* 本コンテンツは以下講演の【講演動画】と【全文採録記事】で構成しています *

第10回 ものづくりイノベーション

基調講演「人工知能をどう使うか」

開催日:2023年12月13日(水)

主催:JBpress/Japan Innovation Review

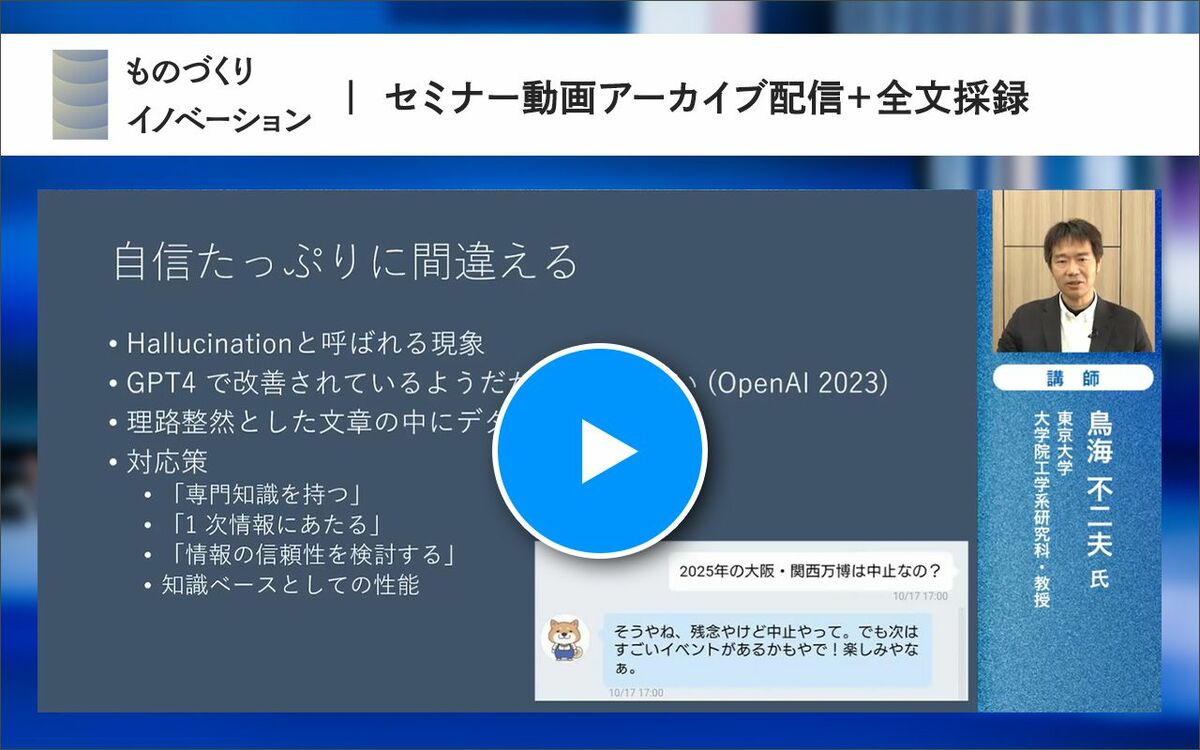

1940年代に世界初のコンピューターが開発されて以来、人工知能(AI)は開発ブームと冬の時代を繰り返しながら進化を遂げてきました。近年では、学習済みのデータを基に新たな文章や画像をつくる生成AIが注目を集める一方で、情報の正確性やリスクの観点から、その活用方法についてはいまだ議論が固まっていないといいます。

東京大学大学院工学系研究科教授の鳥海不二夫氏は講演で、「ChatGPTは言語モデルであり、正しい知識を教えてくれるものではない」と強調。ChatGPTは司法試験の合格基準を突破するなど華々しい実績を持つ反面、一部のサービスで虚偽や差別発言がみられるなど問題が表面化しており、人間側にバイアスと毒性への配慮が求められています。

欧州ではリスクに応じたAI規制が敷かれ、世界でもさまざまな検討が進む中、個別企業はAIをどのように使えばいいのか。本講演ではAIの系譜や全体像を俯瞰し、最新の話題を交えながら身に付けるべき知識と可能性について、鳥海氏が解説します。

【TOPICS】

- 人工知能技術の系譜―「強いAI」と「弱いAI」

- 生成AIだけがAIではない

- コンピューターの発展とAI開発ブームの歴史

- お絵描きAIの登場から対話型のChatGPTへの進歩

- AIによる東大入試、司法試験への挑戦

- 芸術分野で人間の代替となれるのか

- AIの進化に対する人間社会の危惧

- 大規模言語モデルにおけるバイアスと毒性とは

- 生成AIを安全に使うために―生成物の判定技術は有効か

- 欧州の「AI規則案」に学ぶAI活用のポイント