サステナビリティ経営推進にあたっての課題

今回の調査にあたって整理した、サステナビリティ経営推進に関する課題は、大きく3つある。

①企業に要求される、価値の創造についての変化である。言うまでもなく、経済性と社会性の両立を指しており、両方の価値が見えなければ不十分と言われる時代である。

②その両立のために必要となる、ステークホルダーとの関係性の変化が挙げられる。一企業の活動であっても、その影響は長いサプライチェーン上を通じて、想像を超えて波及する時代になった。したがって、経済性と社会性の両立を、自前で達成することは難しく、今まで以上にオープンで緊密なネットワークを作り上げる必要がある。それには、デジタルトランスフォーメーション(DX)などのテクノロジーと、それを活用できる、人的資本が不可欠になっている。

③社会課題の解決には、企業だけの問題ではなく、社会の一員として、一人ひとりの関心の高まりがあり、それぞれの多様な意見を、企業がどう受け止めて、事業に反映させるのかも課題となっている。それは自社のサステナブル経営についての周囲の評価、いわゆるレピュテーションにより、商品や取引が選択される、といった形で表れ始めている。社員も、自社が環境課題や社会課題にどう貢献できているかにより、誇りのありさまも変わる。それだけでなく、いまや採用希望者についても応募のポイントになりつつある。

「サステナビリティ経営課題実態調査」について

前述した認識のもと、われわれ日本能率協会グループの3社は、企業のサステナビリティ経営の現在段階での変革の状況を把握すべく、実態調査を実施した。

実態調査の概要は、下記の通りである。対象の国内主要企業3119社に対し、1カ月半近くWebアンケート調査を実施、そのうち6.5%となる202社から有効回答を得た。188社が上場企業であった。

概要

【調査対象】

国内主要企業3119社、有効回答数202社(有効回答率:6.5%)

【調査方法】

WEBアンケート調査

【調査時期】

2022年5月10日~6月17日

【回答企業】

製造業94社、非製造業108社、上場企業188社、非上場企業14社

【回答者属性】

部長級以上(役員含む)97名、課長級45名、非管理職60名

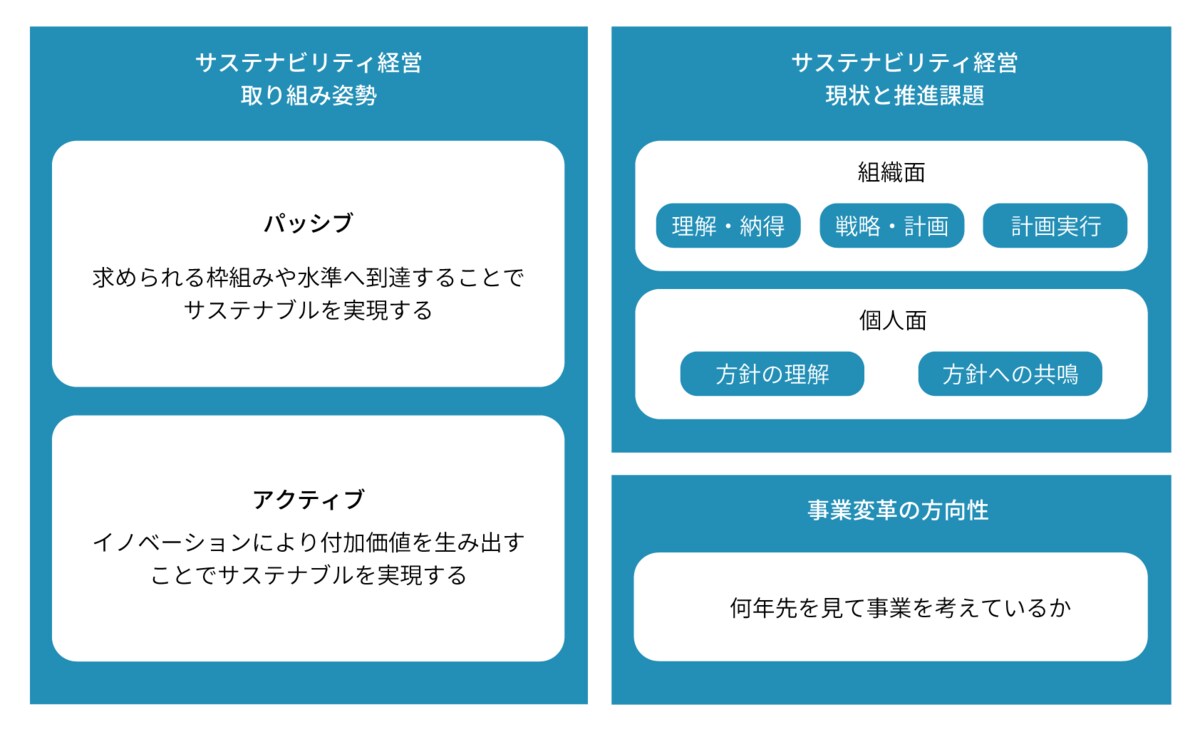

下記の表は、本調査の設問設計の区分を示している。サステナビリティ経営の課題をあぶり出せるよう、3つの区分を設定した。

1つ目は、サステナビリティ経営の取り組み姿勢である。日本企業ではしばしば、経営の安定ばかりに目が向けられ、企業の成長に光が当てられていないことが課題として挙げられる。サステナビリティ経営でも同様である。本調査では、安定の取組姿勢をパッシブ、成長の取り組み姿勢をアクティブと設定し、企業が安定と成長の両面からサステナビリティ経営を行っているか調査を行った。

2つ目は、サステナビリティ経営の現状と推進課題である。こちらもサステナビリティ経営に限った話ではないが、企業として何らかのテーマに取り組んでいく場合、そこで働く社員一人一人が自分事としてそのテーマを捉えているかが推進の度合いに大きく関わる。本調査では、推進課題を組織面で3個、個人面で2個、分けて設定し、企業が組織と個人の両面からサステナビリティ経営を行っているか調査を行った。

そして、最後の3つ目に事業変革の方向性を置き、企業がこの先どの程度まで見据えて事業を捉えているか、調査を行った。

次回以降5回にわたり、本調査結果に基づき、日本企業のサステナビリティ経営の実態および実現に向けどのように取り組んでいけば良いか、そしてシン・市民主義経営について、情報をお届けしていく。

コンサルタント 青木麻衣 (あおき まい)

SX事業本部

サステナビリティ経営推進センター

2020年日本能率協会コンサルティング(JMAC)に新卒で入社。入社後は、入社後は、CS調査・VOC活動支援や営業業務改革、人事制度改革など、企業の顧客とヒトを中心に幅広く経験。サステナビリティ領域関連のプロジェクトでは、サステナビリティ取り組み情報開示推進支援、GHGプロトコルScope3排出量算定のコンサルティングのほか、サステナビリティ経営実態調査にも立ち上げ時より関わっている。