土井 そうなんです。今思うと恥ずかしいんですが、若いときはプロの料理より家庭料理を下に見ていました。

修行時代は、和食で日本一になりたいという思いがありました。とくに、その前はフランスでも修行していたもんですから、いつかパリで星付きの日本料理店を開きたいと考えていました。当時は、世界の食の中心はパリだと思っていたんですね。ですから挑戦というか、いつかは、いわゆるオリンピックの舞台で戦いたいような気持ちがあったんです。

一方、家庭料理というのは、競い合わない世界、あるいはお金にならない世界です。お金をいただくために工夫を重ねるということもありません。そういう世界に自分が行くことに面白みはあるのか、やりがいがあるのか、とそんな思いが「何で私が家庭料理やねん」という言葉になってしまったわけですね。

──そこからだんだんと考え方が変わっていったのですね。普通の家庭料理のある暮らしが美しいというふうに。

土井 そうですね。いろいろな人、あるいは言葉との出会いによって多くのことに気づかされ、変わっていきました。

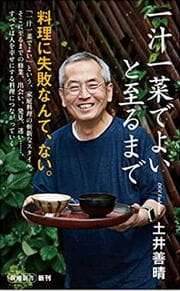

──『一汁一菜でよいと至るまで』では、きっかけの1つとして京都の河井寛次郎記念館を訪れて作品や言葉に触れたことを挙げられています。「民藝」をあらためて知ったことが大きなきっかけになったと(注:「民藝」は陶芸家の河井寛次郎や美術評論家の柳宗悦らが展開した、日用品の中に「用の美」を見出す運動)。