片田氏は、この詩のポイントは、「姑息」(一時の間に合わせ)のような、この国の眠りを打破したいという「開国」への考え方が込められていることだと言います。

「長い年月にわたって鎖国政策を続け、日本国民が西洋列強の本当の軍事力の強さを知らないまま攘夷を叫ぶのを、佐野鼎は『扼腕切歯』という言葉で表現しています。

「攘夷」の実行を叫んでも、もはや諸外国に付け込まれ、日本が敗北するのは明白でした。佐野鼎から見れば、なんとしてもその時代遅れの考え方を阻止させなければならなかったのでしょう。

征伐相手の天狗党、もはや心身ともに疲弊していた

しかし、この漢詩を記し、命を懸けて出兵した佐野鼎は、実際に天狗党の姿を目の当たりにし、愕然とします。

連載25回目の記事にも書きましたが、彼らは真冬だというのに、粗末な着物を身に着け、足元にはぼろぼろになった藁の履物、凍える手には端切れを巻いただけだったのです。

このような軽装で鉄砲や大砲といった武器を運びながら、雪が積もった険しい山を越えてきたのですから、疲弊は極限に達していたのでしょう。肺炎などの重病に倒れる者も続出していました。

なにより、自分たちが頼りにしようとした一橋慶喜が、征伐を指示した本人だと聞いた天狗党一行は、失意のどん底にいました。すでに、幕府軍は包囲しており、もはや闘いなど続けられる状況にないことは、誰の目にも明らかでした。

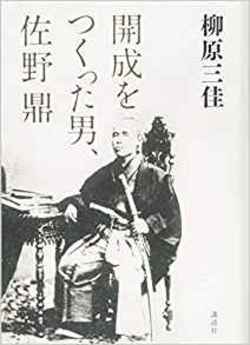

雪が降り積もる新保宿で、すべての武器を差し出し、降伏を申し出た武田耕雲斎。士道を重んじた加賀藩が丁重に対応し、藩として食料や衣類、酒、菓子などの嗜好品に至るまで提供し、厚遇したというエピソードは、『開成をつくった男、佐野鼎』(柳原三佳著・講談社)の、「天狗無惨」という章にも記しています。

武田耕雲斎像(筆者撮影)

武田耕雲斎像(筆者撮影)