写真提供:共同通信社、ロイター/共同通信イメージズ

写真提供:共同通信社、ロイター/共同通信イメージズ

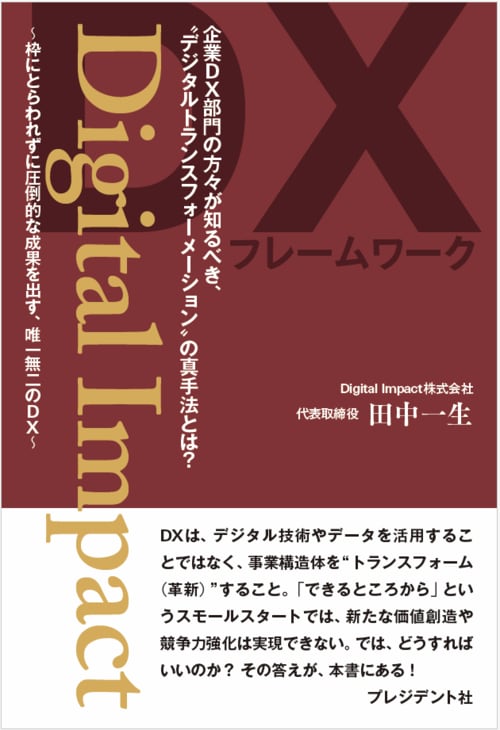

ここ数年、多くの企業にとって重要な経営課題となっているDX(デジタルトランスフォーメーション)。企業内だけでなく、今や生活や社会にも広く深く浸透しつつあるデジタル技術を活用して、新たな価値を生み出そうという取り組みだ。しかし、DXに成功しているという企業は決して多くない。コンサルティング会社での経験を基にその原因を分析し、成功への道筋を解説しているのが、『Digital Impact』(田中一生著/プレジデント社)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、著者が提唱する「DXフレームワーク」の考え方と合わせて紹介する。

DXフレームワークの初期段階である「戦略フェーズ」では、組織・事業を構成する10の要素の検討が欠かせない。その第一歩となる「ビジョン/KPI・KGI」では、それらをDXとどのようにつなげていくかが問われる。社員の意識を一つにし、経営の指針となるミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の役割とは?

DX戦略の要諦は、すべての打ち手を“同時進行”すること

『Digital Impact

『Digital Impact枠にとらわれずに圧倒的な成果を出す、唯一無二のDX』(プレジデント社)

■ 戦略フェーズでは、事業を構成する10の要素を検討

サービスやソリューション、システムだけを刷新するプロジェクトをDXと呼ぶ企業がありますが、それは特定領域に限定した考え方であって、真のDXではありません。

DXの本質は「事業構造改革」です。従ってDXに取り組む際には、全社が一丸となって挑む一大事業としての認識が欠かせません。事業とその基盤となる組織のあり方を網羅的に押さえないと、事業改革はもちろん企業価値の向上にもつながらないのです。

そこで重要となるのが、DXフレームワークの「戦略フェーズ」です。ここでDXの方向性を決めるわけですが、「5年後、10年後を見据えているか」「市場や競合他社の動向を踏まえているか」「事業環境の変化に対応できるようガバナンスをどう機能させるか」といった大局的な視点が問われます。

一方、細部への配慮も欠かせません。システムを刷新するのであれば、それが事業戦略に合致しているかどうか、オペレーションや使いこなす人のことまで考えているかどうかまで考慮する必要があるでしょう。

システムの要件や機能面についても、関連するアプリケーションやデータ、インフラとどう連携させるかも課題となります。システム同士が密結合して特定の機能だけを切り離して改修することができない、さらにはブラックボックス化して手が出せないといったケースもよく見聞きするからです。