maxbelchenko/Shutterstock.com

maxbelchenko/Shutterstock.com

ここ数年、多くの企業にとって重要な経営課題となっているDX(デジタルトランスフォーメーション)。企業内だけでなく、今や生活や社会にも広く深く浸透しつつあるデジタル技術を活用して、新たな価値を生み出そうという取り組みだ。しかし、DXに成功しているという企業は決して多くない。コンサルティング会社での経験を基にその原因を分析し、成功への道筋を解説しているのが、『Digital Impact』(田中一生著/プレジデント社)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、著者が提唱する「DXフレームワーク」の考え方と合わせて紹介する。

日本企業のDX失敗の背景には、特に経営層の理解不足という根本的な問題がある。失敗し続ける“負の流れ”を断ち切るにはどうすればいいのか。

はじめに

間違いだらけのDX。なぜ、変わろうとしても変われないのか?

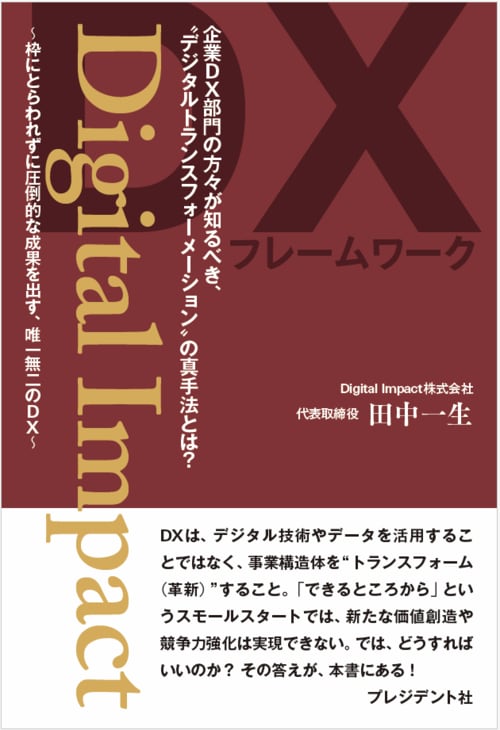

『Digital Impact

『Digital Impact枠にとらわれずに圧倒的な成果を出す、唯一無二のDX』(プレジデント社)

世界規模で急激なデジタル化が進む中、日本でもDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む企業が増えています。しかし、その多くが業務効率化やコスト削減に留まっているのは非常に残念なことです。

また、「サービスデザイン」「顧客視点経営」「データドリブン経営」「生成AI導入」といったキーワードが先行しているのも、日本のビジネス界の特徴といえるでしょう。いずれも素晴らしいアプローチではありますが、これらはあくまでDXの一部でしかありません。

DXの本当の目的は、ビジネスモデルの変革や顧客接点の抜本的改革といった事業構造改革を図り、それにより競争力を強化して企業価値を向上させることにあります。

端的にいえば、デジタルを活用してビジネスをトランスフォーム(革新)すること。目的は、あくまで事業そのものの革新であり、DXはそれを実現するための手段に過ぎないのです。

革新という目的を達成することが何よりも重要ですから、事業を新たなステージへ移行できるのであれば、施策のすべてでデジタルにこだわる必要さえないと私は思っています。

しかしながら、こうしたDXの本質が理解されず、DXそのものが目的化している企業があまりに多く見受けられます。

DXの定義や手法が正しい形で浸透していないため、結果として業務効率化やコスト削減といった限定的な成果しか挙げられない。そして、成長率やデータ活用で海外企業に大きく水をあけられている――それが日本企業を取り巻く現状といえるのではないでしょうか。