Tada Images/Shutterstock.com

Tada Images/Shutterstock.com

ここ数年、多くの企業にとって重要な経営課題となっているDX(デジタルトランスフォーメーション)。企業内だけでなく、今や生活や社会にも広く深く浸透しつつあるデジタル技術を活用して、新たな価値を生み出そうという取り組みだ。しかし、DXに成功しているという企業は決して多くない。コンサルティング会社での経験を基にその原因を分析し、成功への道筋を解説しているのが、『Digital Impact』(田中一生著/プレジデント社)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、著者が提唱する「DXフレームワーク」の考え方と合わせて紹介する。

「DX推進が目的化している」「専門部署や外部に丸投げ」「費用対効果が不透明」――DXがうまくいっていない企業によく見られる傾向だが、その根底にあるのが「DXの本質への理解不足」、そして「トップの本気度」だ。

うまくいく会社とうまくいかない会社。その違いは、どこに?

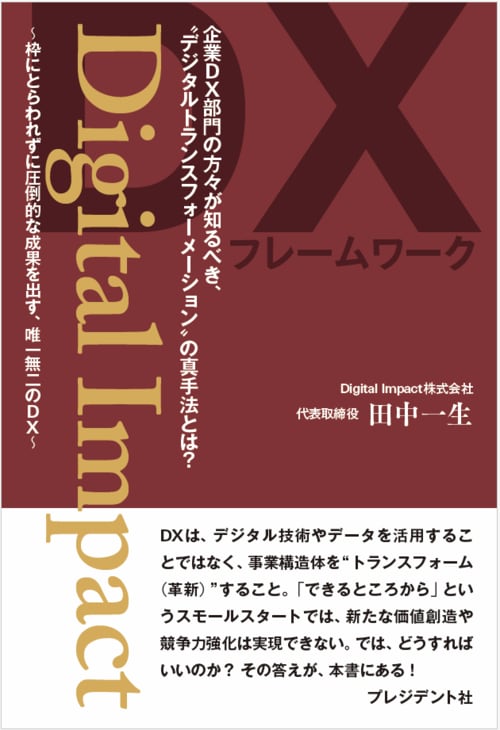

『Digital Impact

『Digital Impact枠にとらわれずに圧倒的な成果を出す、唯一無二のDX』(プレジデント社)

■ DXの本質を外していることが迷走の根本原因

DXがうまくいかない会社では、しばしば次のような状態がみられます。

- 課題やビジョンを明確に設定できていない

- DXに詳しい経営層やDX人材が不足している

- DX推進を社内のDX推進部門や外部に丸投げしている

- 技術やシステムの利用・導入コストが高い、費用対効果が不透明

- DX推進自体が目的化している

- DXへの取り組みが一過性

- ツール導入によるROIは検討したが、組織・人員の巻き込みが不足している …など

要は、DXの考え方が十分理解されていないのです。言い換えれば、DXフレームワークを活用できていない。DXが組織横断的、包括的な取り組みにならないため、事業構造の抜本的な改革にまで行き着かないのです。

これは先ほどみた3社の事例とまさに対照的といえるでしょう。

DXがうまくいく会社は、事業をデジタル時代にアップデートすべく、組織構造そのものの見直しを図っているのです。