東京大学TLO代表取締役社長の本田圭子氏(撮影:酒井俊春)

東京大学TLO代表取締役社長の本田圭子氏(撮影:酒井俊春)

東京大学で創出された研究や技術を企業に技術移転する東京大学TLO(Technology Licensing Organization、以下「東大TLO」)。バブル崩壊によって企業の中央研究所は縮小の一途をたどり、産業界の基礎研究力が衰えた。その中で東大TLOは、東大発の研究成果を企業に技術移転し「市場化」させる役割を果たしている。東大TLOの具体的な取り組みと成果などについて、本田圭子社長に話を聞いた。

変わりゆく東大の役割

──東大TLOは東大の100%子会社です。どのような組織でどんなミッションを掲げているのでしょう。

本田 圭子/東京大学TLO 代表取締役社長

本田 圭子/東京大学TLO 代表取締役社長東京大学大学院医学系研究科博士課程にて博士(医学)を取得した後、1年間の「ポスドク」を経て、特許事務所に就職し特許実務に従事。2001年弁理士登録と同時に大学知財活用を目指して、株式会社先端科学技術インキュベーションセンター(現・株式会社東京大学TLO)に参画。その後20年超に渡り、大学の研究成果を産業界につなぐ技術移転業務に従事している。2003年取締役、2018年副社長、2023年代表取締役社長に就任、現在に至る。

本田圭子氏(以下敬称略) 東大TLOは、東大の研究を企業に特許などの形で技術移転する組織です。1998年の設立以来、約1万8000件の特許を出願し、知財に関する収益額は125億5600万円に達しています。

我々が手掛けている“技術移転”という事業は「国策」という意味合いが強いと言えます。バブル崩壊後、大企業が運営する中央研究所の数が減少しました。背景には、製品化するまで時間がかかる基礎研究よりも、1~2年以内に市場に投入できる開発を重視しているという事情があります。

企業の研究に対するスタンスに、国が口出しすることはできません。ただ、企業が目先の売り上げと利益確保ばかりに頼った開発を続けてしまうと、日本の技術力が先細ってしまいます。

そうした状況の中で、基礎研究を続けていたのは大学機関でしたが、当時はまだ大学での研究は「たこつぼ」とも呼ばれていたように、大学内で完結しているものがほとんどでした。そのため大学研究者は研究成果を企業に移転したり、研究をベースにスタートアップを立ち上げたり、といった行動は視野にはありませんでした。

そこで政府は1998年に「技術移転促進法」を制定します。大学が中長期的な未来を見据えた基礎研究を行う。企業はその基礎研究成果を活かして営利活動に集中する。大学は企業と特許出願や共同研究といった形でコラボレーションすることで収益を確保する、という構図を作ったのです。

──中でも東大は2022年度から「知的財産報告書」を発行するなど、研究成果の市場投入に積極的です。どのような分野で技術移転が進んでいるのでしょうか。

本田 大企業への特許(単独保有)許諾は、創薬メーカーなどのライフサイエンス分野をはじめ、ナノテクノロジーや製造業などが中心です。

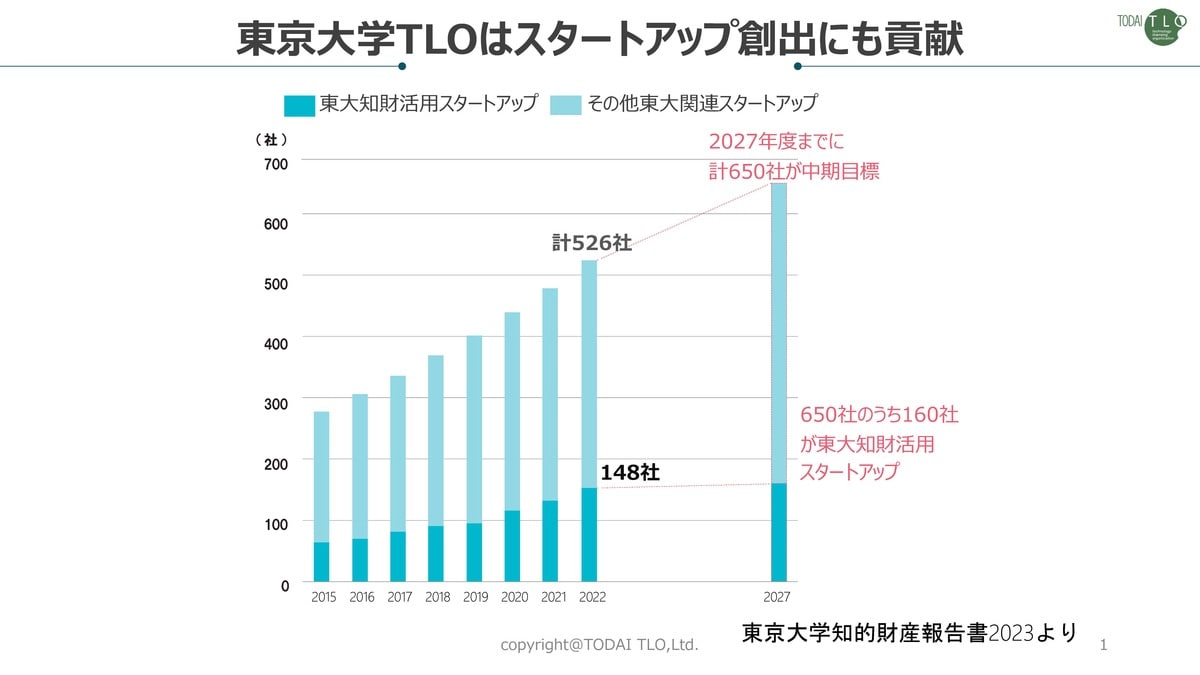

近年目立ってきたトレンドとして、知財をてこにしたスタートアップ設立があります。東大TLOでもとりわけライフサイエンス分野で起業するケースが増加しています。

研究成果を起業という形で社会実装するメリットは大きく分けて2つあります。1つは“天井”がないということ。大企業との共同研究では企業とのシナジーを考えた戦略が重視されるのに対して、スタートアップでは自在に事業計画などもデザインできIPOを目指したり、多額での事業売却を目指したりと自由度が高いのです。