ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。

連載第6回は、世界最先端のイノベーション理論の体系的解説書『両利きの経営』(東洋経済新報社)を取り上げる。

全社的に認められた新規事業が、なぜ応援されないのか?

『両利きの経営(増補改訂版)――「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』(チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン著、入山章栄監訳、冨山和彦解説、渡部典子訳、東洋経済新報社)

『両利きの経営(増補改訂版)――「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く』(チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン著、入山章栄監訳、冨山和彦解説、渡部典子訳、東洋経済新報社)

会社が成長していくためには、新しく柱となる新規事業を生み出していくことが必要だ・・・なんてことは言われなくても分かっている。

環境はどんどん変化している。現在ある既存事業だけにしがみついてこの先、10年安泰でいられると言える企業はまずないだろう。

だから、歴史ある大企業でも、創業後数年のスタートアップでも、ほとんどの企業は新たな事業を構想し、社内稟議にかけ、組織をつくることにいそしむ。

しかし、その結果、どれだけの新規事業が育っていっただろうか?

つぶれてしまった事業が大半かもしれない。中には辛うじて生き延びている事業もあるだろう。しかし、その事業を構想した時に掲げたはずの「会社の新たな柱」となっている新規事業はどれだけあるだろうか?

私も事業責任者として、もしくは外部アドバイザーとして数多くの新規事業の立ち上げに携わってきた。その中には、文字通り会社の柱となった事業もあるが、中にはもう形がなくなってしまった事業もある。さまざまな組織で事業を構想し、育ててきた経験を踏まえて、その難所をあえて雑に一言で語るならば、それは「社内の政治力学」をどうマネージできるかにある。

もちろん、事業機会に対する着眼や競争優位性の確立なども難しい。しかし、一番難しいのは、社内でその事業の合意をどうやって取り付けて、そしてそこにちゃんとリソースを向けてもらえるか、ということだった。別の言い方をすれば、全社的な応援をどう勝ち得るか、ということだ。これなくして、新規事業が育つことはない。

然るべきプロセスを経て全社的に認められた新規事業なのに、なぜ応援が得られないのか? と思うかもしれない。

そう、大抵の場合、最初はみんな応援してくれる。

しかし、いざその事業が伸びる段階(本書では「スケーリング」と呼ばれる段階)になり、リソースの大量投下が必要になってからは様子が一変する。

「スケーリング」のステージでは、「その事業に伸びてもらっては困る組織」が社内に出てくるのだ。それは、自分たちの既存顧客が奪われるといった実害もあれば、奪われるかもしれないという妄想レベルのこともある。いずれにせよ、そういうリアリティを感じた時、競合以上に社内に大きな敵が出現するのだ。

そして、この競合と社内の二方面戦争にリソースを奪われ、その市場に全力でコミットしているスタートアップなどに顧客をさらわれていく・・・。

事業アイデアを創出する「アイディエーション」やそのアイデアを形にして育てていく「インキュベーション」で成功しても、「スケーリング」の段階でつまずいて終わってしまうのだ。そして、旧来の本業のみの一本足打法から抜けることができず、時代遅れの企業になっていく・・・。

このように、既存ビジネスの引力に引っ張られて、既存ビジネスを深掘りすることしかできないという歴史は今日もあなたの所属する企業で繰り返されているはずだ。

右利きの人はやっぱり投げ慣れた右手でしかうまく投げられないのか・・・?

この既存ビジネスを「深化」することしかできない経営を、新規事業の「探索」も同時にできるようにする「両利き」のメソッドがある。それこそが、この『両利きの経営』に書かれていることだ。

この両立しにくい「深化」と「探索」をどうやって共存させていくのか・・・?

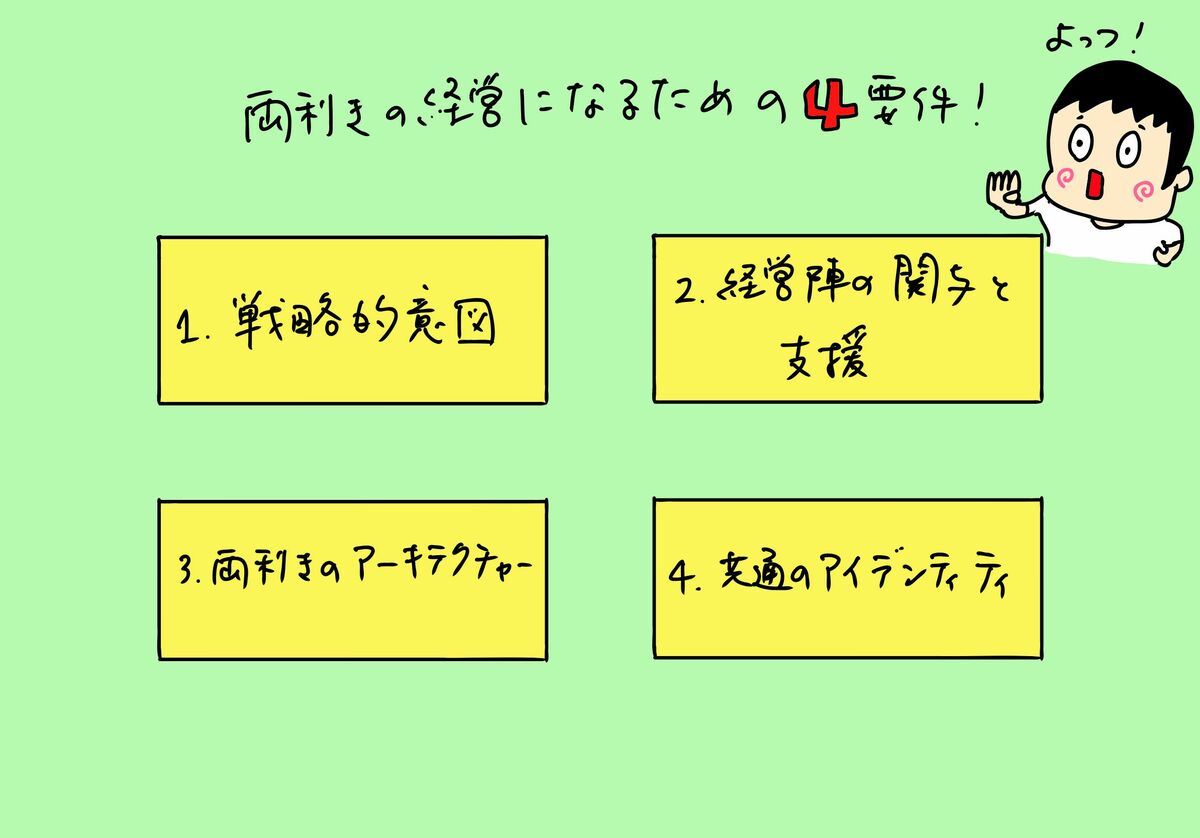

本稿では、そのメソッドの骨格である「両利きになるための4つの要件」に絞って紹介していこう。