日本有数の豪雪地帯、冬のスキーリゾートとして知られる新潟県妙高市で、エビの養殖が始まった。その名も「妙高ゆきエビ」。地元で長年、公共事業に携わってきた岡田土建工業が中心となって設立した妙高雪国水産が、養殖場を運営する。

「海から遠い高原の町で、土建会社が、エビを生産」――何とも奇妙な取り合わせを可能にしているのは、東京のプラント会社アイ・エム・ティー(IMT)が開発した日本初の閉鎖循環式エビ生産システムISPS(=Indoor Shrimp Production System)だ。

IMTの三上恒生社長は建設コンサルタント会社出身、技術担当の野原節雄専務は、建設会社のエンジニアから転身した。漁業とは無縁の門外漢ばかりで取り組むエビ生産は、これまでの養殖の概念をことごとく覆すばかりでなく、これからの漁業のあり方や、海外に依存する日本の「食」のあり方に、新しい可能性を示す。

第8回産学官連携推進会議(2009年6月20~21日、国立京都国際会館)で、IMTの野原専務は農林水産大臣賞を受賞した(国際農林水産業研究センターのマーシー・ワイルダー氏、水産総合研究センター奥村卓二氏との共同受賞)。その画期的な技術を紹介しよう。

泳いで育ったエビは旨い!

妙高雪国水産の養殖場。育成槽の水は地下水を利用している

妙高雪国水産の養殖場。育成槽の水は地下水を利用している

妙高市の新井東部工業団地。巨大なハウスの中に、縦40メートル、横12メートルの育成槽2槽が横たわる。飼育しているのは中南米原産のバナメイエビ。甘みが強く、脂肪分が少ないことから、近年、人気が高まっている種だ。

育成槽では1分ごとに造波装置が作動し、ザザーッという大音響とともに、水がうねり、天然の海藻を模した樹脂性のリボンが大きく揺れる。さらに1日に10回程度、底部からの酸素水供給で、水が上下にも大循環する。

出荷段階の妙高ゆきエビ(バナメイエビ)。小ぶりだが、身が締まって、ほのかな甘みがある

出荷段階の妙高ゆきエビ(バナメイエビ)。小ぶりだが、身が締まって、ほのかな甘みがある

従来型のエビ養殖では、水槽に酸素を供給するために水車を回す程度で、本格的に水流を作ることはしない。このため、エビは静かな育成槽の底にじっとしていることが多い。ISPSでは、エビは自然の海洋にいる時と同様に、絶えず波に揺られて遊泳している。

波には2つの効用がある。エビが底にいる従来型養殖では、飼育できるエビの数が水槽の底面積に縛られてしまう。ISPSでは、水の流れに乗ってエビが水面近くから底面まで満遍なく泳いでいるので、3次元的に飼育することができる。同じ面積でも、従来型と比べて養殖密度を飛躍的に向上させることができたのだ。当然のことながら、泳ぎ回って成長したエビはプリッと身がしまって旨い!

薬品・添加物フリーで安心・安全

そしてISPSで生産するエビの最大の売りは「安心・安全」だ。

養殖の過程では、餌の食べ残しや、糞、脱皮殻、死エビが必ず発生する。従来型の養殖では、育成槽の底にエビがいるので、溜まった沈澱物を掻き出すこともできず、どんどん堆積するのを放置するしかない。

沈澱物はやがて腐敗し、病原菌が蔓延する。魚病対策として抗生物質や抗菌剤を投与するので、エビは病原菌と薬品をたっぷりと体に取り込んで成長することになる。

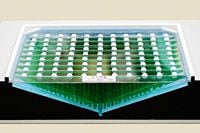

ISPSの模型。谷底のピットに食べ残しのエサや糞が溜まる仕組み。 水質を維持するために、様々な工夫が施されている

ISPSの模型。谷底のピットに食べ残しのエサや糞が溜まる仕組み。 水質を維持するために、様々な工夫が施されている

ISPSは単純だが斬新な発想で、この問題を解決した。育成槽の底を平面ではなく、逆三角形の谷底型にしたのだ。これまで処分に困っていた食べ残しや糞は、谷を滑り落ちて最深部のピットに溜まる仕組み。1日に数回、このピットをお掃除ロボットが移動して沈澱物を回収するので、育成槽で腐敗が起こることはない。

また、回収した沈澱物で、餌の与え過ぎや、死エビの発生状況を常にチェックすれば、大きなトラブルが発生する前に対策を講じることができることもメリットだ。