田んぼを耕す無人トラクター

田んぼを耕す無人トラクター写真提供:共同通信社

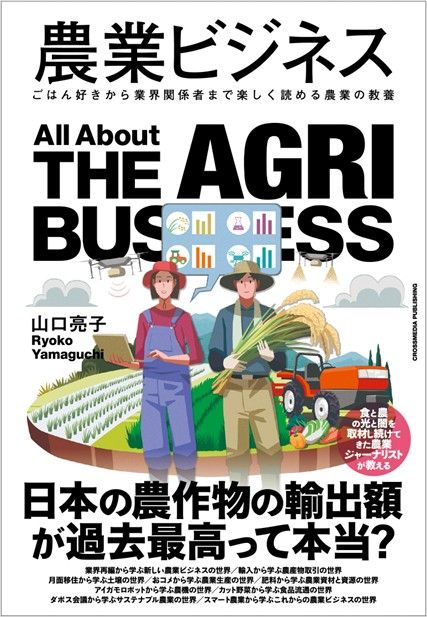

令和のコメ騒動に象徴されるように、日本の農業は「食料自給率の低下」とともに語られ、やがて後継者不足や耕作地放棄の問題に行きつく。長年、「危機」が叫ばれながらも、解決の糸口は見えない。だが、メディアや政治家の言う「農業の危機」は本当なのだろうか。本稿では、大量離農により大きく変わりつつある農業の今を描いた『農業ビジネス』(山口亮子著/クロスメディア・パブリッシング)から内容の一部を抜粋・再編集。

人手不足や生産性向上の切り札として注目を集めるスマート農業。だが稲作への導入について、一筋縄ではいかないことを示すデータが公表された…。

進化続くも熟練者の代わりは 今のところ困難

『農業ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)

『農業ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)

熟練者ばかりの大規模な稲作経営体が農業用ロボットを体系的に導入すると、むしろ最適な作付け面積が減り、売上高が落ちてしまう――。こんな予測結果が発表されました。

「稲作に関しては、現段階ではロボットを入れても、収量は上がらないんですね。省力化も今日の発表のような状況なので、現実に収量も上がらなくて、省力化の効果も少ないものは当然現場に入らないという…。当たり前と言えば、当たり前なんですが、その結果が今日、極めてクリアーに出てきたのかなと」

九州大学農学研究院教授(当時)の南石晃明(なんせきてるあき)さんがこう語りました。2021年5月に開かれた「農業情報学会」2021年度年次大会でのことです。南石さんは同会の会長であり、スマート農業で稲作の革新を目指す「農匠ナビ1000」プロジェクトを率いてきました。先進的な稲作経営体や研究機関などと連携した同プロジェクトは、今では法人化して農匠ナビ株式会社になり、開発した自動水門を商品化しています。

稲作のスマート農業を牽引する1人である南石さんが、こんな感想を語ったのは「農業イノベーションの最新動向と展望」と題された会議でのこと。稲作や施設園芸、畜産現場でのロボットの導入事例が次々と紹介されるなか、特に稲作における導入の前途多難さを感じさせる発表があったからでした。