生成AIは「不可逆的な進化」を遂げている――と話すのは、日本マイクロソフト・エバンジェリストの西脇資哲氏。この進化を傍観せず、生成AIを積極的に使いこなすための考え方やコツ、人とAIが協働する環境のつくり方を同氏が説く。

驚異的な進化を遂げた生成AIを「使わないリスク」

人工知能(AI)は驚異的な進化を遂げ、予測、音声認識、文章読解力、機械翻訳、画像認識などの領域で、人間と同等かそれ以上の能力を実現しています。

AIは、知能指数では長く人間の平均値を越えられずにいましたが、2024年秋にリリースされた「OpenAI o1」がIQスコア120を超えました(下図)。

このOpenAI o1は、2025年の大学入学共通テストで、東京大学文科1類の合格ライン以上を得点しています。つまり、必要な情報さえ与えれば、AIは、ほとんどのことを人間に代わってできるレベルに達しているのです。

また、生成AIの登場は、人間とコンピューターの関係を劇的に変えました。従来は、コンピューターの能力を引き出すために、プログラムやコマンドスクリプトが必要であり、人間がコンピューターに歩み寄っていました。

一方、生成AIは、普段のコミュニケーションで用いている自然言語を使え、コンピューターが人間に歩み寄っていると言えます。特別な知識や技術がなくとも、誰もがこの最新技術の恩恵を受けられるのです。

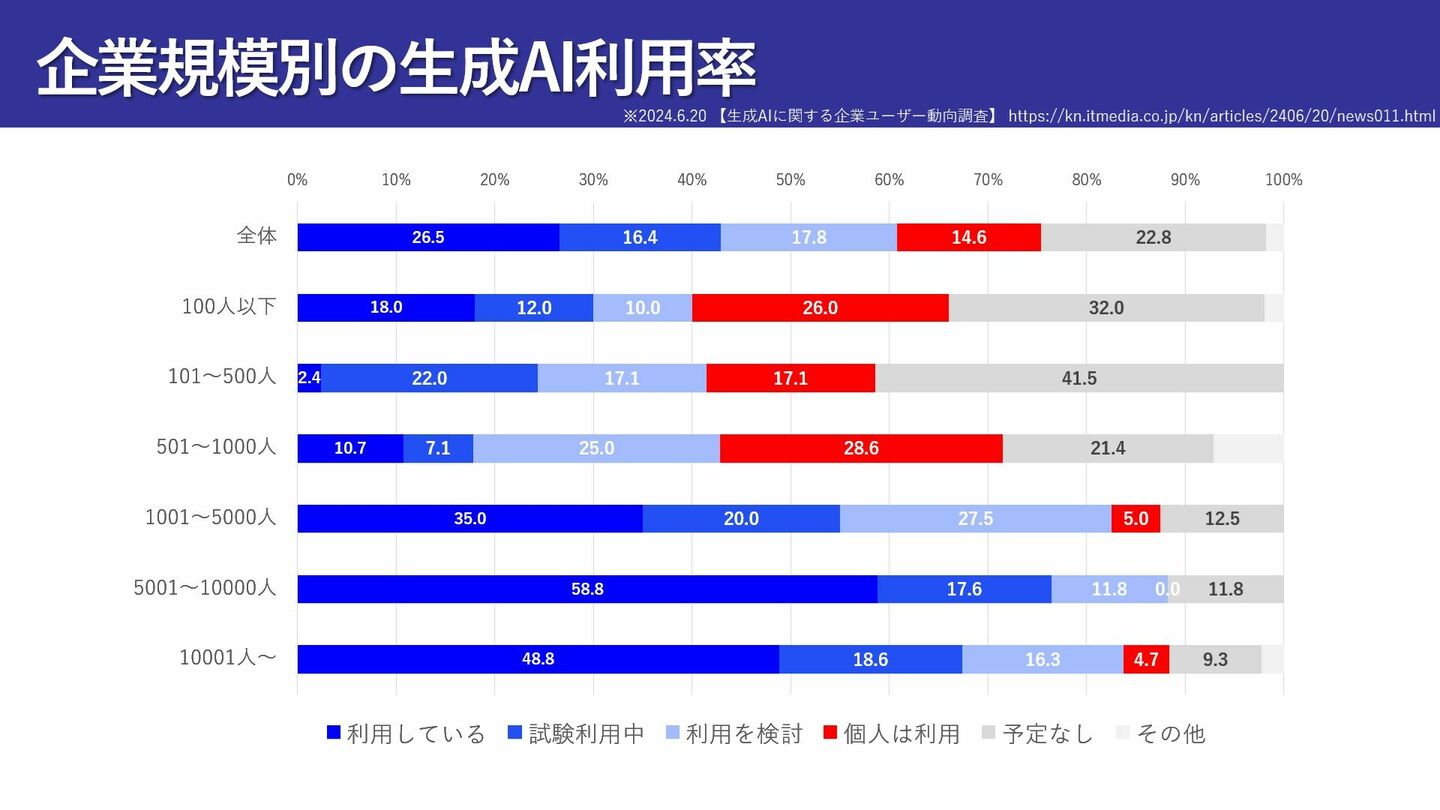

日本国内の生成AIの利用率を見ると、製造業や官公庁ではやや低くなるものの、「毎日もしくは週に4~6日生成AIを使う」という企業は約4割でした。企業規模別では、5000人以上の大企業で8割を超えます(下図)。

生成AIを導入したばかりの企業での平均ターンは1,2回

生成AIの利用では、検索エンジンのようなキーワードではなく、普段使っている言葉で指示や質問をプロンプトに入力します。このときに、「一度の指示で100%のものが出てくる」と考えてはいけません。