海外からの観光客でにぎわう大阪・道頓堀(出所:共同)

海外からの観光客でにぎわう大阪・道頓堀(出所:共同)

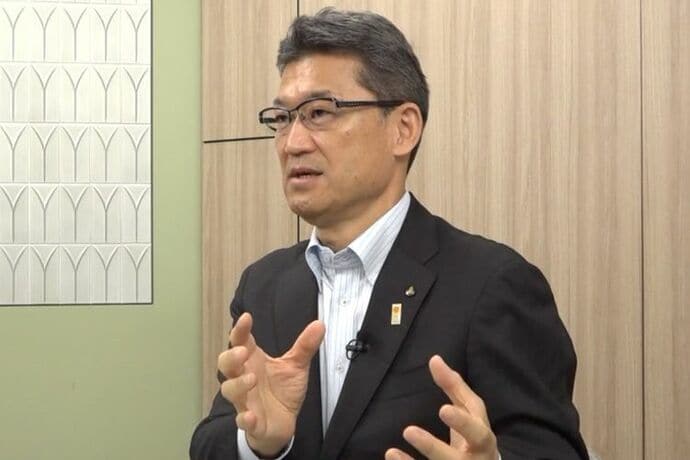

企業がデータ活用の効果を最大限に高めるには、部門や組織の“境界”を取り除き、全社共通のデータ基盤を構築することが重要になる。これは「自治体におけるデータ活用」においても同様だ。行政サービスの効率化や高度化のために、地域をまたいだデータ連携の仕組みが求められる。だが、現在の日本は、各自治体が独自に作ったシステムが乱立する状態になっている。こうした課題の解消に動いているのが大阪府だ。大阪府が開発したデータ連携基盤の特徴や他自治体との連携状況について、同府 CDO 兼 スマートシティ戦略部長の坪田知巳氏に話を聞いた。

自治体ごとの「格差」は大きなリスクに

――データ活用の取り組みが自治体で進んでいますが、その現状をどのように捉えていますか。

坪田知巳氏(以下敬称略) 大きな懸念を抱いています。なぜなら、本来は国などの広域で統一のデータ連携基盤を構築するのが理想ですが、実際は自治体単位でバラバラに開発されているからです。

欧米やアジアのデジタル先進国では、自治体ごとに個別に基盤を構築しているケースはほぼ皆無です。民間企業であれば、全社でシステム基盤を結合し、さまざまな部門をまたいでデータを共有するのが一般的ですが、自治体では、都道府県や市町村ごとに乱立しているのが現状です。

加えて、各自治体で作り上げた、あるいは現在作っているデータ連携基盤をこれから接続させることで地域間の共有を図るのも難しい状況と言わざるを得ません。デジタル庁では、自治体がデータ連携基盤を作る上で、基盤間の互換性・相互運用性の確保、つまり他の自治体のシステムとの接続を可能にする仕様を推奨していますが、それぞれの基盤の調達仕様書を見ると、多くはその点の記述が曖昧で、すでに破綻している状況です。

もともと私は、IBMで企業のITプラットフォーム構築に従事していましたが、民間企業同士でも完成した基盤を後から連携させるのは至難の業です。まして日本の自治体はデジタル人材が不足しており、その作業をこれから行うのは相当な困難が伴うでしょう。