(写真左)大阪府 CDO(最高デジタル責任者)スマートシティ戦略部長 スーパーシティ・国家戦略特区担当 坪田 知巳氏

(写真左)大阪府 CDO(最高デジタル責任者)スマートシティ戦略部長 スーパーシティ・国家戦略特区担当 坪田 知巳氏(写真右)日本電気 Senior Vice President 官公ソリューション事業部門長 兼 デジタル・ガバメント推進統括部長 小松 正人氏

※とちらも2024年取材当時

行政のDXを通して、効率的かつ効果的な行政サービスを提供するデジタル・ガバメント(電子政府・電子行政)。少子高齢化による労働人口減少をはじめとする社会課題を解決するためにも、その実現は待ったなしだ。その先にデジタル共創社会の実現を見据えて、官民一体で取り組むデジタルインフラの構築とイノベーションの最前線について、大阪府CDO(最高デジタル責任者)スマートシティ戦略部長の坪田 知巳氏、NEC Senior Vice President 官公ソリューション事業部門長 兼 デジタル・ガバメント推進統括部長の小松 正人氏に聞いた。

デジタル・ガバメントの加速は、メリットの訴求から

――少子高齢化が進む日本では、デジタル・ガバメントの実現は不可避とされますが、現時点での進捗をどのように捉えていますか。

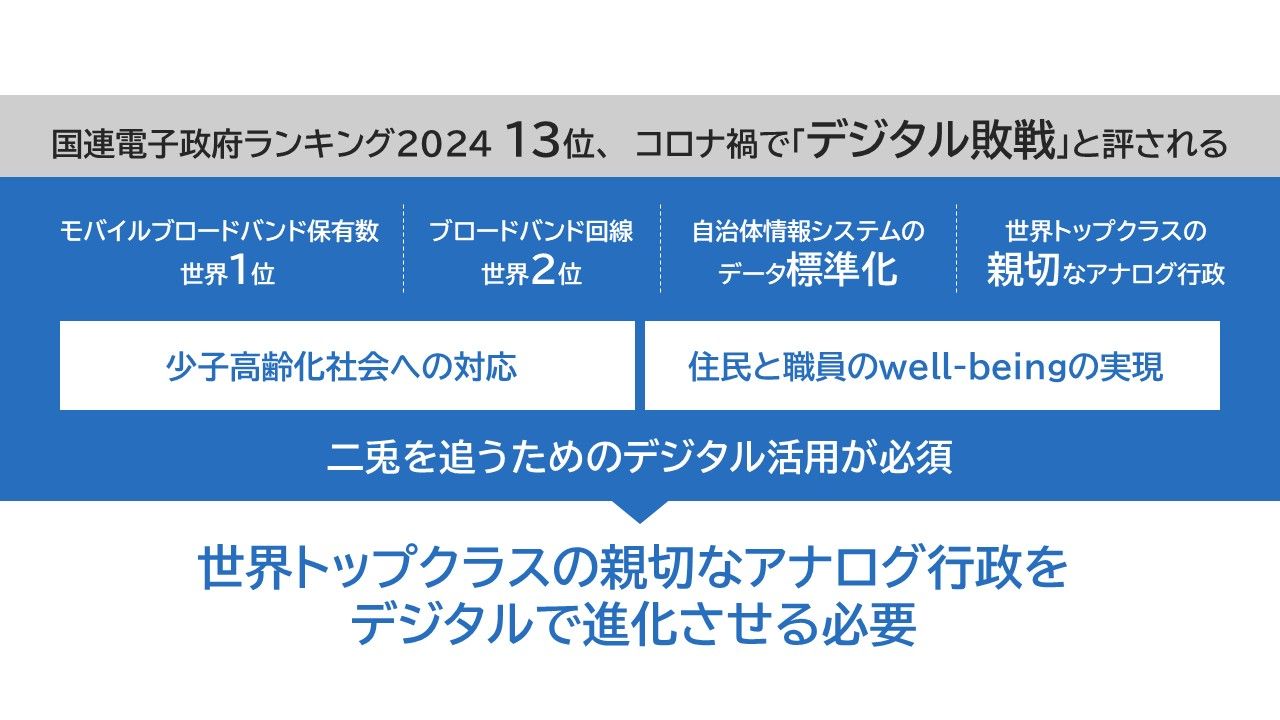

小松 正人氏(以下敬称略) 国連「世界電子政府ランキング2024」で日本は13位にあり、世界の中で進んでいるとは言えない状況です。ただ、デジタル・ガバメントの前提となる、行政の基幹系業務システムの地方公共団体間の連携、高速ブロードバンド、モバイル端末の普及といったデジタルインフラについてみると、日本の環境は十分に整っているといえます。

また、日本の行政はアナログ業務が多く残っているといわれていますが、行政職員の窓口対応の親切さ、丁寧さは世界トップレベルです。窓口に行けば行政職員の丁寧なサポートを受けられるということが、逆に行政のデジタル化を進みにくくした面もありますが、この「おもてなしの行政」の長所を生かし、デジタルと組み合わせて、デジタル・ガバメントの推進力にしていくべきだと考えています。

今後、労働人口が減少する中で、行政を担う職員も不足していくことは確実です。そのため、窓口対応をはじめとする行政の業務全体を効率化することを見据えたデジタル化が重要となります。

坪田 知巳氏(以下敬称略) それでも2020年のコロナ禍以降、行政のデジタル化はだいぶ進んだと認識しています。当時の日本は「デジタル敗戦」とも言われ、給付金や助成金、感染者情報の把握、接触確認アプリなど、さまざまな場面でデジタル化の遅れが露呈しました。しかしこの出来事が、行政の当事者や国民全体に「デジタル化を加速させなければならない」という意識を植え付け、官民の両者で大きくデジタル化を進める契機になりました。

小松 たしかに、コロナ禍で広がったリモートワークをはじめ、PCやスマートフォンを身近に使うシーンが増えました。社会全体のIT活用が一歩進んだと思います。

坪田 ただ、「当時、マイナンバー制度をもっと活用できていたら」と、考えることがあります。マイナンバーカードを持っている人だけでも、給付金の受給やワクチン接種履歴などをオンライン上で完結できていれば、制度の利便性を実感してもらえたでしょう。

当時のマイナンバーカードの普及率は3割に満たない状況でしたから、メインはアナログ対応でした。それでも私は、「誰1人取り残さない」と、デジタル化の後方にいる人をサポートするだけでなく、先頭側にいる人に合わせた施策があってもよかったのではないかと思っています。

小松 私は、これから日本のデジタル・ガバメントをさらに進めるためには、「デジタルを使うことによるメリット」を十分に浸透させることが重要と考えています。

例えば、「高齢者はデジタルデバイスを使うのが苦手」という認識は、実はアンコンシャス・バイアス(思い込み)だという見方があります。世界電子政府ランキング1位のデンマークでは、高齢者もデジタルデバイスを使いこなしています。調べてみると、日本と比べてデンマークの高齢者には、デジタルを使う目的がはっきりしていることが分かりました。

日本でも、高齢者にスマートフォンの使い方を教えていますが、使う目的が明確でないことが多いため、「自分には関係ない」と思ってしまいがちです。高齢者が日常的に、自分のしたいことを叶えるツールだと認識してもらえるように、デジタルデバイスのメリットを伝え、使っていて困ったときにはサポートを受けられる、という方向にシフトしていくことが、デジタルを浸透させるためには重要です。

同じように、マイナンバーカードについても、まず「使って便利なこと」を国民に感じていただくことがポイントだと考えています。

――マイナンバー制度をさらに浸透させ、活用を進めるためには何が必要でしょうか。

坪田 日本においては、プライバシー保護の観点でマイナンバー制度に対してやや慎重であると感じます。そのため日本では、プライバシー保護が公共の利益よりも優先されるケースがしばしば起こります。

小松 海外では、日本のマイナンバー制度のような「国民ID」を導入する際、そのメリットを伝えることで、浸透を図っています。

それに対して日本では、マイナンバーの安全性や、活用によって得られるメリットが十分に伝わらなかったことと、日本が個人情報の取り扱いに対して慎重なこともあって、思うように活用が進まなかったと考えています。

デジタル上で行政のデザインをしようとすれば、行政サービス利用者を特定するIDは必須です。政府や地方公共団体は、利用者にマイナンバー制度の安全性やプライバシー保護を丁寧に説明し、利用者にとっての利便性と同時に社会的なメリットを知ってもらうことが重要です。

また、マイナンバー制度の前提として、利用者は自らの情報を誰に共有し、誰に共有しないのかを自己判断する「自己情報コントロール権」を持つことができます。自分の情報は自分で管理できるということを知ってもらうことで、さらに普及は加速するのではないでしょうか。

意識の高さを生かした行政DXが進みつつある

――行政のデジタル化に伴って、行政サービスを提供する側の意識はどう変わっているのでしょうか。

坪田 私は民間企業から地方公共団体に身を投じて、行政の担い手である現場職員が「国民に喜んでほしい」という強い価値観をもって働いていることに感動しました。

しかしその一方で、公務員という競争のない世界にいることで、効率や生産性を自発的に向上させようという動機が生じにくいのも事実です。

そのため、行政の現場でDXを進めるにあたっては、トップがリーダーシップを発揮することも重要です。首長をはじめとしたリーダーには、デジタルの知見を持った人材が求められるようになるでしょう。

小松 これまで行政の現場は、法令に定められたことを確実に実行することに重点が置かれていましたが、新しいリーダーシップの下でデジタルによる変革を採り入れ、柔軟な発想で行政サービスをデザインする動きも、各地でスタートしています。そうした意識改革は、着実に広がってきていると感じています。

NECにも、かつては硬直した企業風土があり、業績低迷に苦しんだ2018年ごろから「Project RISE」という社員のマインドセット変革の取り組みを続けてきたという経緯があります。一人ひとりが自分の意志で積極的に行動できるカルチャーに変えようというこの活動を、地方公共団体に適用できれば、変革のきっかけになるのではないかと考えています。

例えば、掛川市副市長の石川紀子氏は、前職のNECでProject RISEを推進していました。その経験から、Project RISEを行政版の方法論に変えて、掛川市全庁の組織改革に取り組まれているということです。拙著※の中で石川氏にインタビューしたのですが、「トップの本気度」「職員の声」「市民のウェルビーイング」を特に意識して進めているということでした。

※『未来をつくる デジタル共創社会』(日経BPマーケティング出版)

マインドセットの変革、組織改革の方法論は、民間、行政に関係なく適用できると思っています。

――大阪府ではスーパーシティ型国家戦略特区制度の下、新技術を活用して住民の生活の質を向上させる取り組みを推進しています。この活動の中で、どのような変化や手応えを感じていますか。

坪田 まず、概要をご説明します。大阪府・大阪市が国から指定を受けた、スーパーシティ型国家戦略特区制度は、全国に先駆けて、現行制度では難しい先進的な取り組みを規制改革と同時に試行し、成功した事例を全国に横展開していくという理念の下で2022年4月から始まっています。

その枠組みの中で大阪府は、スーパーシティ型国家戦略特区制度の使命でもある「データ利活用型先進都市」の実現を目指しています。その中心となるプラットフォームが2023年3月にリリースした「大阪広域データ連携基盤(ORDEN)」です。これを整備、運用して、2025年の大阪・関西万博後に全国へ継承、展開していくことを目指しています。

こうした活動の中で私は、「連携の重要性」が大きくなってきていると痛感しています。都道府県、市区町村それぞれの間には境界線が存在しており、これまでは行政サービスがこの単位で提供されることが当然でした。行政のデジタル化においても同様で、開発がバラバラになされてきたのです。

しかし、デジタルの世界は本質的にボーダレスです。大きく発想を転換させて、デジタル庁を中心に全国で共通基盤をつくっていくような連携や役割分担が必要です。ORDENは、そうした取り組みを象徴する事例だと思っています。

小松 たしかに、近い将来、転居等の行政手続きなどは、デジタル上で共通のシステムをつくり、全国的に同じサービスを提供することができそうですね。一方で、水道、ゴミ、消防・防災など、リアルな世界とつながっていて、アナログの対応を残すことが必須となるサービスや、地方公共団体独自の行政サービスもあります。

共通化すべき部分、独自につくるべき部分で、二極化しながら進むのではないでしょうか。

大阪・関西万博から世界に発信する官民一体のイノベーション

――2025年の大阪・関西万博で展示される先進技術の事例が、今後、行政にどのように取り入れられるのか。展望をお聞かせください。

坪田 万博を一過性のもので終わらせないためにも、ここで実証された技術の社会実装は重要だと考えています。また、万博が今後十分に活用できる、技術の実証実験の場になっていると自負しています。

例えば、NECの顔認証技術は世界トップクラスですが、これは入場管理だけでなく、店舗でのキャッシュレス決済にも活用されていくでしょう。来場者は会場内の店舗で、スマホやカードを出さずに手ぶらで買い物をすることが可能になります。万博会場での体験から、この技術が世界に普及するイメージを持っていただけると思います。

小松 当社では、現在、関西国際空港を含む空港の入国審査・税関申告を顔認証で行う端末「共同キオスク」の設置を進めています。その先には、空港で入国し、万博の後に計画される総合型リゾートなどを訪れる観光客に、顔認証技術を使ったおもてなしが提供できる未来が考えられます。官民で協力すれば、必ず実現できると思います。

坪田 今回の万博で大阪府・大阪市が出展するパビリオンのテーマは、「ヘルスケア」です。今、世界的に伸びているデジタルヘルスケア領域のスタートアップが参加し、例えば病気になる前の行動変容を促すアプリケーションなど、医療・健康分野の独自の技術やサービスを発信する場にしていきたいと考えています。

小松 大阪は今後、日本の中で、先進技術活用事例のショーケースとして、最先端を走っていく可能性が十分にあると思います。

坪田 会場や外周を走る自動運転バスが、大阪府内だけでなく、廃止の恐れのある地方の路線に適用されるという動きがあります。インバウンドにしても、その効果を大阪市だけでなく、周辺の市町村も受けられるようにする方法があるかもしれません。1つの地域から生まれたイノベーションが、日本中に横展開で行きわたり、新たな価値を生むことを願っています。

<PR>