出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

出所:日刊工業新聞/共同通信イメージズ

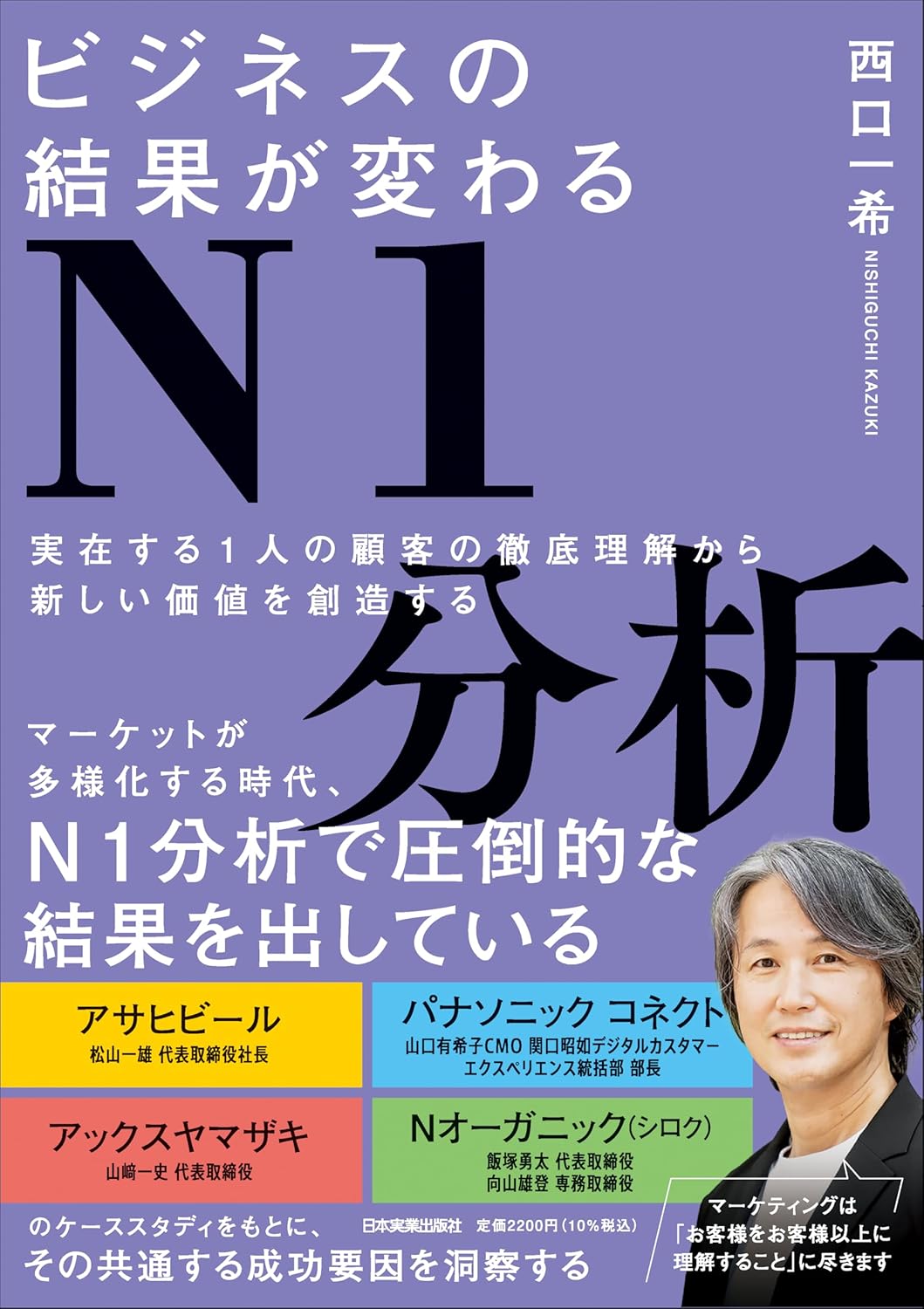

多くの企業がマーケティングに注力しさまざまな手法に取り組んでいるが、「本当の顧客の姿」を捉えることは容易ではない。特に、組織的に顧客理解を進めることの難しさについて、Strategy Partners代表取締役社長 兼 Wisdom Evolution Company代表取締役社長の西口一希氏は「事業規模の大きな大企業ほど、顧客が見えなくなる傾向は顕著」と語る。では、マーケティングに注力する大企業は、どのような考えを持ち、顧客理解に努めているのだろうか。2024年12月に『ビジネスの結果が変わるN1分析』(日本実業出版社)を出版した西口氏に、アサヒビールやパナソニック コネクトといった大企業が顧客理解のために行う取り組みの中身について、話を聞いた。

「不安定さ」を許容した商品開発ができた理由

──アサヒビールは業界を代表する大企業ですが、なぜ、泡が吹きこぼれる「生ジョッキ缶」に見られるような「不安定さ」を許容した商品開発に挑むことができたのでしょうか。

西口一希氏(以下敬称略) 2023年3月まで同社マーケティング部門の本部長を務め、現在は代表取締役社長を務める松山一雄氏が「N1起点の価値」に重きを置いていたことが大きいと思います。松山氏は、こうした挑戦に踏み切れた背景に「面白がって変化を起こせる組織では、イノベーションは連鎖する」という考えがあったと語っています。

コロナ禍で逆境に直面し、強い危機感を抱いたことも影響したようです。緊急事態宣言が発出された2020年、飲食店は酒類を提供できなくなり、同社の業務用ビールの販売数量は大きく低迷しました。こうした経験を通じて「リスクを恐れて何もしなければ、お客さまの心を捉える商品はつくれない、と考えるようになった」とも話していました。

──N1起点の重要性に対する理解と、コロナ禍をきっかけとした組織の変化が影響していたのですね。著書に収録されたインタビューでは、V字回復を遂げたパナソニック コネクトが変革を進める中で「N1分析」を推進したことに触れています。同社の取り組みには、どのような特徴がありますか。

西口 パナソニック コネクトさんは2022年4月に新会社として設立され、前身のパナソニック コネクティッドソリューションズ時代からマーケティング改革やカルチャー改革を進めてきました。

同社が特徴的なのは、顧客にN1インタビューをした後、「インタビューの5倍の時間」をレビュー会にかけている点です。N1分析の導入当初こそ、エンジンのかからない状態が1年ほど続きました。しかし、レビュー会に営業や企画担当者だけでなく、SEやCS担当者といったあらゆる職能の方を集め、時間をかけてインタビューの録画データを振り返るようにしたところ、驚くべき事実が分かりました。