写真提供:共同通信社

写真提供:共同通信社

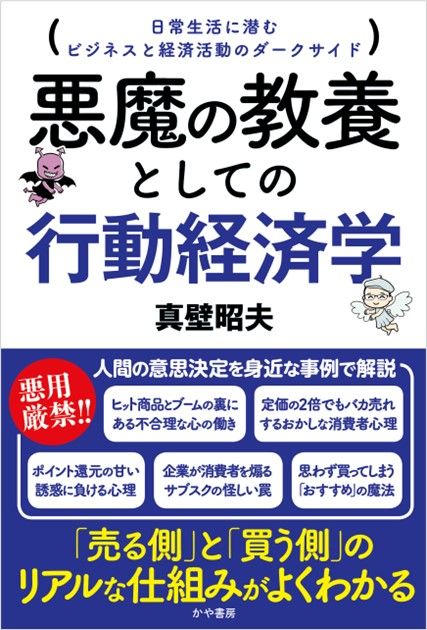

アダム・スミスが提唱した“神の見えざる手”に代表されるように、元来、経済学の世界は「人間は合理的に行動する」ことを前提としている。ところが生身の人間がつくる経済社会においては、必ずしも合理的とは言えない行動が数多く存在しており、心理学的アプローチを踏まえて人間の経済活動を分析する「行動経済学」が、近年ビジネスにおいて注目されるようになってきた。本連載では『悪魔の教養としての行動経済学』(真壁昭夫著/かや書房)から、内容の一部を抜粋・再編集。AI研究にも生かされ始めている行動経済学の視点から、良くも悪くも人間の意思決定に影響するマーケティング戦略について考察する。

今回は、バンドワゴン、スノッブ、ヴェブレンという、消費者を動かす3つの効果を紹介する。

消費者の気持ちを見破る3つの心理

――流行に敏感に反応、人と異なること、自慢したい心理効果

『悪魔の教養としての行動経済学』(かや書房)

『悪魔の教養としての行動経済学』(かや書房)

伝統的な経済学の理論では、他の条件を一定とした場合、価格が上昇すると需要は減少すると考える。

ここに、1箱の値段が100円のチョコレートがあったとする。これが1箱150円に値上がりし、味も、入っている量も変わらないとすると、消費者は値上がり分の支出を負担する意味を感じづらくなり、買わなくなる人は増えるだろう。

ウクライナに生まれ、のちに米国に移住した経済学者のハーヴェイ・ライベンシュタインは、消費者の選択は伝統的な経済学の通りにはいかないと論じた。

代表的な論文に、『Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand』(消費者の需要の理論におけるバンドワゴン、スノッブ、ヴェブレン効果/1950年)がある。この論文でライベンシュタインは、他者の需要が増えるほど人気が出ること、人と異なることを選びたい心理、価格帯の高い商品を買って周囲に見せびらかしたい消費者の気持ちに着目した。

バンドワゴン効果は、宣伝しながら商店街を練り歩くチンドン屋に影響され、それにつられてしまう心理のことだ。ライベンシュタインは特定の財を消費する人が多いほど、自分も同じようにその財を消費して効用(満足度)が高まることをバンドワゴン効果と定義した。