ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。

連載第14回は、一橋ビジネススクールの楠木建教授が、「ストーリー」という視点から究極の競争戦略について多数の企業事例を基に解き明かしたロングセラー、『ストーリーとしての競争戦略』(楠木建著、東洋経済新報社)を取り上げる。

「意味不明」「つまらなさ」の壁をどう越えるか

『ストーリーとしての競争戦略』(楠木 建著、東洋経済新報社)

『ストーリーとしての競争戦略』(楠木 建著、東洋経済新報社)

かつて、とある商社の人材育成プログラムで、新規事業立案研修に携わることがあった。

一通りの事業企画に関わる知識のインプットを経た上で、参加者20名がそれぞれ自分で新規事業を考え、最後に役員に向けて提案するというものだ。

数年にわたって担当したが、この研修で全員の新規事業アイデアの壁打ちをしながら、この手の提案には「超えるべき2つの壁」があることを認識するようになった。

1つ目の壁は、「意味不明の壁」だ。大抵のプランの初期段階は、「意味不明」だ。本人の思い入れが強すぎて、なぜそういうアイデアになるのかロジックが他人には見えない。論理の飛躍がありすぎて意味が分からないのだ。

そういったことをロジックが通じるようにするのは、なかなか骨の折れることで、大抵はこの壁を乗り越えるか越えないかの辺りで力尽きてしまう。

しかし、本来はその次の壁まで越えなくては戦略アイデアにはならない。それは、「つまらなさの壁」だ。

つまらなくたって合理的な内容であればいいじゃないか、と思うかもしれない。しかし、合理的なアイデアの先に待ち受けているのは、競合との血みどろの戦いだ。

競合だってバカではない。もしそのマーケットが魅力的で参入方法に合理性があるならば、やったことをすぐに模倣してくる。顧客は奪われ売上は減り、その場しのぎの手数ばかりが増えて、利益はなくなっていく。

多かれ少なかれ新規事業というものはそういう想定外の連続だが、もし「戦略」、つまり「戦いを略す」ことを志すならば、少なくとも事前に競合が入りたくない状況を考えておく必要がある。

つまり、競合にとって「え? そんな施策やる意味あるの?」とか「そこまでやる必要ないんじゃない?」という非合理な側面を入れ込んでおくのだ。それこそが、ここでいう「つまらなさの壁」を越えていくための本質だ。

では「面白さ」を追求するためにはどうすべきか? それは逆説的だが、合理性を手放すことにある。もちろん、非合理な提案をせよということではない。いったん非合理のルートをたどってから、また合理のエリアに戻ってくるのだ。

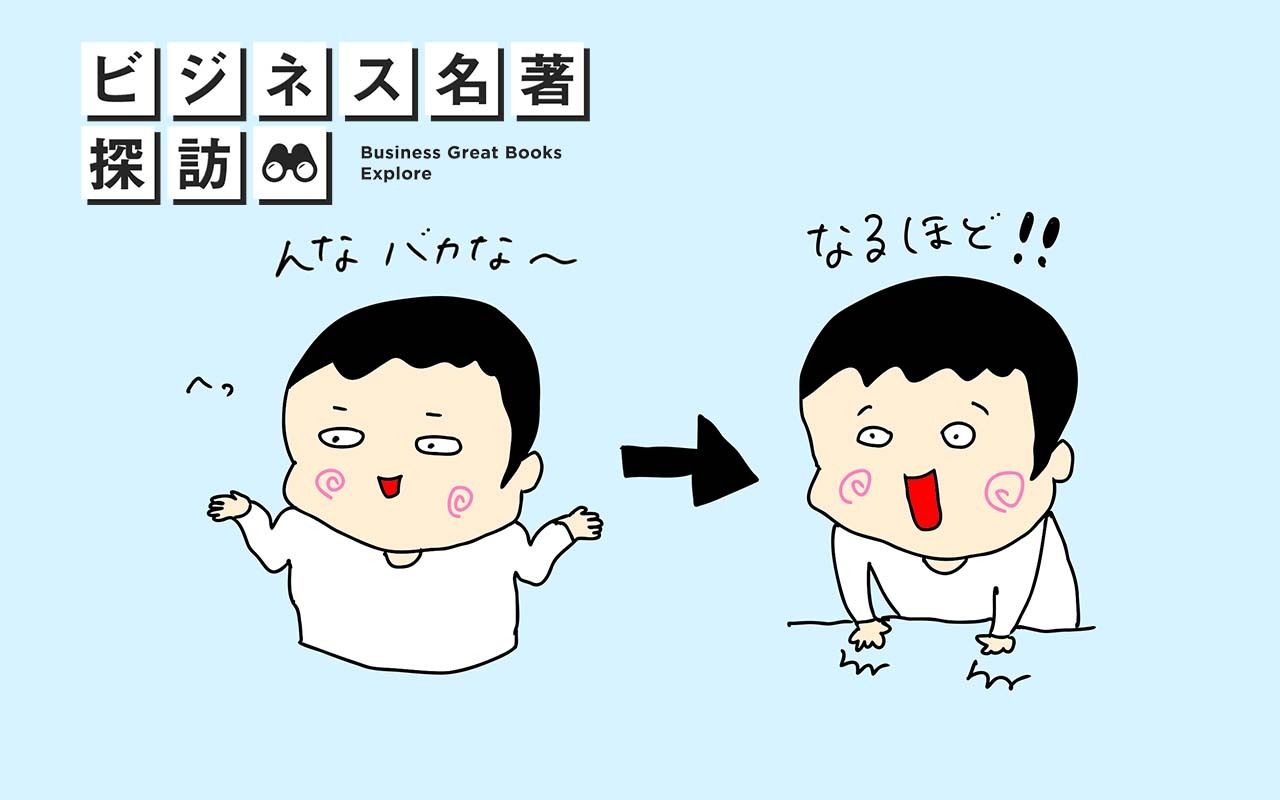

終始一貫して合理性の中にとどまる戦いをするのではなく、あえてそこから一歩抜け出てみる。その研修でも、まれに出てくる「面白い」事業アイデアは、大抵最初は「え? なんでそんなことするの?」というリアクションだった。しかし、じっくり話を聞いていくうちに、「なるほど」とその意味が理解できてくるのだ。