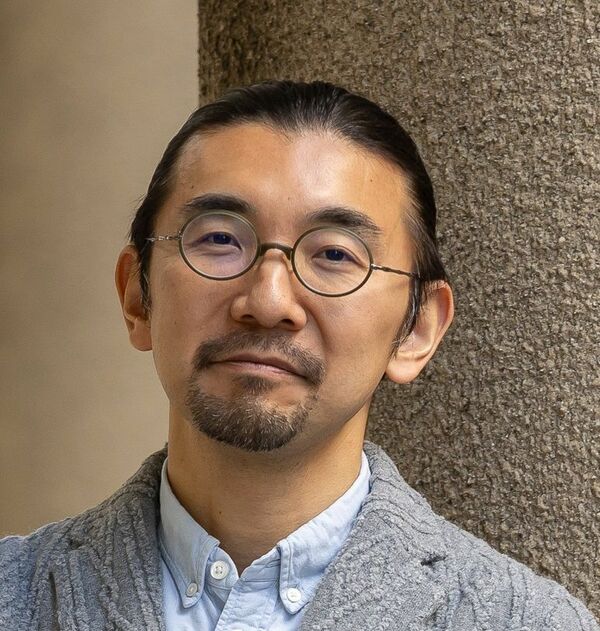

神戸大学経済経営研究所 准教授の江夏幾多郎氏(撮影:宮崎訓幸)

神戸大学経済経営研究所 准教授の江夏幾多郎氏(撮影:宮崎訓幸)

人材を「資本」と捉え、その価値を最大限まで引き出し企業価値の向上につなげる「人的資本経営」がクローズアップされている。今、人事管理が「人的資本経営」として語られる背景とは。また、AIやデータの存在感がますます大きくなる中、人事部門はどう対応すべきなのか。人事管理、雇用システムの研究者である神戸大学准教授の江夏幾多郎氏に話を聞いた。

企業でのフィールドワークが人事管理研究の原点

――江夏さんは人事管理や雇用システムについて研究されています。どのような経緯で人事管理を研究するようになったのですか。

江夏 幾多郎/神戸大学経済経営研究所 准教授

江夏 幾多郎/神戸大学経済経営研究所 准教授2005年3月神戸大学で経営学修士、2009年3月に一橋大学で商学博士を取得。名古屋大学大学院経済学研究科 講師、同准教授を経て、2019年9月より現職。共著に『コロナショックと就労―流行初期の心理と行動についての実証分析』(ミネルヴァ書房)、共編著に『日本の人事労務研究』(中央経済社)。

江夏幾多郎氏(以下敬称略) 博士論文を書くために、メーカーの人事部で1年ほどインターンとして働きながら人事評価制度の運用実態について調べたのですが、その時の経験が、私の研究者としての原点となりました。

約15年前、多くの企業が評価制度に成果主義を採り入れた時代です。しかし現場では、人事部が期待するような運用が全くされていないことが分かりました。例えば、評価基準があいまいで、仕事ができる人とできない人の間で、評価にそれほど差がついていない、結果として成果主義以前と対して変わっていないなどです。

私は、その状況が果たして本当に良くないことなのか、とまず疑い始めました。

――その疑問を解こうとしたのでしょうか。

江夏 人事の研究をしている人はよく、「上司は部下に評価をフィードバックしろ」「情報をオープンにしろ」などと言います。しかし、日本企業の人事評価は、直属の上司がつけたあと、さらに上の上司などによって、全体のバランスなどを見ながら調整されます。直接の評価者がはかり知らないところで評価が変更されることも間々あるので、上司が部下に対してフィードバックするのは難しいのが実情です。職場のパフォーマンスが反映されずに報酬原資が決まることも透明な評価を難しくします。

そこで、こうした制約の中でどうやって上司が部下の納得を形成できるのかを調べました。すると、部下との日々のコミュニケーションを確保することを通じて、業務遂行や成長につながるサポートをする、仕事の意味や面白さについて定義する、信頼関係を醸成するといったことが、大事なのだということが分かってきました。一見当たり前ですが、こうしたエンプロイーエクスペリエンス(従業員が組織や職場で得られる経験価値)が、人事評価への部下の関心が突出しないことにつながるからです。

もちろん、上司は、厳正な評価づけを目指さなければなりません。しかしそれは十分にはできません。評価者個人の努力ではどうしようもない構造的な制約を前提とした人事評価のゴールを持つか、運用の制約を弱めるような評価体系、意思決定、予算の設定や配分の構造を考えなければなりません。