福島県いわき市の勿来(なこそ)発電所を見学した。3.11のとき、津波で大きな被害を受けた地域だ。

車で走っていくと、鉄柵で補強された高い煙突が3本見えてくる。勿来は石炭の火力発電所だ。いわきは常磐炭田のメッカなので、石炭の火力発電所があるのは偶然ではない。

富国強兵や戦後の復興を支えた石炭火力

常磐というのは、昔の常陸(ひたち)の国と磐城(いわき)の国にまたがる土地で、それぞれ「常」と「磐」の字を取って、常磐となった。今では、常陸の国も磐城の国もないが、「常磐」は電車の線名など、あちこちにその跡を残す。

ちなみに「いわき市」は、なぜ「磐城市」にしなかったのだろう。漢字の方が、風格があって良い。常陸も今では「日立市」だが、これも昔の字のままの方が良かった。

常磐で石炭が発見されたのは安政3年(1856年)、弥勒沢(現・いわき市内郷白水町)でのことだそうだ。この年に、ハリスが下田に着任する。すでにその2年前、ペリーが浦賀に来ていた。

いわき市石炭・化石館に展示された江戸時代の採炭の様子(筆者撮影)

いわき市石炭・化石館に展示された江戸時代の採炭の様子(筆者撮影)

江戸時代、石炭は「燃える石」と言われたが、初期の採炭は、地表に露出した石炭を見つけては、そこから石炭層を行き当たりばったり掘り返すというような小規模、かつ、無計画なものだったらしい。家族で、手作業で掘っていた。

いわき市石炭・化石館では、実物大のお人形が、その原始的な採掘の様子を再現していて、ちょっと怖いけれど、興味深い。

ただ、江戸末期のこの頃、すでに日本は次々にやってくる列強により、開国を迫られていた。喫緊の問題は、植民地にならないためにはどうしたらよいかということだ。そこで、国の存続をかけて、富国強兵と殖産興業が模索された。国策として工業化が進められ、石炭は貴重なエネルギー源となった。

しかし、常磐炭は、九州の筑豊や北海道に比べて熱エネルギーが低く、商品化が遅れていた。それがにわかに変わったのは、明治10年に西南戦争で筑豊からの石炭が途絶したためだ。東京から近いという地の利も幸いし、にわかに商品価値が上がった。石炭が無ければ、工場どころか、汽車も汽船も動かせなかった時代だ。

常磐炭田の最盛期は昭和20年半ばで、炭礦は130以上もあった。しかし30年代に入ると、石炭は安い石油に押されて次々に閉山となった。そのあとも採掘は細々と続いたが、昭和51年(1976年)、ついに常磐最後の炭礦が閉鎖された。

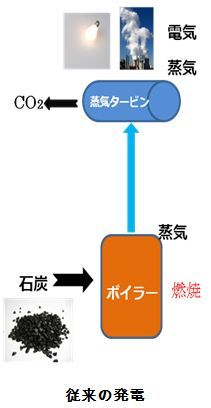

勿来発電所ができたのは昭和30年(1955年)だ。当時は、常磐炭田の低品位炭を有効に活用して、安定した電力の供給を行うことが目的だった。戦後の復興期、電気はいくらあっても足りなかった。