十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の名前を知らない日本人はまずいないだろう。記憶の糸をたどれば、江戸時代を代表する文学作品の一つとして日本史の教科書に載っていたのを、きっと、思い出すはず。

実際に読んだことはなくても、「弥次さんと喜多さんの凸凹コンビが旅の途中で繰り広げる騒動を面白かしく綴ったコメディ的作品」ということもぼんやりとは知っている。でも、それだけではもったいない。この作品のヒットぶりを紐解いていくと、江戸時代の出版事情が見えてくるから面白い。國學院大學中村正明准教授の特別講義にようこそ!

國學院大學 文学部

國學院大學 文学部 准教授 中村 正明 氏

天下泰平で江戸の日本の識字率は世界トップクラスだった

日本で最初の出版社は江戸時代前期、京都で誕生しました。江戸前期は「上方」が文化の中心であり、京都・大阪で刷った本を、江戸に持っていって販売するというスタイルが一般的でした。

江戸で出版文化が花開くのは江戸時代中期です。開府から100年ほどが経ち、江戸の町づくりが進んでくると、出版業が盛んになってきたのです。江戸っ子の間では「黄表紙」「洒落本」と呼ばれる絵入りの本が大流行しました。

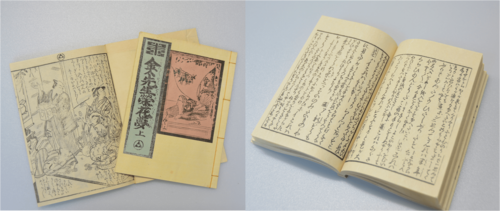

左:黄表紙 右:洒落本

左:黄表紙 右:洒落本

実は、江戸後期になると日本の識字率は約80%にまで達し世界でもトップクラス。戦乱の世が終わり、天下泰平となって町が発展してくると、商業が栄え、庶民の間でも最低限の「読み書きそろばん」は身につけようという機運が出てきたのだと思います。

各地に作られた寺子屋には、ごくごく普通の家の子どもが通い、文字や算術を習っていました。また、戦乱の無い平和な時代だったので、文化を楽しむ余裕のようなものがあったのでしょう。こうしたことが、本の流行の下地になりました。

「黄表紙」や「洒落本」の中身は、幕府への不満を綴った政権を揶揄するようなものもあれば、吉原の遊郭の人間模様を描いたものなど様々ですが、いずれにしても「江戸の本屋が江戸っ子のために作った」江戸っ子内輪受け的内容が多かったようです。地方からのお上りさんには「江戸でしか買えない江戸土産」として喜ばれたようですが、基本的には江戸の局地的な出版物でした。

ニッチではなくマスを狙った「東海道中膝栗毛」

滑稽本『東海道中膝栗毛』が出版されたのは1802~11年のことです。江戸時代を代表する文学作品であり、江戸時代最大のベストセラーでもあったわけですが、「黄表紙」「洒落本」との大きな違いは、江戸の中での流行にとどまらず、人気が地方にまで波及し、上方でも大ヒットとなったことです。

東海道中膝栗毛

東海道中膝栗毛

実は、ここに版元の知恵が働いています。幕府を揶揄したり、吉原を題材にした「黄表紙」や「洒落本」はどうしても読者が限られてしまいます。幕府から遠い地では政治への関心も薄いし、吉原への憧れは江戸っ子にしか通じない。しかし、庶民が東海道を旅しながら物語が展開する設定とすることで、江戸っ子のみならず、旅の途中に登場する土地の人たちも楽しめるような工夫を凝らしたのです。「ヒットを生むには、ニッチではなくマスを狙え!」ということを、当時の版元は知っていたのかもしれません。

最初は江戸のある本屋一軒で出版したのですが、人気が出てくると、京都、大阪、名古屋の本屋が版元として名を連ねるようになりました。人気作品には出資者が増え、元手があるから流通もしやすい。次第に、人気は江戸から東海道を伝わって、地方へと波及していきました。

『東海道中膝栗毛』は全編がまとめて出版されたわけではなく、旅の途中のエピソードを追加しながら毎年1冊・2冊と続きが出版されていくスタイルでした。どうも十返舎一九は途中でいやになってしまったらしく、序文に「もうネタがないのに、本屋が止めさせてくれない」と愚痴をこぼしていたりするのですが、結局、最終的には正・続編合わせて全43冊まで続きました。ベストセラー作家となった十返舎一九は多少は版元に対する交渉力があったようですが、当時は版元の方が圧倒的に強かったようです。

江戸時代もエロスはアングラで?

男2人の旅道中と言えば…当然、“一夜の火遊び”が無いはずはありません。『東海道中膝栗毛』にも宿場女郎と遊ぶ話がいっぱい出てきます。ただ、いいところになると「あとは略す!」となっていて、肝心の場面の描写がないまま、次の場面では朝を迎えています。残念ながら、色っぽい話は全然、出てこないのです。

「黄表紙」「洒落本」も同じです。吉原や岡場所と言われる庶民の歓楽街を舞台にしているのですが、あくまでも遊興や人間模様、舞台裏をフィーチャーしているものが中心で、いわゆる「エロス」はありません。

と言っても、江戸時代の男性たちが聖人君子だったわけではありません。表立って「エロス」を描かないのは、幕府の取り締まりが厳しかったからであって、そうした本はちゃんと存在していました。

本屋の店先には並ばない「艶本(えほん)」というジャンルです。オーダーメイド的に作られ、目立たないように少量だけ印刷して、こっそり販売していました。アングラ商品のため、いくらぐらいの価格だったのかはっきりとはわかりませんが、「黄表紙」「洒落本」が今でいうタブロイド紙や週刊誌ぐらいの価格帯だったのに比べると、「艶本」は数万円ぐらいする高価なものだったのではないでしょうか。「艶本」の挿絵は細部まで緻密に描かれていて、相当、こだわって作っていたことがうかがえます。

さらに面白いのは、十返舎一九が「あとは略す!」と言って描かなかった艶っぽい場面、別の作者が書き加えてタイトルを『閨中膝擦毛(ひざすりげ)』にもじって出版したり、全く別の作者による続編が出回ったり、『道中女膝栗毛』という女性を主人公にしたパロディも生まれています。ヒット作に便乗するやり方、今でもありますね。

こうして振り返ってみると、江戸の出版事情は、かなり現在に通じるところがあります。そして、人間の本性も時代を経ても変わらないものなのです。なかなか馴染みのない江戸の文学も、ちょっと視点を変えてみると「あるある!」ということが少なくないのです。

その他の特別講義はこちら

●特別講義1(國學院大學 文学部 小川直之教授)

「ねぶた」は夏バテ退治の行事だった!?

夏祭に込められた意味を考える國學院大學・小川直之教授の民俗学への招待

●特別講義2(國學院大學 文学部 秋澤亙教授)

『聖徳太子絵伝』から『源氏』の時代の装束がわかる?

物語を立体的に捉える面白さ―國學院大學秋澤教授の特別講義へようこそ!