出所:共同通信イメージズ

出所:共同通信イメージズ

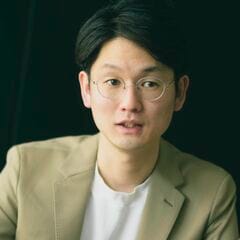

デジタル化の進展により金融サービスの差別化が困難になりつつある中、非金融事業者が自らのサービスに金融サービスを組み込む「エンベデッドファイナンス」(組込型金融)が広がりを見せている。なぜエンベデッドファイナンスは顧客の支持を得ているのか。2025年3月に書籍『実践 エンベデッドファイナンス: ──あらゆるサービスに溶け込む新しい金融のかたち』(金融財政事情研究会)を出版したFinatextホールディングス取締役CFOの伊藤祐一郎氏に、エンベデッドファイナンスの可能性と実例について話を聞いた。

「金融業界と縁のなかった企業」が金融サービスを提供

──書籍『実践 エンベデッドファイナンス』では、非金融事業者による新たな金融サービスの仕組みや実例について解説しています。そもそもエンベデッドファイナンスとはどのような概念なのでしょうか。

伊藤祐一郎氏(以下敬称略) エンベデッドファイナンスとは、これまで金融業界と縁のなかった企業が、自社の非金融サービス内で金融サービスを提供することを指します。例えば、2019年にフリマアプリ大手のメルカリが開始したスマートフォン決済サービスの「メルペイ」がそれに当たります。

金融業界専門のリサーチ会社である英Juniper Researchのリポートによると、エンベデッドファイナンスの市場規模は2024年時点で決済領域を中心に920億ドルに達しており、2028年には約2.5倍の2280億ドルに拡大すると予想されています。すでに市場規模の大きい金融業界において、これほど成長が見込まれるのは極めて珍しいことです。金融領域への参入を考える企業にとっては大きな事業機会といえます。

──「空港で海外旅行保険に加入する」といったような従来型の金融サービスとは何が違うのでしょうか。

伊藤 従来のアプローチは、空港のような大きな需要が見込める特定の場所において、金融機関がカウンターや出張所を置いて金融サービスを提供する形でした。一方、エンベデッドファイナンスは、それを「デジタルを活用して実現するもの」と考えてもらえれば分かりやすいと思います。

エンベデッドファイナンスであれば、API(Application Programming Interfaceの略。プログラムの機能やデータをその他のプログラムでも利用できるようにするための仕組み)を通じて、金融機関が提供しているサービスを提供できるようになります。利用者はわざわざ金融機関の支店やサイトを訪れなくても、必要なときに簡単かつスムーズに金融サービスを利用できるのです。