ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。

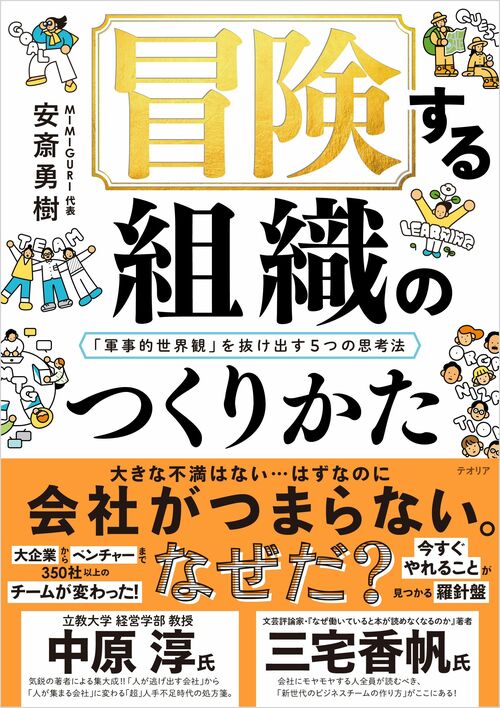

今回は、大企業からベンチャーに至るまで計350社以上の組織づくりを支援してきた、経営コンサルティングファーム「MIMIGURI(ミミグリ)」の代表取締役Co-CEO、安斎勇樹氏の著書『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)を紹介。冒険的な組織文化を醸成する新しい経営・マネジメントの形について考察する。

「うちの社員は使えない」という発言がはらむ矛盾

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹著、テオリア)

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(安斎勇樹著、テオリア)

「研修で社員に深く考えるクセを付けさせたい」「ユニークなアイデアを言えるようなスキルを身に付けさせてほしい」…そんな依頼を経営者や人事の方から頂くことがある。

上司からのメッセージを自分で考えることなく受け取ってしまい、ひたすら作業をこなす人たちが増えている、という問題意識に基づいた依頼だ。そこで、研修を通じて若手に考えるクセとスキルを付けてほしいと。

しかし、この手の話には要注意だ。研修で解決できることもあるが、よくよく話を聞くと、解決すべき問題は社員のスキルではないことが多い。

では、問題の本質はどこにあるのか。それは、その研修のオーダーを出した経営者自身の「組織に対する考え方」にある。

実際にその経営者に、組織や社員についていくつか質問をしてみるとよく分かる。例えば、先日もふとした拍子にある経営者から「うちの若手は使えないやつが多くて…」といった発言を聞く機会があった。この「使えない」という表現に見られるように、社員を「道具」的に捉えている経営者やマネジメント層は実に多い。