画像提供:インターステラテクノロジズ

画像提供:インターステラテクノロジズ

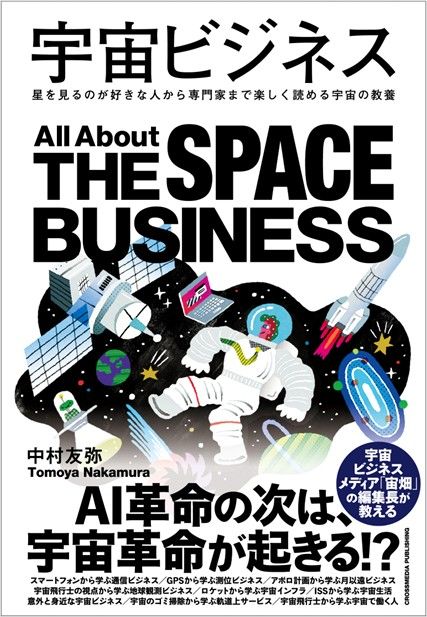

ロケットや人工衛星と聞くと、多くのビジネスパーソンは「自分の仕事や日常とは遠い世界の話」と考えるかもしれない。しかし実際には農業、漁業、鉱業、金融、災害対策、地図、通信など、現代社会ではあらゆる産業に宇宙技術が活用され、人々の暮らしを支えている。本稿では『宇宙ビジネス』(中村友弥著/クロスメディア・パブリッシング)から内容の一部を抜粋・再編集、壮大な宇宙空間が生み出すビジネスの可能性を探る。

スペースXが主力とする大型ロケットと対照的に、インターステラテクノロジズなど国内企業で開発が進む小型ロケット事業。宇宙輸送における日本のビジネスチャンスとは?

ロケットビジネスで日本が有利な理由

『宇宙ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)

『宇宙ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)

まず、

日本の勝機のひとつは、南と東が開けている島国であるという地理的な特性です。これは、ロケットを打ち上げる射場の条件として、非常に有利なのです。

まず、「打ち上げた方角に人家や他国をさけ安全を確保する」ために、打ち上げる方角には何もない状態であることが求められます。

そのうえで、ロケットは東向きに打ち上げることで、特に静止軌道や静止軌道以上に遠くに衛星や探査機を運びたい際に「地球の自転を利用する」ことができるため、燃料費の削減につながり、顧客が打ち上げに支払う料金も下げられるようになります。また、南向きに開けていると、主に地球観測衛星が利用したい軌道に運びやすくなるというメリットがあります。

つまり、日本は、顧客の人工衛星の種類と目的に応じて、ロケットの打ち上げが東側にも、南側にも可能であるというメリットをすでに持っています。そのため、日本では、北海道の大樹町、和歌山県の串本町など、これまでJAXAのロケットを打ち上げていた鹿児島県の種子島や肝付町の射場以外にも、複数の地域でロケット射場の整備が進んでいます。

同様に、オーストラリアも面積は違えど、1つの国で東側も、南側も開いていることから射場の整備を国が力を入れて推進しています。地の利を持つ各国が未来のロケット打ち上げ需要を好機ととらえ、競い合っています。