日本経済は1990年代以降、「失われた30年」といわれる低迷期が続いている。一方でアメリカは高成長を続け、その中でアマゾン、グーグル、フェイスブックといった世界をけん引する大企業が生まれてきた。日米の経済成長の差が大きく開きはじめた1995年に何が起きたのか、これから求められるマネジメントの役割やリーダーシップについて、武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部学部長で、Musashino Valley代表の伊藤羊一氏が講演で語った骨子をお届けする。

失われた30年、日米の分岐点となった1995年に起きたこと

日本では失われた30年といったことがよく言われ、実際にさまざまな指標を見ても、日本は本当に弱くなった印象があります。

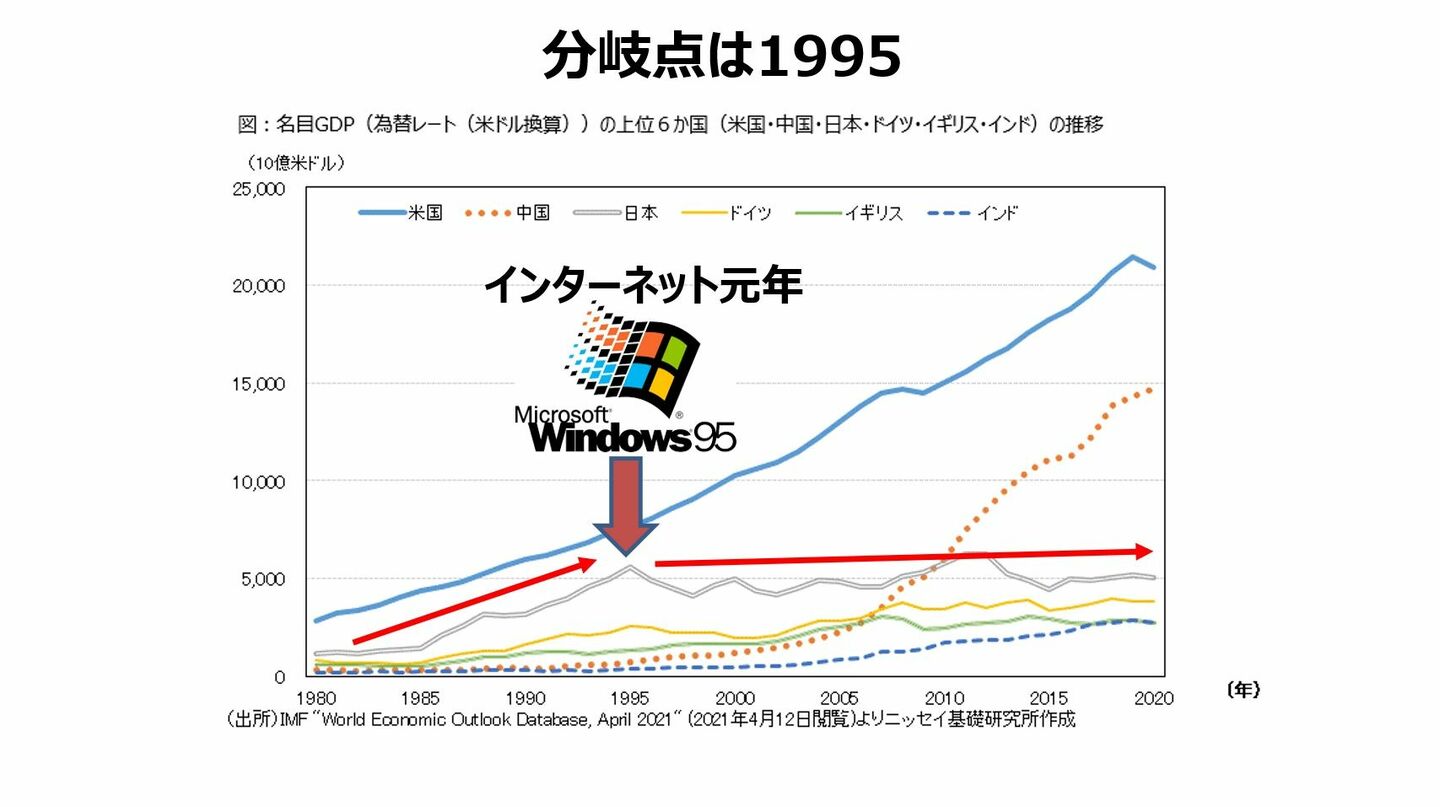

下記グラフは、名目国内総生産の推移です。

1980年から2020年の40年間で見ると、最も額が大きく成長著しいのはアメリカです。第2位の中国も2005年くらいから大きな成長を遂げています。その次が日本で、2020年までは第3位であるものの2023年にはドイツに抜かれました。2025年にはインドにも抜かれて第5位になる見込みです。

グラフを見ると、アメリカや中国が右肩上がりであるのに対し、日本は1995年以降、ほぼ横ばいのまま30年がたっています。”失われた30年”は「全く成長がない30年」だったことが分かります。

1995年まではアメリカと同じ調子で成長していた日本が、なぜ成長しなくなったのでしょうか。

1995年は米マイクロソフトから「Microsoft Windows 95」が出た年です。Windows 95をPCに入れて、モデムを買い、ケーブルをつないだらインターネットが使えるようになりました。インターネットが誰にでも使えるようになったということから「インターネット元年」ともいえる年です。

その年以降、日本経済が成長しなくなる一方で、アメリカでは、ヤフー、アマゾン、ネットフリックス、グーグルなどの「テックジャイアント」(巨大なIT企業)が生まれました。