日本の製造業は「すりあわせ型」とも呼ばれる複雑性の高い領域で強みを発揮してきたが、デジタル化の波に乗れず、この数十年間、低成長にあえいできた。ここにまた、AIという新たなゲームチェンジャーが登場している。来たるAI時代に日本の製造業が再び輝くために、何をすべきか。世界各地の最新のデジタルAI動向に通じる、ものづくり太郎氏は「BOM(Bill of Material)戦略が鍵になる」と断言する。

複雑性の高い日本の製造業でAIを活用するために必要なもの

私は、GAFAMと呼ばれる巨大IT企業本社、欧米の製造大手各社の工場やAI拠点を訪問し、最新のデジタルAI動向を視察してきました。そこで得た知見を踏まえながら、日本の製造業に今、何が必要なのか、お伝えしていきます。

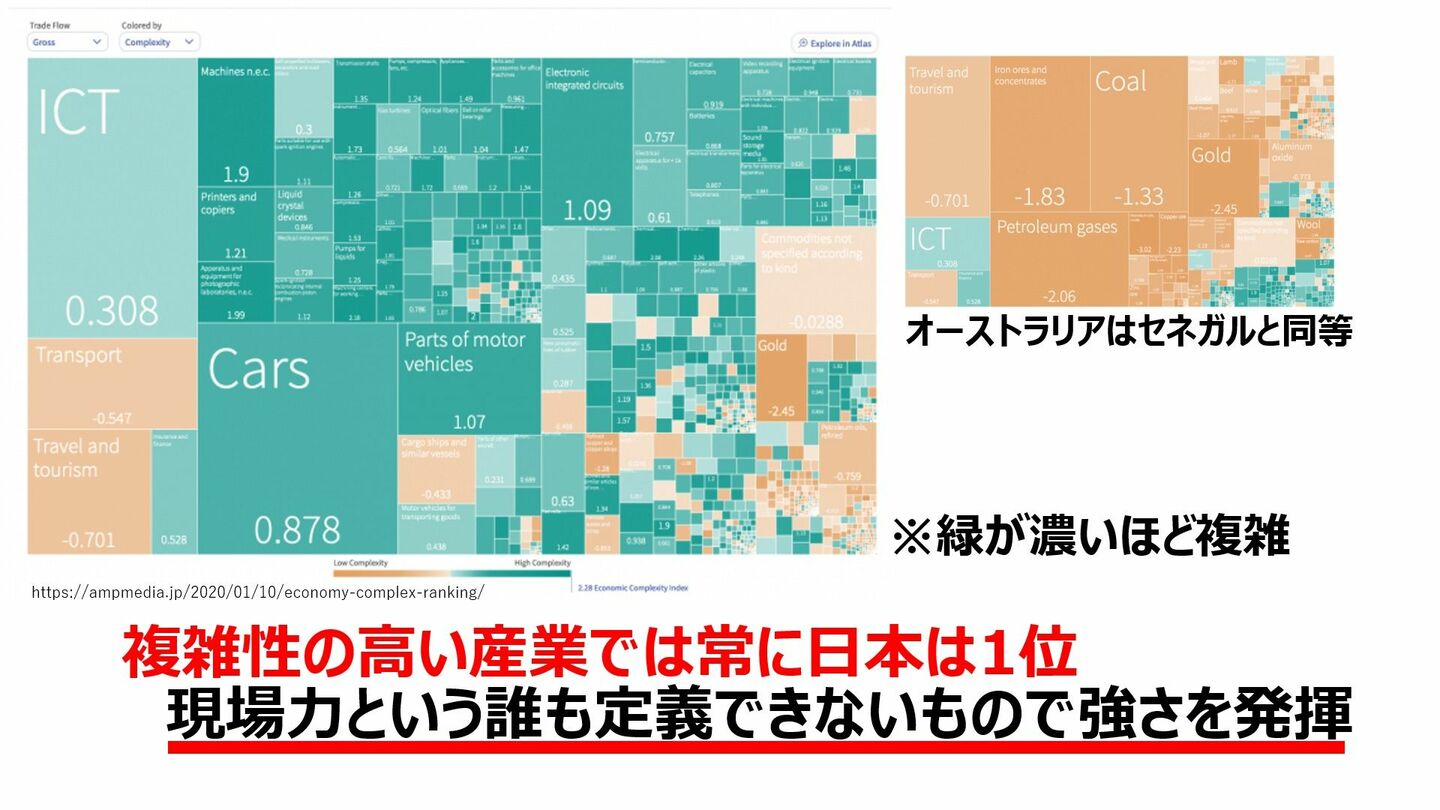

下図は、世界各国の輸出データをまとめて、「複雑性指標」を視覚化したものです。これを見ると、他国と比べて日本の産業の複雑性が非常に高いことが分かります。例えば、主力産業である自動車は約3万点の部品で構成されており、非常に複雑だといえるでしょう。

日本が複雑性の高い製品を得意としてきた背景には、「現場力」または「すりあわせ力」があります。「すりあわせ」とは、製品開発や生産プロセスにおいて多部門間で相互に情報を調整し、最適化しながら製品全体の性能を高めていくことです。

すりあわせのために、日本の製造業は多部門間でいわば「情報のバケツリレー」を行ってきました。しかし、AIの時代においては、この生産スタイル自体が障壁になります。