写真提供:日刊工業新聞/ロイター/共同通信イメージズ

写真提供:日刊工業新聞/ロイター/共同通信イメージズ

かつて最先端の半導体技術を誇っていた日本。だが、今や半導体市場の勢力図は大きく塗り替えられ、日本企業は外国企業に大きく水をあけられている。AI(人工知能)の「頭脳」であり、経済安全保障の「重要物資」とされる半導体製造において、日本は再び輝きを取り戻すことができるのか? 本連載では『半導体ニッポン』(津田建二著/フォレスト出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。日本と世界の半導体産業の「今」を概観しながら、世界市場の今後を展望する。

今回は、半導体産業の再興を狙った日本政府の2つの取り組み、「TSMC誘致」と「ラピダス設立」の背景と意図を読み解く。

再び半導体の気運が高まる

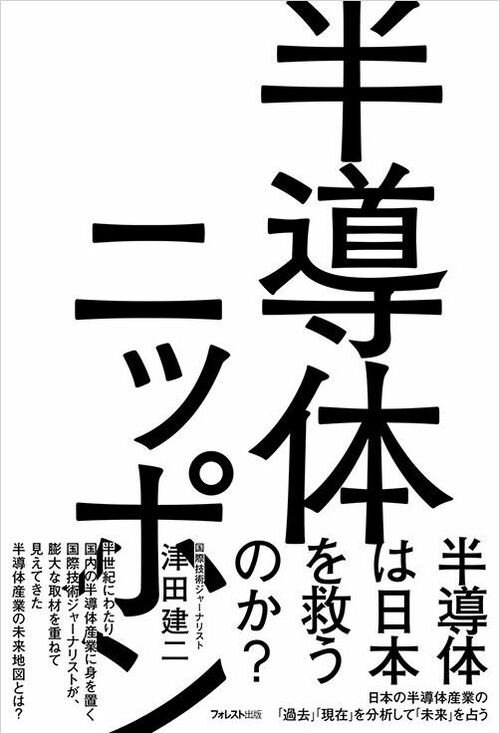

『半導体ニッポン』(フォレスト出版)

『半導体ニッポン』(フォレスト出版)

1990年代中ごろから2010年ごろまでは経済産業省主導でSTARC(半導体理工学研究センター)や、Selete(半導体先端テクノロジーズ)やASET(超先端電子技術開発機構)Asplaプロジェクト、MIRAIプロジェクトやHALCAプロジェクトなど、さまざまなコンソーシアムやプロジェクト、半導体産業の調査会社(シンクタンク)などが組織化されたが、残念ながら日本の半導体再興には結びつかなかった。

最大の原因は、前節で述べたように総合電機の下に半導体部門があり、自由に動けなかったことにある。世界の潮流と同じ方向、すなわち成長する方向に歩むことができなかったのである。

最近になって、ルネサスエレクトロニクスのように総合電機とは完全に独立して動けるようになった企業から、少しずつ成長していけるようになりつつある。創業の母体であった日立や三菱電機、NECなどの株式を処分し、自由に動けるように組織を活性化したためだ。経産省もTSMCの国内誘致やラピダスの設立支援などにより、日本国内で半導体産業への理解が少しずつ深まりつつある。