「平安京模型」京都市平安京創生館展示、京都市歴史資料館蔵

「平安京模型」京都市平安京創生館展示、京都市歴史資料館蔵(歴史学者・倉本一宏)

大伴氏とともに軍事を掌る氏族

これも古代の名族であった佐伯氏の官人である。『日本後紀』巻三十五の天長四年(八二七)四月丁巳条(二十六日)には、次のように見える。

散位(さんい)正四位下佐伯宿禰清岑(きよみね)が卒去した。清岑は従五位下男人(おひと)の孫で、従五位下人麻呂(ひとまろ)の息男である。延暦二十四年に従五位下に叙され、弘仁十三年に従四位上に至った。温顔で、人に対して怒りを顔に出すことがなかったが、緩急の間で、適切に処理することが、はなはだ下手であった。清廉の程は、仰いで称(たた)えるべきものがあり、政化を遠くまで致し、地方官として悪い噂が立つことがなかった。但し、かつて上野守に任じられた時、通例の出挙(すいこ)の他に、更に加挙(かこ)を行ない。国内に未納が増え、民は返済できずに逃亡するなど苦しんだ。常陸守に遷任した時も、同様に出挙の加増を行ない、百姓に愁訴され、名地方官としての評判を得ることができなかった。下僚の国司が言上して、出挙の加増は停止となった。任期が満ちて入京し、豊島(てしま)の別業(べつぎょう)で死去した。時に年六十五歳。

佐伯氏というのは、『新撰姓氏録』で天孫降臨に際し瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従った天忍日命(あめのおしひのみこと)を祖と主張する、大伴氏と同祖とされた氏族である。『万葉集』の大伴家持(やかもち)の歌にも「大伴と佐伯の氏」と詠われている。

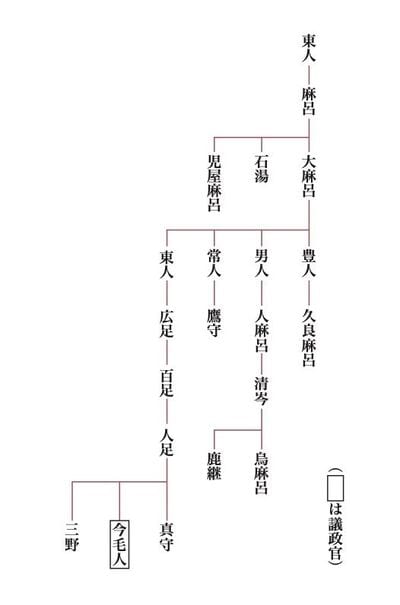

大伴氏とともに軍事を掌る氏族とされ、皇極四年(六四五)の飛鳥板蓋宮での蘇我入鹿(いるか)暗殺事件にも功があったし、律令制成立後にも武官に任じられる官人を輩出した。しかし、天平宝字元年(七五七)の橘奈良麻呂(ならまろ)の変や延暦四年(七八五)の藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に関与して罰せられる者も出て、氏族としての勢力は次第に衰えていった。議政官に任じられた官人は、東大寺・西大寺・長岡宮造営の功績によって延暦三年(七八四)に参議に上った今毛人(いまえみし)しかいない。

清岑が生まれたのは天平宝字七年(七六三)のことで、恵美押勝(えみのおしかつ)の乱の前年のことであった。延暦二十四年(八〇五)に四十三歳でようやく従五位下に叙爵され、翌大同元年(八〇六)に但馬介に任じられた。この時の功績が認められたのか、あるいは軍事氏族としての佐伯氏出身の故か、次には陸奥守に抜擢された。

そして弘仁二年(八一一)、陸奥出羽按察使の文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)と共に、陸奥・出羽両国の兵二万六千人で、蝦夷の爾薩体(にさつたい)・幣伊(へい)の二村(現在の岩手県北部から青森県南部にかけて)を征討したいと奏上し、許されている。これが最後の「征夷」ということになったが、これは「征夷終結のための征夷」と称されている。

「薬子(くすこ)の変(平城【へいぜい】太上天皇の変)」を制圧して平安京を「万代宮(よろずよのみや)」の帝都として確立した直後の嵯峨(さが)天皇にとってみれば、その権威の確立に「征夷」を活用したというところであろう。実際には、双方とも決定的な勝利を収められないまま、三十八年にわたる「征夷」は終結した。

清岑はこの「功績」もあって昇進し、弘仁三年(八一二)に正五位下に昇叙され、翌弘仁四年(八一三)には右少弁に任じられて、中央官となった。しかし、弘仁十年(八一九)に従四位下、弘仁十三年(八二二)に従四位上、天長元年(八二四)に正四位下と、位階は順調に昇進したものの、その間に任じられたのは、上野守や常陸守といった、東国、しかも蝦夷と国境を接する国の国司であった。やはり軍事氏族の伝統が影響したものか、それとも清岑の能力の問題であったのかは、定かではない。

しかもこの間、清廉な人物ではあり、政化を遠くまで及ぼし、悪い噂が立つことはなかったものの、政務を適切に処理することは下手であったという。加挙といって公出挙で各国毎に定めた稲の貸出額(例挙)以上の出挙を行なった結果、国内に未納が多く発生し、民は返済できずに逃亡するなど苦しんだとある。

結局、地方官としての名声を得ることはできず、下僚の国司による中央への告発によって、加挙は停止させられた。任期を終えて、天長年間初頭に帰京した後は新たな官に就くことはできずに散位で過ごし、天長四年に別邸で卒去したのである。六十五歳。

卒伝は、穏やかな温かみのある顔つきで、他人に対して怒りの感情を見せることがなかったとその人物を賞讃するが、このような温顔で租税を増やされては、堪(たま)ったものではない。これも武人としての融通のなさのなせる業だったのであろうか。

まあそれでも、目先が利いて私腹を肥やすような輩や、権力欲に取り憑かれてひたすら出世を求めるような連中よりは、どれだけマシなことであろうか。