さて、第1部として日本人とエネルギー産業の関わりについて見ていきたいと思います。エネルギーは日々の生活に欠かせないものであり、多くの人々が、ガソリン、電気、ガスといった形でエネルギーを消費しています。

第1章 日本人のエネルギーリテラシーの実態

我々は普段の生活の中で、自動車のガソリンがなくなればガソリンスタンドに行って給油し、部屋が暗くなったら電気のスイッチを入れ、お腹がすいたら料理をするためにガスレンジを点火するといった具合に、あって当たり前という感覚でエネルギーを使っています。

しかし、その一方で、使っているエネルギーのその先、つまり、このガソリンのもととなる原油はどこから来て、電気は何を燃料に作られているのか、1日に使うエネルギーによってどれだけのCO2を排出しているのかなどに関心を持つことは、意外に少ないのではないでしょうか。

このエネルギーに対する、意識・関心・理解度を私はエネルギーリテラシーという言葉で表現したいと思います。

なぜ我々日本人は、エネルギーの大部分を海外に頼っているにもかかわらず、高いエネルギーリテラシーを持っていないのでしょうか。

その原因の1つは、日本のエネルギー供給を担うグローバルに活躍する国産エネルギー会社が存在しないというエネルギー供給側の問題にあります。

また、日本の電力・ガス市場が規制緩和されていないという日本のエネルギー市場構造、つまりエネルギー需要側の問題の両方に原因があると考えられます。

消えた黒いダイヤ

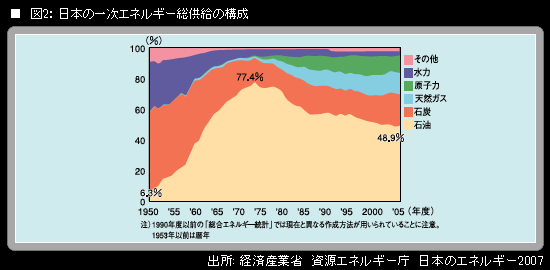

現在の日本のエネルギー供給の特徴は、国内のエネルギー資源が乏しく、消費するエネルギーのほとんどを海外からの輸入に頼っていることです。

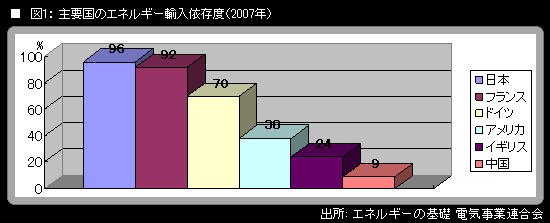

日本のエネルギー海外依存度は96%にも達しているのです。米国、英国、中国などの主要国と比較しても、日本のエネルギー輸入比率が非常に高いレベルにあることが分かります。

しかしながら、日本国内にも、かつては豊富なエネルギー資源が存在していました。“黒いダイヤ”と呼ばれた石炭です。1960年代以降、急速に石油が普及する以前は、石炭は日本の主要なエネルギー供給の役割を果たしていたのです。