写真提供:Artur Widak/NurPhoto/共同通信イメージズ

写真提供:Artur Widak/NurPhoto/共同通信イメージズ

「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。

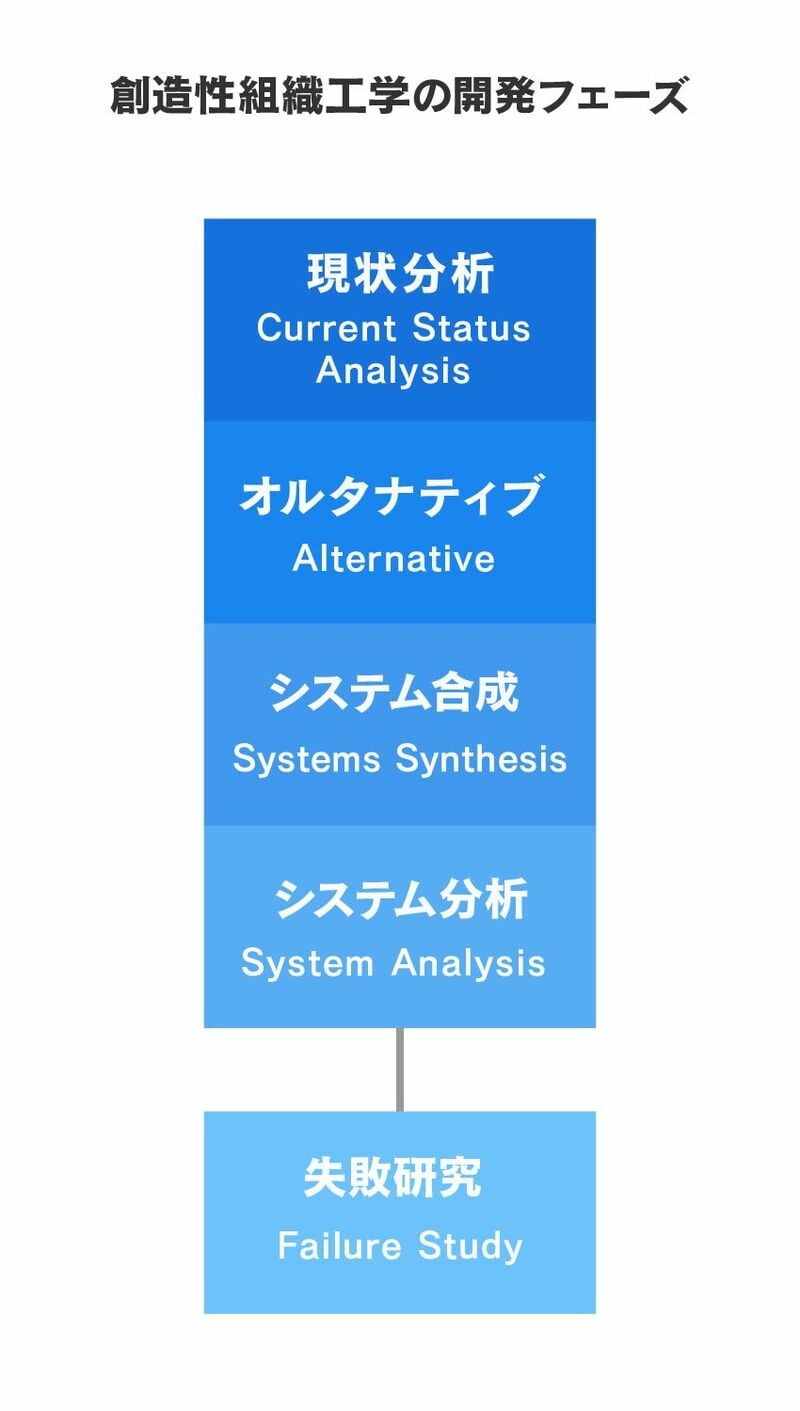

創造性組織工学の「開発フェーズ」においては、コストや実現可能性は後回しにされるという。その真意とは一体何か?

使命分析が開発成果を左右する

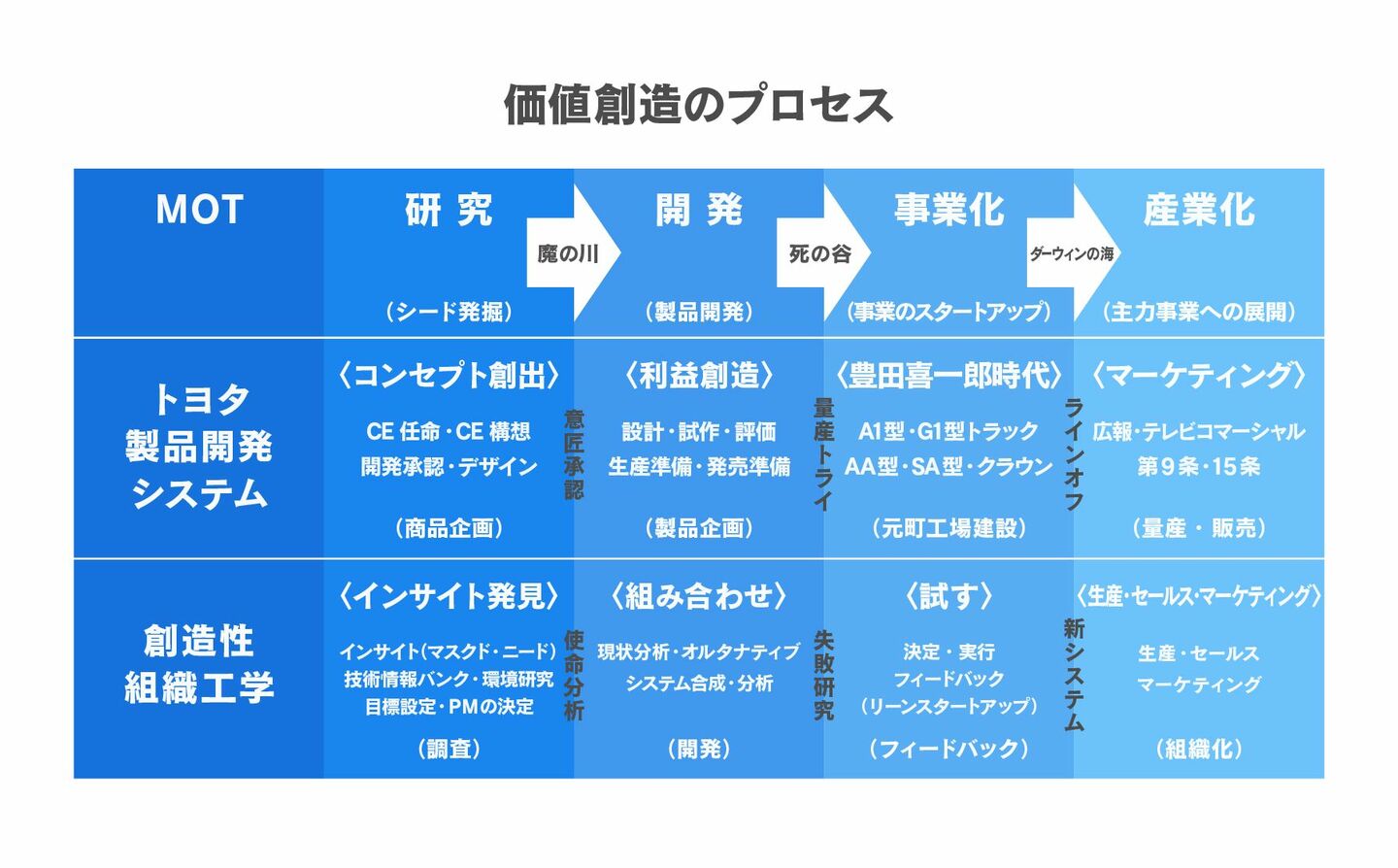

今回は、創造性組織工学(Creative Organized Technology)の視点から、開発フェーズでいかにして斬新なアイデア(オルタナティブ)を生み出すかに焦点を当てる。

創造性組織工学における価値創造は、まず「調査フェーズ」からスタートする。ここでは「インサイト」(現在は表出されていない、隠れているマスクドニード)を探り、それを元に「使命分析」を行う。これは、「トヨタ製品開発システム」における「商品企画フェーズ」に相当する部分である。

次にあるのが、「現状分析」から「失敗研究」までを行う「開発フェーズ」であり、こちらはトヨタ製品開発システムの「製品企画フェーズ」にあたる。

創造性組織工学においては、調査フェーズと開発フェーズは密接に連携しており、特に調査フェーズにおける使命分析が、その後の開発成果に大きな影響を及ぼす。

使命分析の重要性は、具体的な例で考えるとよく分かる。例えば、熱帯魚を飼うための水槽を設計するとしよう。