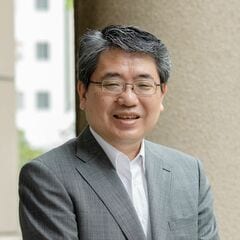

日本の金融業界や省庁がサービスとIT技術を結び付ける取り組みを始めた2015年は、フィンテック元年ともいわれる。それから10年が経過した現在、日本の金融業界はどのような変革を遂げたか。長年、日本銀行で金融システムの構築に関わり、現在は金融論やフィンテックについて教鞭を執る京都大学大学院教授の岩下直行氏が、金融とIT技術を巡る変革の現状と課題、今後の展望について語った。

フィンテックは日本の金融をどう変えたか?

今から10年ほど前の2015年ごろ、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた「フィンテック」という言葉がブームとなりました。フィンテックが金融に革命をもたらすであろうと、新聞や雑誌といったメディアをにぎわしていました。

しかし、当時描かれていた「フィンテック企業が銀行に置き変わり、金融に革命を起こす」といった未来は実現していません。キャッシュレス化が進展したなどの変化はあるものの、給与を銀行振り込みで受け取る、必要な現金をATMで下ろすといった日常がいまだに続いています。

フィンテックで金融が変わったかというと、実はこの10年、あまり変わっていないのではないかと思います。

象徴的な出来事とも言えるのが、2023年10月10日に全銀システムの障害です。十数行の銀行において他行宛て振り込みなどのオンライン処理ができなくなったという、日本中の銀行が震撼(しんかん)した大変な障害です。

全銀システムとは、かれこれ50年以上も日本の金融を支えてきた大黒柱ともいえるシステムです。それまで対顧客の障害が実質的にない、極めて優秀なシステムでした。それなのに障害はなぜ起きたのでしょうか。