総合化学メーカーの旭化成グループが、2019年から3年間にわたり取り組んだ「マーケティング・イノベーションを起点とした新規事業創出活動」では、新規事業の創出と同時に、創出を支えるエコシステムが社内に設けられた。同事業に携わった旭化成顧問の田村敏氏が語った、新規事業創出のエコシステムづくりとイノベーション創出活動の考え方についてお届けする。

マーケット&イノベーションによる新規事業創出活動

事業持株会社である旭化成と7つの事業会社を中核に展開する旭化成グループは、「マテリアル」「住宅」「ヘルスケア」の3領域にわたる幅広い事業を展開しているのが特徴である。

1922年に素材メーカーの旭絹織として創業し、1970年代からは事業の多角化で住宅やヘルスケア領域に進出、2000年代のグローバル化の時代には海外企業の買収などでさらに事業を拡大した。現在は売り上げ規模2兆8000億円、従業員規模5万人の大企業となっている。

そして、旭化成の2019~2021年の中期計画において、新規事業を創出する活動に従事したのが田村氏である。活動名称は「マーケット&イノベーションによる新規事業創出活動(以下、M&Iによる新規事業創出活動)」といい、この名称について田村氏は次のように説明する。

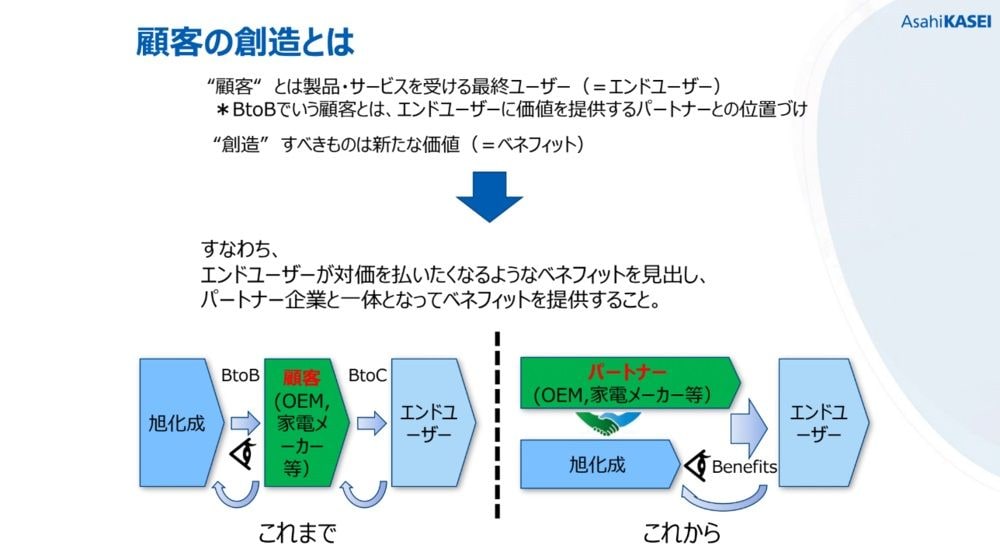

「ピーター・ドラッカーの著書『マネジメント』の内容から名付けました。『顧客の創造』をするには、マーケティングとイノベーションが非常に重要であるということから来ています。旭化成はBtoBのビジネスを主体としているため、顧客といえば何らかの製品やサービスを提供する企業となります。しかし、M&I本部の新規事業では顧客をエンドユーザーと考えることとしました。エンドユーザーこそが価値提供の対象となる顧客で、従来のBtoBの顧客は、協同して社会価値を提供するパートナー。そういった位置付けで活動はスタートしました」。

旭化成グループでは、この新規事業創出活動を効果的に進めるために、同時に新事業創出のためのエコシステムを社内で初めて作り上げた。その取り組みについて、以下田村氏が講演で語った内容の骨子をお届けする。