糸川英夫博士(1967年撮影) 写真提供:共同通信社

糸川英夫博士(1967年撮影) 写真提供:共同通信社

「ものづくり大国」として生産方式に磨きをかけてきた結果、日本が苦手になってしまった「価値の創造」をどう強化していけばよいのか。本連載では、『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』の著者であり、故・糸川英夫博士から直に10年以上学んだ田中猪夫氏が、価値創造の仕組みと実践法について余すところなく解説する。

第6回では、価値創造の起点となる「インサイト」を発見するための発想を紹介する。

超上流からのビジネスプロセスイノベーション

トヨタ自動車のチーフエンジニア(CE)の価値創造の対象は言うまでもなく自動車だ。しかし、糸川英夫博士の創造性組織工学(Creative Organized Technology)の価値創造の対象は、仕事の仕組みやシステム、DXのようなビジネスプロセスイノベーションから新商品などのプロダクトイノベーションまでと幅広い。具体例で見ていこう。

糸川博士の研究所は運転免許の発行管理システム開発のアドホックチーム名を「DLIMAS」(Drivers License Management System)とした。当初、警察庁と糸川博士の研究所では組織風土が大きく違い、メンバー間の意思の疎通がうまく行かず、お互いを批判し合うような状態だった。

しかし、糸川博士の研究所が出した案から警察庁が選んだネーミングDELIMASにより、組織風土の違う2つの組織のメンバー間に連帯感が生まれたという。

DLIMASの狙いは、運転免許の発行管理システムを効果的に導入することだったが、その過程で専門家を交えて、自動車事故の原因分析から自動車教習所のシステム、モータリゼーションの将来像などの研究を行った。

つまり、警察庁の要求をヒアリングし、スコープを絞り込み、要求定義や要件定義を行うのではなく、超上流工程を創造性組織工学の手法でビジネスプロセスイノベーションを行ってから、ITシステムの実装(デジタル化)を行ったのである。

ちなみに、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、デジタル化することが目的となってしまうとうまくいかないという。本来のDXは、ビジネスプロセスを変革してから必要なプロセスをデジタル化する、あるいはデジタル化することでビジネスプロセスを変革しなければ成果にはつながらない。

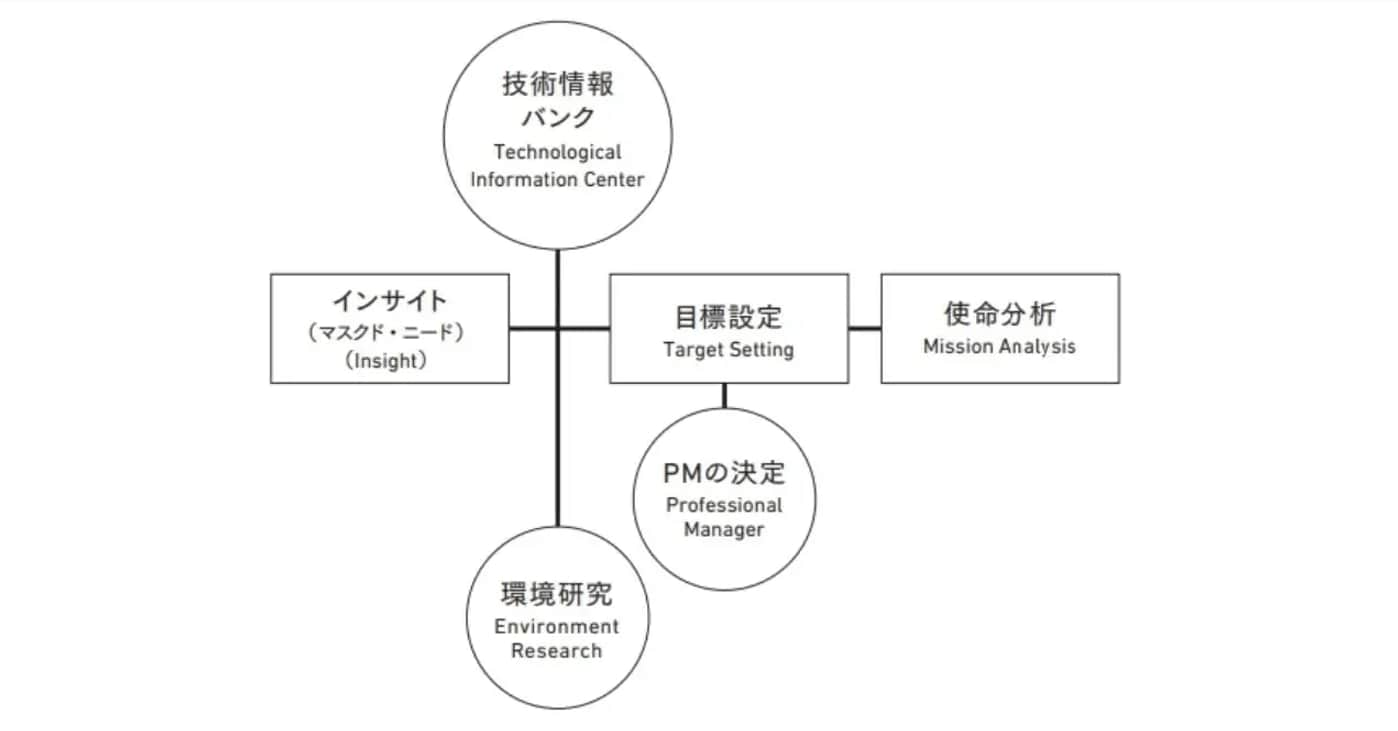

第3回では、現在の仕事の「使命分析」を行うことで成果が全く違ってくることを紹介したが、このような「何をすべきか」という仕事の本質からのアプローチを「超上流工程」という。具体的には第5回で紹介した次の図の「インサイト」「技術情報バンク」「環境研究」「目標設定」「PMの決定」「使命分析」の各フェーズを指す。

(出所)『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』(田中猪夫著、日経BP)

(出所)『国産ロケットの父 糸川英夫のイノベーション』(田中猪夫著、日経BP)拡大画像表示

アドホックチームDLIMASでは、保存型組織のように警察庁と糸川博士の研究所のメンバーに上下関係はない。PM(プロフェッショナルマネージャー)からの情報フローで制御される創造型組織だからこそ、何を達成したいのか(目標設定)、何をすべきか(使命分析)という最も根本的な超上流工程をインサイトに合わせて定義しやすい。

超上流工程はプロジェクトの成否につながる重要な工程だが、ここが曖昧なプロジェクトは価値創造ができないだけでなく、成功なのか失敗なのかが分からないという結末に陥る可能性が極めて高い。

プロダクトイノベーションと商品弾性率

創造性組織工学では、「インサイト」(隠れているマスクドニード)を発見する手段の一つとして、フィンランドの経済学者トルンクヴィスト(Leo Törnqvist)の「商品弾性率」を使う。商品弾性率とは、所得増加率(dm/mはm:現在の所得、dm:所得の伸び)と購買欲求率(dq/qはq:現在持っている数、dq:購買しようとする数)の比で表される。

例えば、20万円の給与が24万円になったとすると所得増加率は「増加額4万円/20万円」で0.2(20%UP)である。給与が20万円の時はスーツを3着持ってたが、給与が増えたのでもう1着買ったとする。この時の購買欲求率は「増えた1着/従来の3着」で0.33(33%UP)である。このケースの商品弾性率は「0.33(購買欲求率)/0.2(所得増加率)」で「1.65」となる。

当たり前のことだが、スーツを3着しかない人が1着増やすのと、10着の人が1着増やすのとでは増えた喜びが違う。給与にしても、20万円の人が4万円アップするのと、100万円の人が4万円アップするのでは増えた喜びが全く違う。

つまり、絶対量ではなく「比」(商品弾性率)が購買動機の重要指数となるのだ。また、プロダクトには所得が少し増えたからすぐに買い足すものと、鍋や包丁のように、所得が大幅に増えてもすぐには買わないものがあるため、それらを分類して考える必要がある。