地方の小規模自治体は、人口減少によって労働力が先細る一方、自治体職員の業務は複雑化、多様化するというギャップに苦しんでいる。その中にあって、職員本意の課題解決と独自のDXへのスタンスで全国から注目を集めるのが、人口3000人強の福島県磐梯町だ。改革の司令塔であるCDO(最高デジタル責任者)を務める菅原直敏氏に、自治体DXの在り方を聞いた。

あえて「上位概念」の再構築から始めた

――多くの自治体が業務負荷の増大に苦しむ中、磐梯町では、コロナ前から職員の働き方を変革する取り組みを進め、成果を挙げています。なぜ成功したのでしょうか。

菅原 直敏/磐梯町 最高デジタル責任者

菅原 直敏/磐梯町 最高デジタル責任者2003年神奈川県大和市議会議員(無所属1期)、2007年神奈川県議会議員(無所属4期)などを経て、2018年一般社団法人Publitech代表理事。2019年より現職。2021年から愛媛県市町DX推進統括責任者も務める。自称「旅人」で、複数の地方自治体のDXアドバイザーとして、各地を旅しながら活動中。

菅原直敏氏(以下・敬称略) 「正しい順序で進めたこと」。これに尽きます。まず、磐梯町がDXに取り組んだ理由と歴史を説明しますと、背景にあるのは人口減少です。磐梯町の人口は2020年に約3400人で、このままいくと今後20年で3000人を切ることが予想されています。この減少に歯止めをかけ、魅力的な町にしていくためには、地域のさまざまな課題を解決することが必要です。

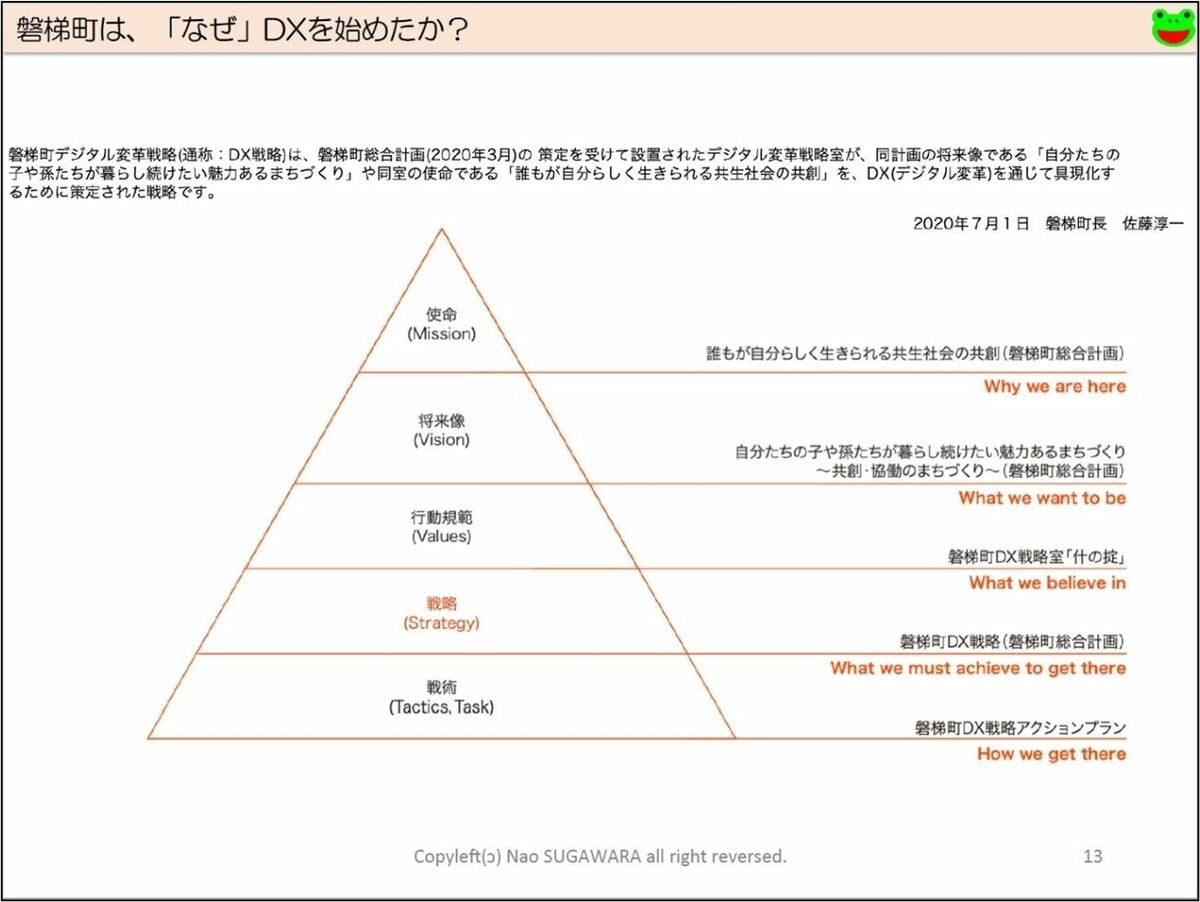

私は2019年に磐梯町のCDOに就任しました。当時、自治体でCDOと名乗ったのは、私が全国で初めてでした。就任後、佐藤淳一町長以下、私たちが最初に取り組んだのは、自治体の最上位計画である「総合計画」の見直しでした。

総合計画の冒頭には、「誰もが自分らしく生きられる共生社会を共創する」というミッションが記載されています。このミッション実現のためには、町が抱えるさまざまな課題を解決しなければいけません。そして、課題解決には今までの仕組みでは無理で、デジタルが必要不可欠な手段になります。つまり「DXは、目的達成のための手段にすぎない」ということを、最初にはっきりと定義したのです。地味ですが、それが本質です。

磐梯町の事例は、特に先進的なことをしているわけではありません。しかし唯一、日本でトップクラスだと思っているのは、町長、副町長、CDO、室長、そしてチームの職員全員が、デジタルは道具だということを声に出し、常に意識しながら業務に当たっていることです。

ですから、あるとき「これは手段と目的が逆になっていないか?」という疑問が出てくれば、メンバーで議論することができます。そしてもちろん、誤りだとわかれば修正します。簡単なようですが、決められたことに異議を唱えるのは、行政にとって非常に難しいことです。しかしそれをやらなければ、改革を進めることはできません。

ツールから入ったDXは、3年で消える

――自治体のDXはコロナ禍で前進したと言われますが、現場の業務効率化についての事例が多いと思います。どうしてでしょうか。

菅原 コロナ禍で導入されたRPA(Robotic Process Automation:ロボットによる業務自動化)やAI-OCR(AI-Optical Character Recognition:AIを用いた光学文字認識)など、現場の困りごとをピンポイントで改善するソリューションは、DXでなくICT化だと思っています。それなのに、これらの導入について、国がDXと称して平時から補助金を出していることは、極めておかしいことです。

メディアもよくないと思います。本来のDXは、非常に抽象的、概念的なのですが、それでは絵にならない。だから、どうしても具体的な絵になるものがほしいので、「ドローンを飛ばさないのですか?」と聞いてきたり、たまたま実証実験で使っている、高齢者向けのスマートスピーカーがあると、それに食いついて写真を撮ったりするわけです。でも、「そこはDXの本質とは違うでしょ」と、私は言いたい。

それと、「磐梯町では町民に何ができていますか?」とよく聞かれます。正直言って、まだあまりできていません。まずは職員が腹落ちしてデジタルを使えなければいけない段階なので、慌てて町民サービスをどうこうしようと考えてはいけないと思っています。その前のステップをしっかり踏まず、拙速に町民に見えるところを動かそうとするのは間違いです。

日本の行政の問題は、まさにここにあります。住民向けの派手さを狙った施策は長続きせず、多くが2、3年後に消えています。その間、職員は余分な業務が増えて疲弊しただけです。従来の補助金の使い方は、この繰り返しでした。しかしもはや、そういうことに時間を使える余力はなくなっています。今こそこの悪循環を断ち切って、本当に職員が前進できる取り組みに向けてリソースを投入しなければいけません。