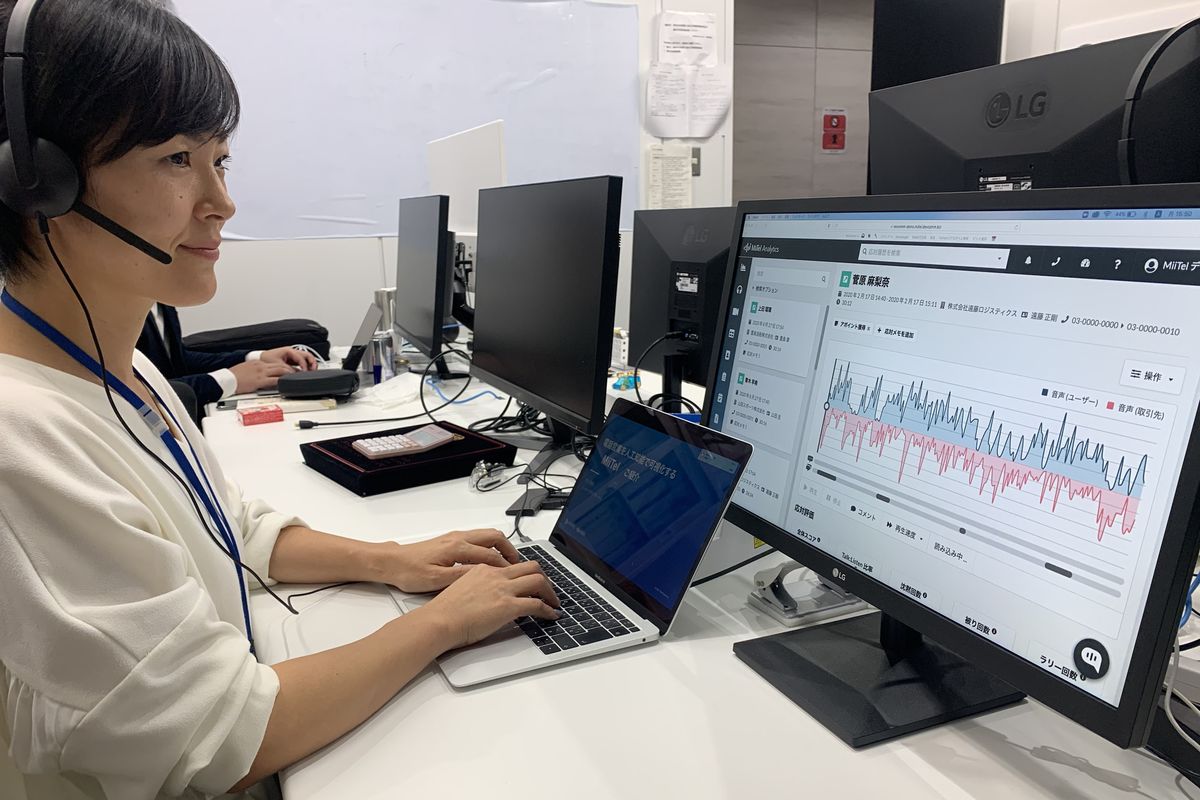

「MiiTel」の利用風景

「MiiTel」の利用風景

日本における「コミュニケーションコスト」と生産性

RevCommのプロダクト第1弾である音声解析AI電話「MiiTel」は、創業者の會田武史が「誰の、どんな課題を、どのように解決するのか」を突き詰めて形にしたプロダクトです。會田が創業前に感じていたのは、日本企業における高いコミュニケーションコストの高さでした。「何を言ったか」ではなく、「誰が言ったか」が優先されることが往々にしてあるため、コミュニケーションの効率が悪くなってしまうということです。

例えば、プロダクト改善プロジェクトがあったとします。現場に一番近い一般社員が製造現場や販売現場の最前線で丁寧にヒアリングを重ね、画期的な改善を提案しました。一方、意思決定をする上司はプロジェクト開始後に離任することが分かり、新しいことにチャレンジしてリスクを取りたくはないと思ったため、その上司の一声でプロダクト改善そのものが中止になってしまったといった話が挙げられます。

この記事をお読みの皆さんの中にも「若い頃、そういうことがあった」と思う方もいるのではないでしょうか。そこに一石を投じることで、日本企業の生産性は飛躍的に高まると信じ、生まれたプロダクトが、音声解析AI電話「MiiTel」です。

私は今回の転職活動にあたり、前回ご紹介したダイバーシティ、インクルージョンといった働き方の側面だけでなく、自らが社会的意義を感じ、日本社会を変える可能性があるプロダクトのマネジメントに関わりたいと考えていました。

これまでは、一堂に集まらなければ効率的に進めることができないと思われていた新人教育やコーチングなども、「MiiTel」のようなサービスによりテレワーク環境で効率的に行うことができるようになったと思います。このようなサービスの普及により、さまざまな働き方を許容し、テレワークでも社員が違和感なく活躍できるようになると感じました。

私自身が非合理的、非生産的なことが苦手ということもあり、「MiiTel」が自社だけでなく、他社の企業活動の合理性、生産性を高めるプロダクトである点に共感しました。また、自分自身が遠隔地からフルリモートでプロダクトマネジメントに携わることには不安があったのですが、「MiiTel」を提供しているRevCommでは、自社プロダクトである「MiiTel」や「MiiTel for Zoom」を活用し、一次情報である録音や録画を全て残して共有するカルチャーが定着しており、判断のために必要であればすぐに一次情報に触れることができるため、転職前に感じていた不安は払拭されました。

顧客の課題解決に貢献するプロダクトに魅力を感じた

音声解析AI電話「MiiTel」は、電話営業・コールセンター対応における「ブラックボックス問題」、すなわち、顧客と担当者が「何を」「どのように」話しているか分からない、確認しきれない、といった課題を解決するために生まれました。顧客と担当者が「何を」「どのように」話しているか分からないことにより、「なぜ」成約、失注したのか、「なぜ」担当者によってパフォーマンスが違うのかが分からない。その結果、科学的でない属人的な営業、属人的な顧客応対になってしまうという問題が起こっています。

音声解析AI電話「MiiTel」では、AIにより顧客と担当者が「何を」「どのように」話しているかを可視化し、営業の「なぜ(Why)」を明らかにすることができます。それにより、高品質で生産性の高い電話営業、顧客応対が実現できるのです。

このブラックボックス問題を解消することにより、担当者のセルフコーチングを後押しし、コミュニケーションの質を向上させることができます。同時にインターネットを活用したIP電話の特性を生かし、テレワークや働きやすい環境も実現します。

その結果、アポイント獲得率、成約率、顧客満足度、契約継続率を向上させ、同時に電話機コスト、通話料金、教育コスト、架電や架電後のCRM(Customer Relationship Management)ツール等への情報入力(アフターコールワーク)の工数を削減することもできます。

これらの特性により、これまでさまざまな業種の累計約1550社に導入され、インサイドセールスやカスタマーサクセスの立ち上げや運用、教育工数やコストの削減による経営課題解決に貢献しています。

転職活動において、大企業での経験を生かしながらも、より小回りの利く組織において、プロダクトそのものが提供する価値の最大化にこだわりたいと考えていた私にとって、このプロダクトは非常に魅力的だと感じました。

プロダクトそのものが、日本の多くの企業においてボトルネックとなっているとも言える、情報格差に端を発する意思決定のスピード感の欠如を乗り越え、日本企業の生産性向上に貢献するのですから。私も入社以降、この基本的なコンセプトに常に立ち戻りながら、提供価値をさらに高める取り組みを行っています。