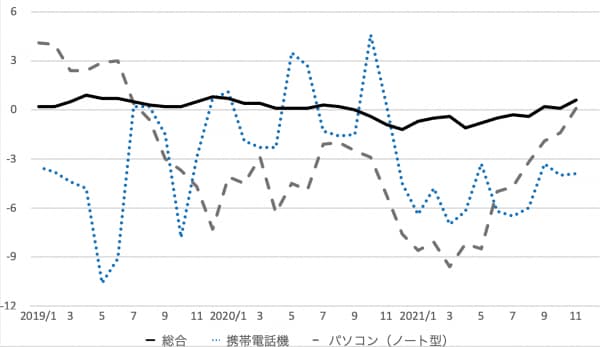

前述の通り、デジタル財は、技術革新を反映した新製品が次々と投入されることが特徴です。例えば、企業側が「パソコンの売れ筋商品は〇万円台」と思えば、毎年その価格帯を狙って新製品が発売されます。

もちろん、その新製品は去年の製品に比べ、機能面では改良が行われているでしょう。このような機能や品質の向上は、「ヘドニック法」などの手法によって定量化され、実質的には価格低下と評価されて取り扱われます。すなわち、「この機能向上は本来価格〇円の上昇に相当するはずだが、実際には昨年と同じ価格で販売されているので、実質的には値下げされている」と考えるわけです。このため物価指数上、技術進歩のスピードの速いデジタル財の価格は下落することが多くなります。

消費者物価指数およびその内訳としての携帯電話、パソコン価格 出所:総務省

消費者物価指数およびその内訳としての携帯電話、パソコン価格 出所:総務省

もちろん、このような品質向上による計算上の価格低下は、消費者側では「値下げ」と実感されにくいものです。消費者とすれば、「同じ価格帯の新製品に買い替えている」という感覚でしょうし、そもそも昔のパソコンでは今のソフトウェアやウェブサイトが十分に動かないため、必要に迫られて買い替えている人々も多いわけです。

デジタル化とインフレ

これらを踏まえると、デジタル化とインフレとの関係について、以下のことを意識しておく必要があるでしょう。

まず、デジタル化に象徴される技術革新は、個別のデジタル財の物価指数上の価格を引き下げる方向に働き得ることは確かですが、だからといって、全体のインフレ率まで安定させられるわけではないということです。これは現在の世界の物価動向が示している通りです。

また、デジタル技術革新がデジタル財の価格を押し下げる方向に働く中にあって、全体としての物価指数が上昇しているのであれば、消費者の「体感」する物価上昇は統計上の物価指数の上昇を上回っている可能性が高いでしょう。現在米国において、米国民の声に押される形で、議会や大統領、中央銀行(FRB)などがインフレ抑制姿勢を強く打ち出していることは、国民の物価上昇への懸念がそれだけ強いことを示しているように思えます。

加えて、デジタル技術革新をインフレ動向の把握にどのように活用できるか、不断の検討を続けていく必要があります。今後、IoTなどデジタル技術の広範な応用を通じて、広範な製品の機能向上が進むでしょうし、インターネットを通じた消費活動もさらに拡大していくでしょう。企業側も、消費者の嗜好や購買の頻度、購買量などに応じたきめ細かな価格設定など、価格戦略をさらに複雑化させていくでしょう。このような中で信頼に足る物価統計を維持しようとすれば、この面でのデジタル技術の一層の活用は不可欠と考えられます。

◎山岡 浩巳(やまおか・ひろみ)

フューチャー株式会社取締役/フューチャー経済・金融研究所長

1986年東京大学法学部卒。1990年カリフォルニア大学バークレー校法律学大学院卒(LL.M)。米国ニューヨーク州弁護士。

国際通貨基金日本理事代理(2007年)、バーゼル銀行監督委員会委員(2012年)、日本銀行金融市場局長(2013年)、同・決済機構局長(2015年)などを経て現職。この間、国際決済銀行・市場委員会委員、同・決済市場インフラ委員会委員、東京都・国際金融都市東京のあり方懇談会委員、同「Society5.0」社会実装モデルのあり方検討会委員などを歴任。主要著書は「国際金融都市・東京」(小池百合子氏らと共著)、「情報技術革新・データ革命と中央銀行デジタル通貨」(柳川範之氏と共著)、「金融の未来」、「デジタル化する世界と金融」(中曽宏氏らと共著)など。

◎本稿は、「ヒューモニー」ウェブサイトに掲載された記事を転載したものです。