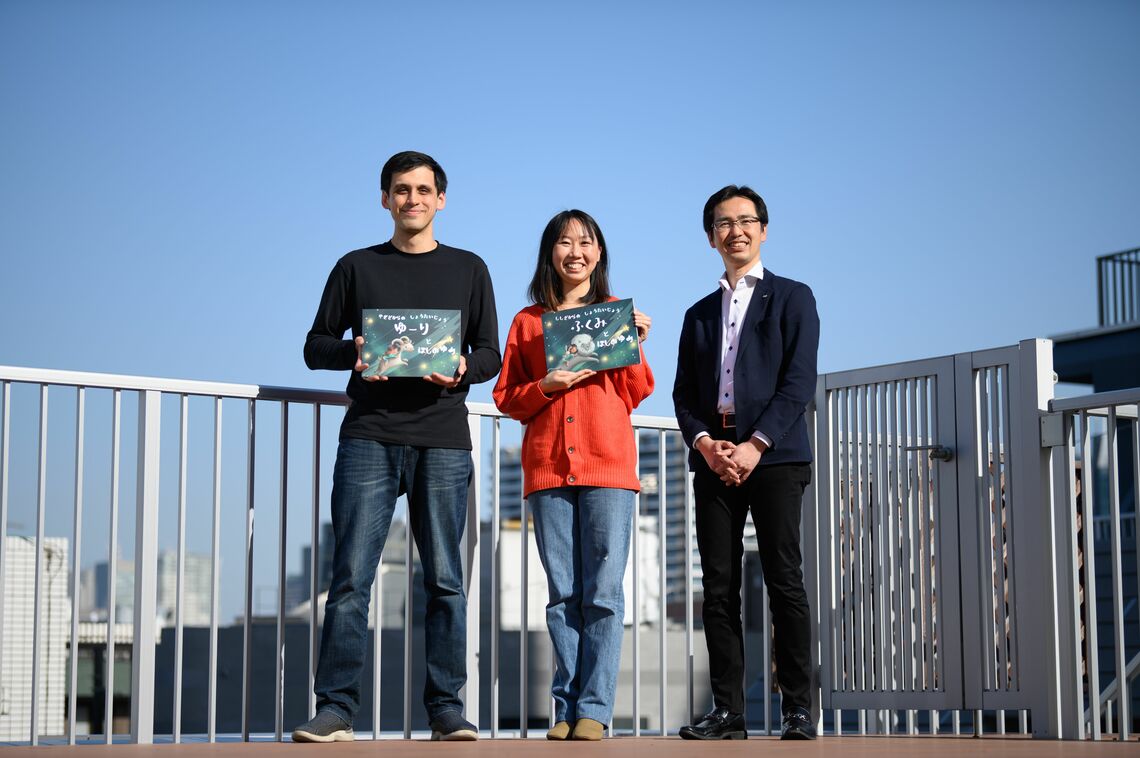

STUDIO BUKIのコズロブ ふくみ氏(左)とコズロブ イゴール氏(右)

STUDIO BUKIのコズロブ ふくみ氏(左)とコズロブ イゴール氏(右)

世界にたった1つの自分だけの物語を届ける――そんな「パーソナライズ絵本」のサービスを提供する「STUDIO BUKI」。発売を開始して3カ月だが、大きな手応えを感じているという。代表のコズロブ ふくみ氏とコズロブ イゴール氏、そして、その印刷から顧客への発送までをサポートするフジプラス 営業本部カスタマーマーケティンググループ部長の江藤直軌氏に、サービス誕生までの取り組みを聞いた。

なぜ今、パーソナライズ絵本なのか?

STUDIO BUKIが手掛けるパーソナライズ絵本は、子ども一人一人が物語の主人公になれる絵本だ。一冊目の絵本『ほしのゆめ』は、星空を巡りながら子どもたちに生きる上で大切なことを伝えていくというストーリーで、子どもの名前だけではなく、写真を入れたり、特別なメッセージを盛り込むことができる。

この、Webサイトからのオーダーメイドで世界に1冊しかない絵本を製作するというビジネスに着手した理由に、ふくみ氏は自身が子育ての中で経験したある感動体験を挙げる。子ども用のコンテンツに触れ合う機会が増えてきた中で出会った海外のパーソナライズ絵本に、これこそが自分が子どもの頃に読みたかった絵本だと感じたという。

ふくみ氏「子どもの頃からずっと絵本が大好きで、『ジャックと豆の木』『エルマーとりゅう』といった有名な絵本など、本当にいろいろな本に触れていました。読むだけではなくて、必ず自分がそのおとぎ話の主人公になって物語をたどっていました。例えば、『ジャックと豆の木』なら、豆をまいたら木が生えて、自分が主人公になってその木を登って人食いの大男をやっつける。でも、成長するに従って、主人公になれるのは特別な子だけで、私はどうやら主人公にはなれないのだと感じ、想像の世界と現実に明確に線引きをした記憶がありました。それが非常に引っ掛かる思い出として残っていた中で、出産をして、息子のコンテンツとして触れたパーソナライズ絵本に、あの頃、私が欲しかったのはこれだったのだと思ったのです」

海外のサービスを通して出会ったパーソナライズ絵本。息子のために買い求めると、実際にその本では息子が主人公になって、息子の物語が展開されている。単に名前が入るだけではないところに大きな可能性を感じたふくみ氏は、夫であるイゴール氏にパーソナライズ絵本をやってみたいという話をした。

中央は息子のユーリ君

中央は息子のユーリ君

実は数年前から、コンテンツやマーケティングの仕事をしていたふくみ氏。ビジネスコンサルタントをしているイゴール氏と2人で何かビジネスをできないかと、ECサイト、メディアなどいろいろなチャレンジをしていたところに技術担当のメンバーが加わり、今までにないプロダクトを手掛けたいと考えていた矢先の出来事だった。そうして、技術とビジネスとコンテンツ&マーケティングという、3人のスキルを合わせたら実現できるという確信のもと、パーソナライズ絵本のプロジェクトがスタートした。

そうはいっても、出版不況は折りに触れ、取り沙汰されるトピックの1つ。今の時代に、本の世界、いわゆる出版業界に飛び込むことに対して懸念はなかったのだろうか。その点、イゴール氏はビジネスとして冷静にリサーチしている。

イゴール氏「出版業界が全体的に縮小傾向にあるというのはある程度分かっていました。ただ、子育ての中の実感として、子どもは絵本に感動するし、気付かないうちに絵本の冊数がどんどん増えていく。全体としては縮小していても、このセグメントとしては縮小する傾向はないのではないかと仮説を立てました。調べてみるとやはりその通りで、今はデジタルやインターネットが中心で子どもたちは物理的なものから離れ始めているけれど、触って、見て、感動するというところは普遍的なものですし、逆にニーズは増えていくと考えました。実際、パーソナライズ絵本、インタラクティブキッズブックという分野は、海外では特にヨーロッパ、アメリカなどでかなり伸びているという印象です」

ここで疑問になるのは、そこまで可能性のあるパーソナライズ絵本がこれまで日本ではやらなかった理由だ。その背景について、イゴール氏は次のように推測する。

1つが、日本の職人的なものづくりの風土というか、感覚的なものが阻害要因になっているのではないかということ。「パーソナライズ〇〇」といったプロダクトを作ろうとする際、大きく分けて、顧客の情報を基にとにかく手作りでカスタマイズするパターンと、自動で処理できる部分を抽出してシステム化し効率的に作っていくパターンが考えられるが、日本の場合、テクノロジーを使わず前者でがんばってしまう。するとコストもかかり、採算が合わない、スケールしないということになってしまう。

もう1つは、絵本だけではなく、キャラクターコンテンツが十分に熟成されていること。アニメや漫画など、世界的に有名なものも数多く存在するが、このように手で描く、手で仕上げることに長けている分、ITを導入し、システムを使ってプロダクトに落とし込むことへの抵抗感があるのではないかという。

日本でも昨今、RPAや自動化が話題にはなっているが、やはり海外ほど進んでいない。このあたりは、日本企業の世界に対して遅れたデジタル化として共通している部分といえるだろう。

感動を"体験"としてどう設計するか

パーソナライズ絵本と言っても、登場人物の名前を変えたり、写真を入れたり、メッセージを入れたりする部分はある程度容易に想像がつくが、それを自動化されたプロセスの中で行い、その人のためだけの物語だと感じさせるのはなかなか難しい。

『ほしのゆめ』では、主人公が自分を導くキャラクターとともに星を巡り、生きる上で大切なことを学んでいく。導き役となるのは誕生日から割り出した星座を象徴するキャラクターで、物語は用意されている。6つの星の中から主人公が訪れる星を3つ選ぶことでストーリーの異なる一つ一つの物語が紡がれる。例えば「友情の星」なら、多様性を重視する、みんなが違っていいというメッセージが描かれ、「勇気の星」であれば勇気の大切さを学ぶというように。そして、星巡りの旅を終えて、最後に戻った部屋から見上げる夜空には、誕生日と出生地、出生時間を基に、過去の衛星データからその場所で見えた星空が描かれる。

また、年齢に応じて文字を少なくしたり、逆に多くして読み物の度合いを大きくするなどの調整もできる。

このように、子どもの名前、誕生日、出生時間、出生地などの属性情報を入力し、訪れる星を選択することで、生まれたときの星空が導いてくれた冒険のお話、という形できれいにストーリーが出来上がる。それぞれにカスタマイズされた物語が子どもの数だけ生まれることになる。

『ほしのゆめ』はSTUDIO BUKIにとって最初の本だったこともあり、2019年12月に企画を開始してから、実際に発売されるまで約1年かかっている。具体的には、1月〜3月で構想を固め、イラストレーションの作業に入ったのは3月末。そこから、4月ごろにはプラットフォームの開発に入っている。どうデータを使うか、どういうストーリーならパーソナライズを効果的に見せられるか、という部分にやはり、かなりの時間をかけた。

入力した情報によってページがカスタマイズされるというこの仕組みでは、実際にはその裏側で400ページ以上が動いているが、イラストの方は全て一から描き起こすわけではなく、ソフトウエアを使っている。そのため、この絵本のイラストレーターの条件はデジタルで描ける人とした。世界中のいろいろなイラストレーターの作品を見て、この絵本ではロシアのイラストレーターに頼んだため、グローバルを意識した絵のタッチが特徴的。STUDIO BUKIでは現状、コンテンツの数、冊数を増やすことに注力していく予定だというが、将来的には海外展開も視野に入れているのだ。

イラストはロシアのイラストレーターにお願いした

イラストはロシアのイラストレーターにお願いした

ふくみ氏「子どもたちにとって、いろいろな絵本があった方がいいなと思っています。いろいろな種類、いろいろなテーマで、選択肢を増やしていきたい。そういう意味でも、弊社としてはいろいろな絵本を作っていくというのがミッションになります。『ほしのゆめ』は物語の絵本ですが、勉強系の絵本だったり、文字を読める子が読むイメージだったり。そうした、いろいろな絵本を届けていきたいと思っています」

STUDIO BUKIでは今年中にあと3冊を出す準備を進めている。また、既存の出版社とのコラボレーションの構想もある。既存のコンテンツをパーソナライズして本を届けたいという。著作権や旧来から続く出版業界の慣習や、さまざまな懸案事項を一つ一つクリアしていかなければならないのは覚悟の上だ。

ただ、出版業界としてもデジタル印刷を使った「本」というプロダクトはまだまだ可能性が残っている部分ではないだろうか。趣味や嗜好が多様化して、多様でよいとそれを受け入れる時代になっているのに、本だけがベストセラーでなければ存在できないというのでは、出版業界として厳しいはずだ。

言ってしまえば、デジタル印刷でWebサイトから自分だけの本が届くのであれば、本の形も今の判型にこだわる必要もない。STUDIO BUKIが届けたいのは、本というものだけではない。その本との出会いによる感動体験なのだから。

実際、ふくみ氏がこだわっているのはパーソナライズできる中身だけではなく、Webサイトで物語をつくり、本になって手元に届く、その瞬間のところまでの体験をいかに良いものにできるかという点だ。

従来の絵本は、書店に行って、実物を触りながら中身を見て、レジで買えばすぐに手に入る。STUDIO BUKIのサービスでは全ページを試し読みができるようにしているが、紙の質感までは分からない。そうした部分をどう伝えるかは苦労しているところだという。サイトにFAQを載せるのはもちろん、読者とインスタグラムなどのSNSでの交流を行っている。

また、「環境に優しい」「無駄を作らない」というのもこだわっている点で、梱包もただ運ぶだけの段ボールではなく、塗り絵として再利用できるようになっている。

ふくみ氏「箱を開けると、クマがこうやって本を持っているんですよ。子どもが塗り絵で遊べるようにわざと線を太くして。本文の用紙もそうですが、フジプラスさんと相談しながら、一つ一つ考えていきました」

江藤氏「私たちはそのアイデアを聞いて、具現化する役割です。こんな感じの図面で作れますよというように」

フジプラス 営業本部カスタマーマーケティンググループ部長の江藤直軌氏

フジプラス 営業本部カスタマーマーケティンググループ部長の江藤直軌氏

イゴール氏「お客さんの反応としては、このクマさんが絵本に負けないぐらい人気なんです。クマの写真を撮ってインスタグラムにアップしてくれたり。やはり、インスタグラムなど写真系のプラットフォームは親和性が高いですね」

ふくみ氏「メッセージをよく頂くのですが、1つ紹介します。お子さんが小学生に上がるけどすごく怖がりで、自分も親として初めての子どもなのでちょっと不安でいたという方が、子どもの成長を星たちがずっと見守っていてくれるというこの絵本のメッセージが自分の気持ちを具現化してくれた、と。そういう、うれしいコメントを頂きました」

『ほしのゆめ』は2020年12月に発売を開始したが、想像以上の反響があったという。一番多いのは、やはり親や親戚が主に誕生日のプレゼントとして購入するケースだ。3900円と一般的な絵本に比べると決して安くはないが、贈る側の気持ちも載せられる特別な一冊と受け止められているのだ。

"多様化の時代だからこそ"のプロダクト

パーソナライズ絵本というサービスの肝は、裏では非常に難しいことをしているにもかかわらず、表向きにはそれをいかに簡単に見せるかというところになる。

入力された情報から必要なページを抽出し1冊の本に作り上げるベースのシステム部分もそうだが、オープンソースで公開されている過去の衛星データから該当の星空を描く、AIを使ってアップロードされた写真をなじませる、などシステムの技術的な部分に限らず、印刷の工程そのものもそうだ。

コアメンバー3人、コンテンツ&マーケティング担当のふくみ氏、ビジネス戦略担当のイゴール氏、技術担当者がいるが、出版のことはまるで分からない状態だった。そこで、海外でパーソナライズ絵本のプラットフォームを手掛ける最大手Wonderblyが使っている印刷機「HP Indigo 10000」(当時、現在はHP Indigo 12000にアップデートしている)を持っている日本の印刷会社を探したという。そして、Web検索で出てきたフジプラスの問い合わせフォームから真正面に問い合わせることになる。

問い合わせを受けて、フジプラスの江藤氏はすぐに返信したそう。

江藤氏「海外でパーソナライズ絵本という市場があることは知っていましたが、そういう絵本を作ってみたいという人が日本にもいるというところが、まず面白かったですね。2020年3月に、こんなことを考えているという形でお声掛けいただいて。次は、6月ぐらいでしたでしょうか。結構具体的にこんな感じになってきたので、一度、打ち合わせしましょうと。そこから、仕様や細かな連携の部分を詰めていきました」

前述の通り、STUDIO BUKIのこだわり部分になるのだが、用紙であったり、梱包の段ボールであったり、といった仕様をつくるところには時間をかけているが、既に書籍の印刷などの経験も豊富だったフジプラスにとっては、印刷以降の工程では特に苦労したことはなかった。

用紙や梱包の段ボールなどSTUDIO BUKIのこだわり部分もフジプラスの力を借りて解決した

用紙や梱包の段ボールなどSTUDIO BUKIのこだわり部分もフジプラスの力を借りて解決した

実際、現在、パーソナライズ絵本は週に1回、出荷をしているが、フジプラス側の体制があってこそ成り立っている。フジプラスでは、デジタル印刷機を使った製造のプロセス、データを受け取ったら印刷して、梱包して出荷という社内の仕組みが出来上がっている。もちろん、個々のニーズを受けて工場とつなぐ営業部門、動かす工場の部門とがバランスよく連携して動いているところが大きい。

デジタル印刷は従来の印刷とは異なり、印刷物を刷って形にすることがゴールではなく、その作ったものがどうユーザーの役に立つのかまで考えることが重要になってくると江藤氏は言う。これは、まさにSTUDIO BUKIが立ち上げたパーソナライズ絵本につながっている。本、印刷、配送サービスといったアナログな要素とデジタルテクノロジーによるパーソナライズ、それらが組み合わさって、これまでの本になかった体験を提供する。デジタルな要素が一人一人にとっての価値をフィジカルな本にプラスする。まさに、フィジカルなものだけでは成り立たない体験だ。

STUDIO BUKIは、次のステップとして何を考えているのだろうか。まず、自分たちのコンテンツをしっかりと作りたいという。その先に、絵が好きな子どもたちや、誰でも出版できるようなプラットフォームを目指したいとイゴール氏。また、ふくみ氏はその先のビジョンとして、子どもたちの自由な想像力をもとにそれが全て叶うような世界を目指したいと生き生きとした目で話していた。