日本製鉄で「社内起業制度」適用第1号となったKAMAMESHI。同社の事業は、代表取締役CEOである小林俊氏の「日本の製造業の復権を目指したい」という想いから生まれた。制度のない中で、何を目指し、どのように事業化に至ったのか。その活動開始から現在を振り返り、検討ステージごとのポイント、新規事業に必要なマインドセット、スキルセットについて語る。

日本の製造業を横断的につなぎ、モノづくりを支える事業を

2023年10月に日本製鉄から初の出向起業というかたちで事業化したKAMAMESHIは、「同じ釜の飯を食う仲間」として製造業を横につなぐ仕組みを構築する企業だ。

企業間で設備部品を売買できるECサイト、WEBで部品在庫を管理できる社内在庫管理システム、設備技術人材による電気品調査や人材教育指導などの設備保全コンサルティングの3つの事業をメインとして、日本の製造業を支援する(下図)。

このKAMAMESHIを立ち上げた背景には、「製造業における中小企業を支え、日本の製造業の復権を目指したい」という、小林俊氏の強い「想い」があった。

「私は日本製鉄で仕事をする中で、素材供給にとどまらず、より広く産業横断的にモノづくりを支え、より大きなバリューを提供したいと考えていました。KAMAMESHIは、デジタル技術の力を活用して製造業を横断的につなぐことで、これを実現する企業です」(小林氏)

ただ、検討が始まった当時、日本製鉄に社内起業制度は存在せず、小林氏も新規事業開発のエキスパートではなかった。そんなところから2年半で事業化を達成した秘訣はどこにあるのか。

いわゆる「飛び地」を目指し、新規事業の種にしようと社内起業制度を設ける企業は多い。この社内起業事例の軌跡を振り返ることで、新規事業に挑む起案者を適切にサポートする企業、社内起業に挑戦する起案者の双方が大きなヒントを得られるはずだ。

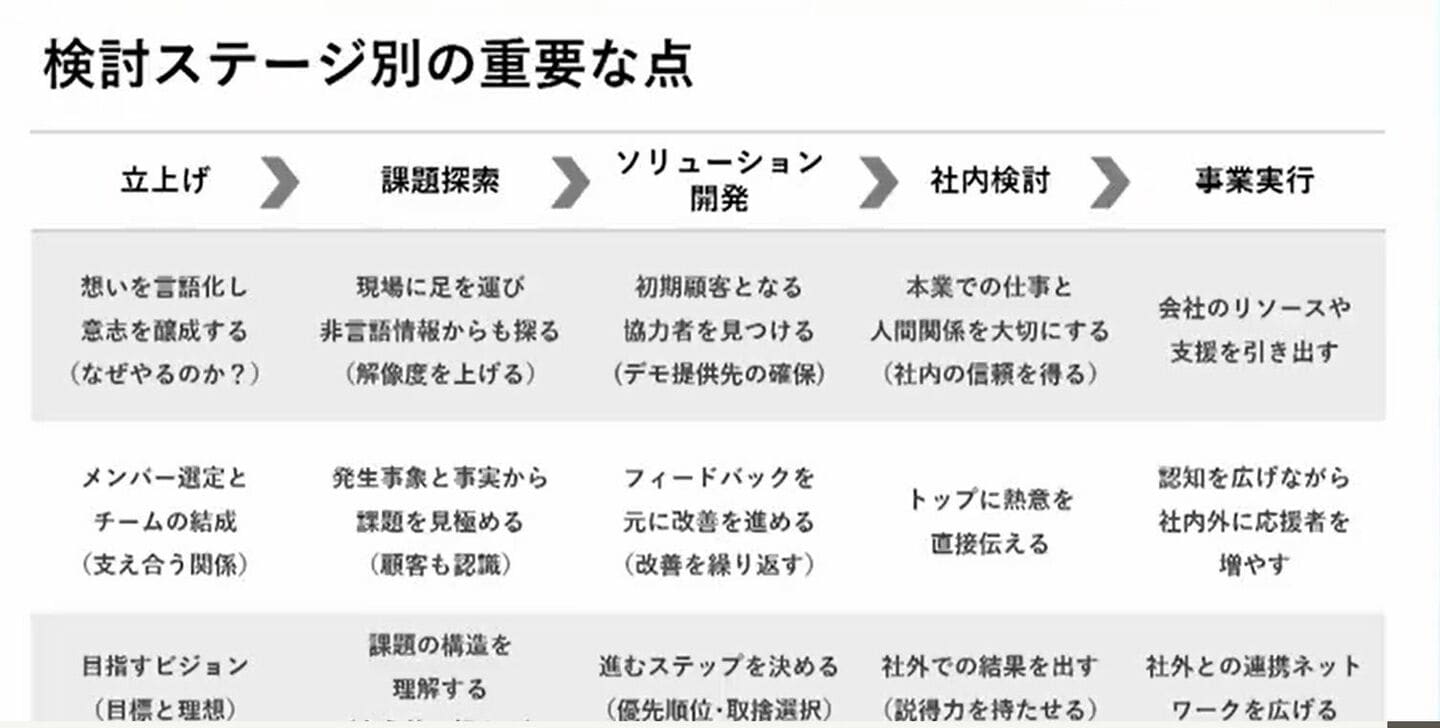

KAMAMESHIの事業化を「立ち上げ」「課題探索」「ソリューション開発」「社内検討」「事業実行」の5つのステージに分け、重要なポイントを解説した小林氏の講演から、その骨子をお届けする。