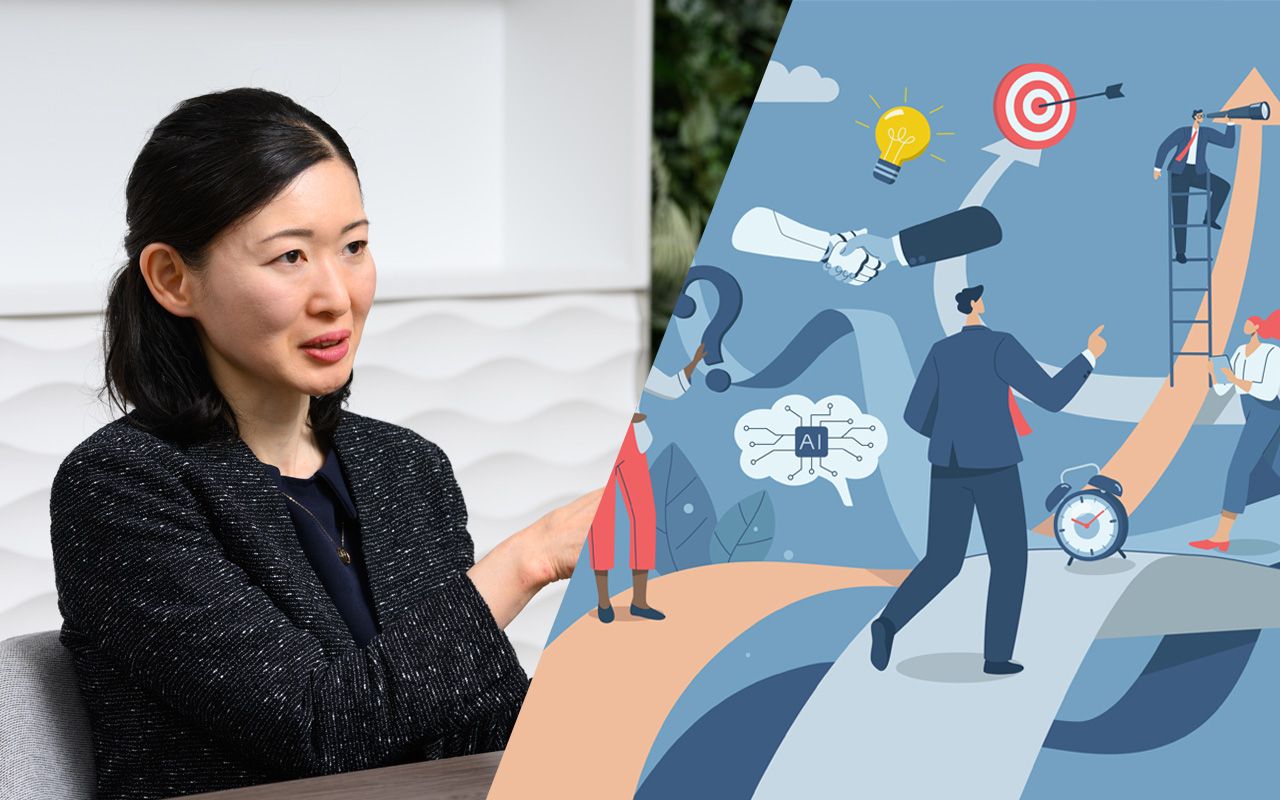

立正大学・経営学部 永野寛子教授(撮影:今祥雄)

立正大学・経営学部 永野寛子教授(撮影:今祥雄)

近年、ビジネス環境は加速度的に変化しており、企業にはその変化に対応するための継続的な変革が求められている。そんな中で注目を集めているのが、企業の競争優位の源泉を追求する経営戦略論の領域を中心に研究されている「ダイナミック・ケイパビリティ(動的能力)」という新たな能力概念だ。ダイナミック・ケイパビリティがなぜ現代企業において重要視されるのか。経営学説史や経営戦略論を専門とする立正大学経営学部の永野寛子教授に話を聞いた。

ダイナミック・ケイパビリティとは

――ダイナミック・ケイパビリティとは何を指すのでしょうか。

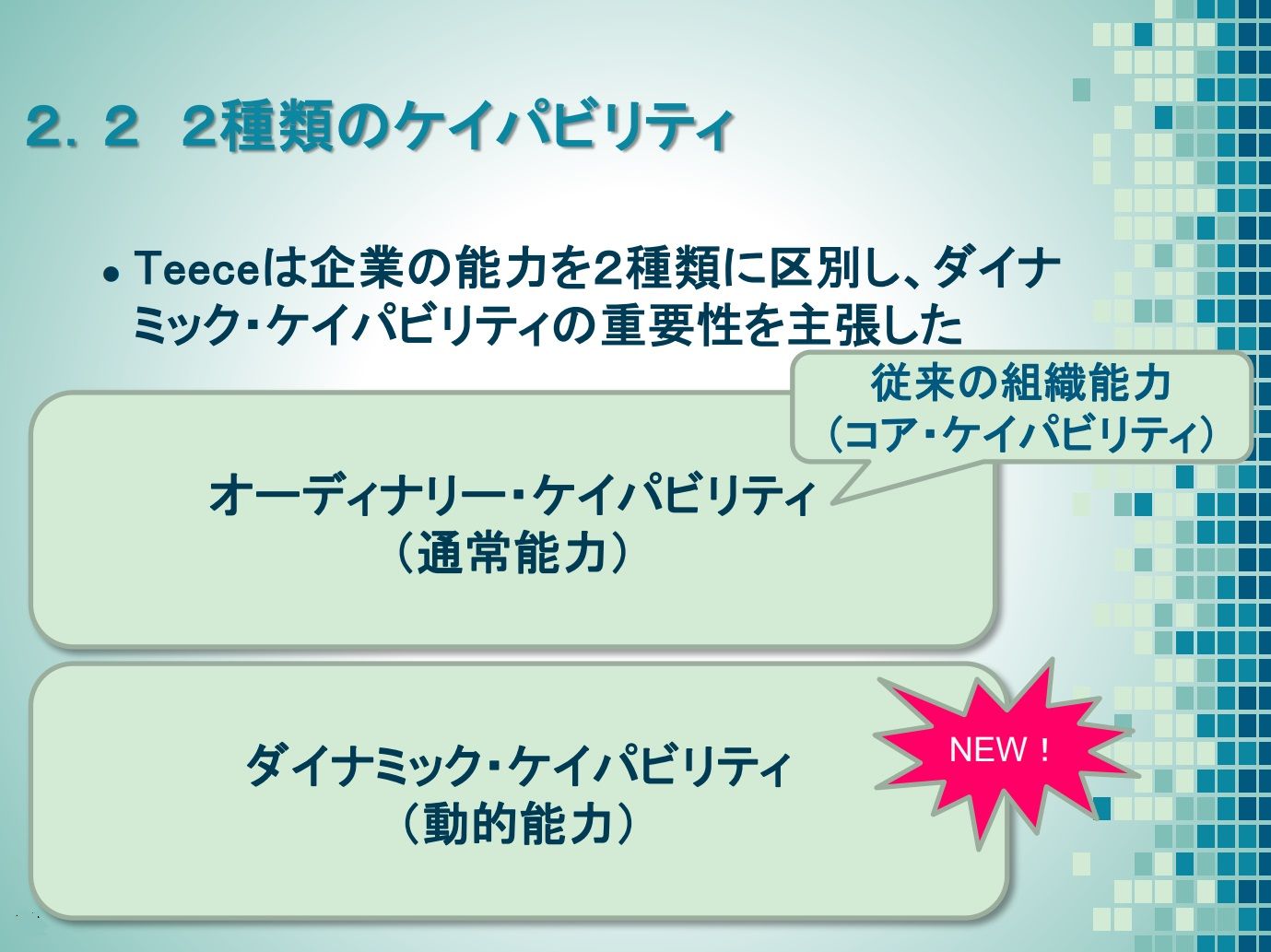

永野寛子氏(以下、敬称略) ダイナミック・ケイパビリティとは、急速に変化するビジネス環境において、内部および外部の資源や能力を統合・構築・再構成するためのメタレベルの能力のことを指します。

従来、着目されていたオーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)は、特定のビジネス・パラダイムにおいて効率化を行うことで利潤最大化する能力を指します。一方、ダイナミック・ケイパビリティは、環境変化に対応してビジネス・パラダイムそのものを変革することで企業が生き残るための能力といえるでしょう。

具体例として富士フイルムが挙げられます。フィルム産業の先行きが不透明になる中、富士フイルムは既存事業で培ってきたナノテクノロジーを生かして、化粧品をはじめとした新たな事業を展開しました。その過程の中で自社内にとどまらず、企業間で連携しながら新たなビジネス・パラダイムを作り上げたことがダイナミック・ケイパビリティに基づく変革といえるでしょう。

このように著しい環境変化の渦中において、自身のビジネス・パラダイムが環境から乖離していることを認識して変革する能力がダイナミック・ケイパビリティなのです。