近年、AI、IoT等のデジタル技術革新による「第4次産業革命」が世界的に進展し、日本の製造業の間で「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の推進が課題となっている。

その本質は、デジタル技術を取り入れた独自の「イノベーション」を実現し、企業としての経営・事業を変革することにある。一方、業界・企業によってそのスピードは差が出始めており、背景には「組織の壁」が存在することも多い。

そうした中、企業経営の現場では、「思い」を持った次世代が、独自の「イノベーション」の実現を目指して立ち上がるケースが出てきている。このシリーズでは、次世代のエネルギーを生かした企業変革のアプローチについて取り上げる。

第1弾となる本コラムでは、DXの現状と変革の進め方についてお話しする。

「イノベーション」の現場に立つ

「イノベーション」には60以上の定義が存在すると言われている。そのため、まずは自らにとって意味のある定義をすることが議論の出発点となる。

ここではひとまず「イノベーションをいかに興すか」という観点から、「人々の感動を実現する製品(もの)、サービス(機能)、システム(仕組み)を創出すること」(※1)と定義して話を進める。原点にあるのは20世紀前半の経済学者、シュンペーターの『経済発展の理論』(原著1912年)にあるように、経済における「内発的かつ非連続的な変化」を生み出す「新結合」の実現である。

※1「感動」というキーワードは、伊丹敬之著『イノベーションを興す』(2009年)を参考にした。

かつては、ポータブルオーディオプレーヤー、コンパクトディスク(CD)をはじめ、画期的な製品をスピーディーに開発する日本企業が世界的に注目を集めた。日本の製造業の国際競争力を支える生産プロセスの実力も評価され、「トヨタ生産方式」が日本型経営システムとして発信された。これらの背景には、各専門分野での着実かつ地道な技術・ノウハウ開発がある。

その後、「失われた20年」のリストラクチャリングの時代を経て、リーマンショック後の景気回復局面も経験したが、その間も少子高齢化と産業の成熟化は進み続けた。投資は手堅く、控えめとなり、企業としての「遊び」も減った。ある経営者は、社内には「管理者」ばかりが目立ち、自ら事を起こす「企業家」が少なくなったと指摘する。

現在、AI、IoT等のデジタル技術革新による「第4次産業革命」が世界的に進展しつつある。Google、Amazon、Facebook、Apple(GAFA)をはじめとする米国発のIT企業、ファクトリーオートメーションで先行する欧州企業が存在感を示す中、従来の枠を超えたビジネスが各国・地域で続々と生まれている。

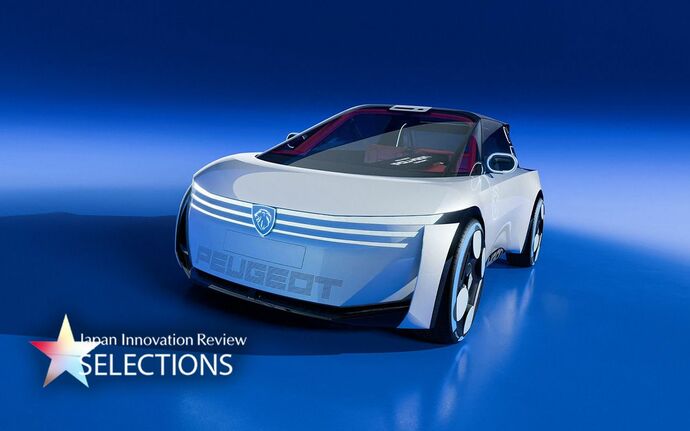

自動車産業で言えば、「電動化」「自動運転」「コネクティッド」「シェアリング」などの技術革新と先進国市場のモビリティビジネス化が進んでいる。新興国市場の拡大、COVID-19により顕在化したサプライチェーン寸断リスク、製品機能の追求からサステナビリティといった新たな要請への対応も求められ、「100年に1度の大改革」と呼ばれる時代を迎えている。

素材産業では、これまで日本企業は、その開発力ときめ細やかなサービスで、電子材料、建築材料、医薬・農薬材料などで利用される多品種少量の特殊材料分野でシェアを確保してきた。対して、欧米大手企業はデジタル技術を駆使して材料開発のリードタイムを短縮し、顧客ニーズに合わせたカスタマイズ能力を強化しつつある。

こうした環境変化を前に、日本企業の間でも変革のスピードに差が生じつつある。

既存ビジネスによる成長に限界を感じ、モノ売りから脱却し、顧客の現場改善にも寄与するサービスを開発するなど、新たなビジネスを着実に仕掛けている企業もあれば、「内向き」「縦割り」「セクショナリズム」といった「組織の壁」に阻まれている企業も少なくない。

ある企業の技術部門の少壮幹部は、次のように語る。

「われわれの課題は、デジタル技術が急速に発展する中で、独自の『イノベーション』を、着実にかつスピード感を持って実現することである。そのために有志でプロジェクトを立ち上げた」

「われわれも変わろうとしているが、環境変化のスピードが明らかにそれを上回っている」

実際の企業活動の現場では以下のような悩みが見られる。

①既存事業の変革や新規事業の開発が「手探り」となり、「単発の小さな活動」で終わりがち。

②各部門がそれぞれ努力しているが、バラバラな活動で実態が見えづらく、変革の実感がない。

③先行きが見通しづらく、トップ主導の決断に難しさが増す一方、ミドル層も忙殺されている。