Konektus Photo / Shutterstock.com

Konektus Photo / Shutterstock.com

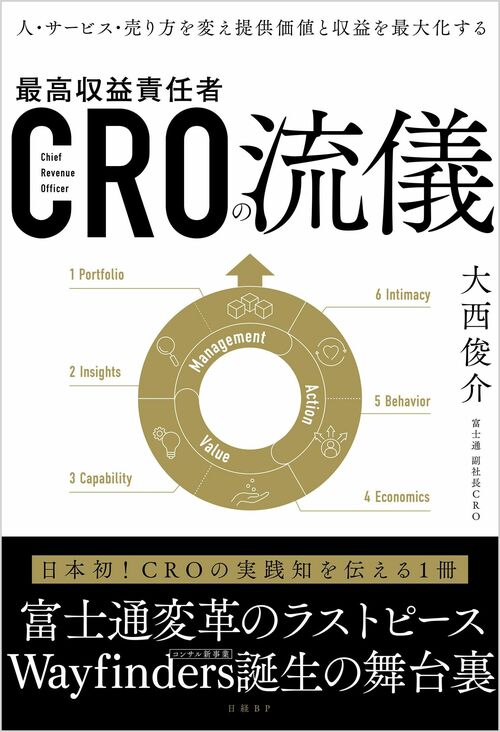

プロダクト企業からDX企業へ転換すべく、全社変革プロジェクトに取り組む富士通。JTC(Japanese Traditional Company:日本の伝統的企業)である同社は、いかに時代の変化を成長の機会と捉え、生まれ変わろうとしているのか。本稿では、『CROの流儀 人・サービス・売り方を変え 提供価値と収益を最大化する』(大西俊介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。CRO(最高収益責任者)が企業変革で果たすべき役割と、その舞台裏に迫る。

巨大組織ほど生じがちな経営と現場の「認識のズレ」。その解消を図り、データドリブン経営へと移行するために必要なものとは?

データドリブン経営の鍵となるコミュニケーションの質

『CROの流儀』(日経BP)

『CROの流儀』(日経BP)

富士通のような大きな組織では、現場の事業部レベルから最上位のCFO(最高財務責任者)のレベルまでいくつかの階層で情報が上がっていきます。その過程でその内容が欠落していくのも常態化していました。

エクセルやマニュアルでやっているから、CFOのところにいく時点では、現場の状況と大きなズレが生じてしまう。改善するには現場に降りて実態を理解し、「我慢比べの文化」を解きほぐす必要があるのです。上下に号令をかけるだけでは効果がありません。上が現場に降りていく必要があるのです。「一緒に階段を下りましょう」とCFOに声を掛けたら「私も前から降りたいと思っていた」と言ってくれました。

そこでデータ・アナリティクス・センターの分析に基づき、アラートが点滅しそうなポイントを洗い出して徹底的にレビューを重ねる運用を始めました。CFOとの間で重要案件については毎月パイプラインから見込みの数字を追いかけていくようにしています。当初は四半期に1度のつもりでしたが、CFOの提案で毎月チェックする運用に改めました。

目標に対して、現場はここまでできますと言っているけれど、そもそもこれができるのかという議論からのスタートです。「パイプラインが入っていると言っているけれど、本当なのか」「そもそもパイプラインは全部入っているのか」といったところから確認していきました。

こうした対話を重ねてパイプラインも充実してくると現場のマネジメント側も「これはこうで、こうやっているからこうなる」と説明できるようになってきました。そうすると「ここまでできるけど、ここまでは難しいかもしれない」といった議論が正直にできるようになってきたのです。これは大きな変化でした。