出所:共同通信イメージズ

出所:共同通信イメージズ

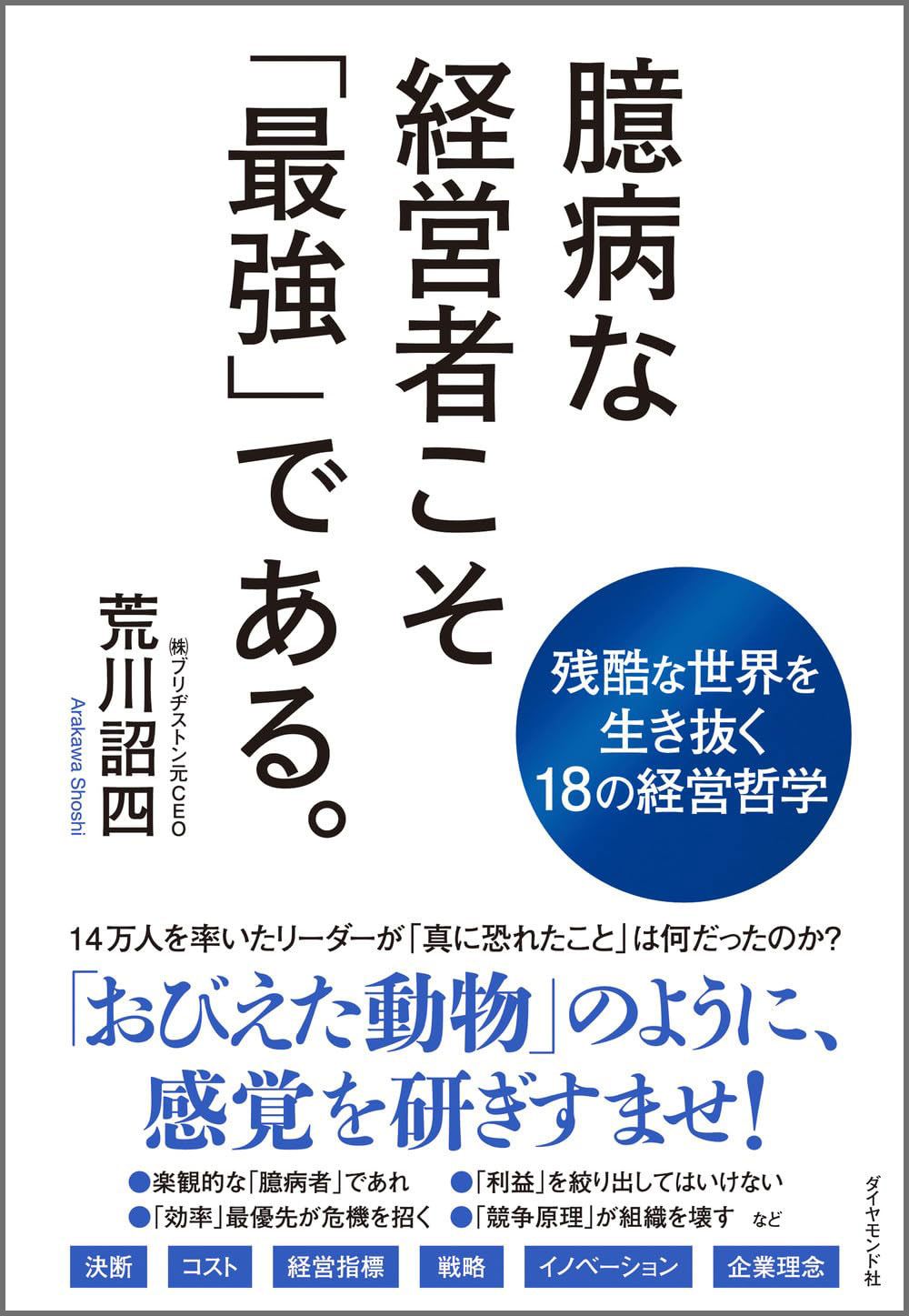

1988年に米国第2位のタイヤメーカー、ファイアストンを買収し、世界シェアトップ3の一角に加わったブリヂストン。同社が一気に世界のメジャー企業に成長した背景には、どのような経営哲学があったのか──。ブリヂストン元CEOの荒川詔四氏は「経営者にとって、臆病さは最大の武器になる」と語る。2024年9月に『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)を出版した同氏に、熾烈(しれつ)な競争を生き抜くための「原理原則」を徹底した経営哲学や、訴訟リスクを負ってまで「ROA6%」という高いハードルを掲げた中期経営計画の狙いを聞いた。(前編/全2回)

徹底的に追い込まれた末に痛感した「原理原則の大切さ」

──著書『臆病な経営者こそ「最強」である。』では、危険な世界をサバイブする上で「臆病さは武器」として、経営意思決定のさまざまな「原理原則」について解説しています。どのような経験を通じて、こうした経営哲学が形成されたのでしょうか。

荒川詔四氏(以下敬称略) この考え方はブリヂストンに入社以来、さまざまな仕事を経験する中で、徐々に積み重なっていったものです。

私は元来、決して図太い神経の持ち主ではありません。むしろ引っ込み思案で弱々しい、臆病な性格だったと思います。それでも、原理原則に則ることが最良のアプローチと学んだことで、自信を持ってさまざまな経営の意思決定を下すことができたと考えています。

振り返ると、入社2年目で立ち上げ真っただ中のタイ・ブリヂストンの工場に配属された際、早々に大きな問題に直面したことは、原理原則に立ち返ることの重要性を学ぶ機会となりました。

当時、タイ人従業員による在庫管理が混乱していたため、正常化を図るべく従業員に強い姿勢で改善を要求しました。その際、現場から猛反発を食らってしまったのです。正常化どころか、職場が機能不全寸前まで追い込まれる事態となりました。

困り果てた私は上司に泣きつきましたが突き放され、日本に逃げ帰ることもできず、腹をくくって考え続けた末にたどり着いたのが原理原則に立ち返ることです。まずは「現物・現場・現実」が重要だと考え、率先して身体を動かし汗をかきながら、解決の糸口を見つけようと考えました。