コカ・コーラ ボトラーズジャパン執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長の東由紀氏(撮影:川口紘)

コカ・コーラ ボトラーズジャパン執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長の東由紀氏(撮影:川口紘)

「コカ・コーラ」「い・ろ・は・す」「綾鷹」「檸檬堂」といったコカ・コーラ社製品の製造、物流、販売、回収、リサイクルなどを行うコカ・コーラ ボトラーズジャパン。世界で225以上あるコカ・コーラ ボトラー社の中でも有数の売り上げを誇る「内資系」企業だ。そんな同社は、2018年度に最終赤字を記録して以来、ミッション、ビジョン、バリューを刷新するとともに、「(企業の)変革を導く次世代リーダーの育成」に資する人財戦略を採用している。中でも象徴的なのが、変革リーダー育成のために開始した「コカ・コーラ ユニバーシティ ジャパン」(CCUJ)という研修制度だ。先端的な研修制度として人事関係者から注目されているこの取り組みの狙いと効果について、発起人の執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長、東由紀氏に話を聞いた。

重視する「経験学習プロセス」

――独自の研修制度「CCUJ」が人事業界で注目を集めています。なぜ、CCUJを始めたのでしょうか。

東 由紀/コカ・コーラ ボトラーズジャパン 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長

東 由紀/コカ・コーラ ボトラーズジャパン 執行役員 最高人事責任者 兼 人事・総務本部長Bloomberg L.P.で営業を担当後、プロジェクトマネジメントに従事。リーマン・ブラザーズ証券会社 リサーチ・マーケティング担当を経て、野村證券へ移籍。グローバル・リサーチ部門を経て、社内公募制度で人事へ異動。グローバル部門の人財開発、評価昇格制度、ダイバーシティ&インクルーションを統括。アクセンチュア株式会社で、人財開発とLGBT施策アドバイザーを担当。コカ・コーラ ボトラーズジャパン 人財開発部長として人財育成と採用、評価制度を担当。その後、社長補佐を経て、2023年4月より人事・総務本部 ピープル・エクスペリエンス&リレーション統括部長。9月より現職。著書:『法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド』法研 藤田直介、東由紀(2019)、『LGBTをめぐる法と社会』日本加除出版 谷口洋幸他(2019)

-----

尊敬する人物:八木洋介氏(people first代表)

おすすめの書籍:『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』(東洋経済新報社)

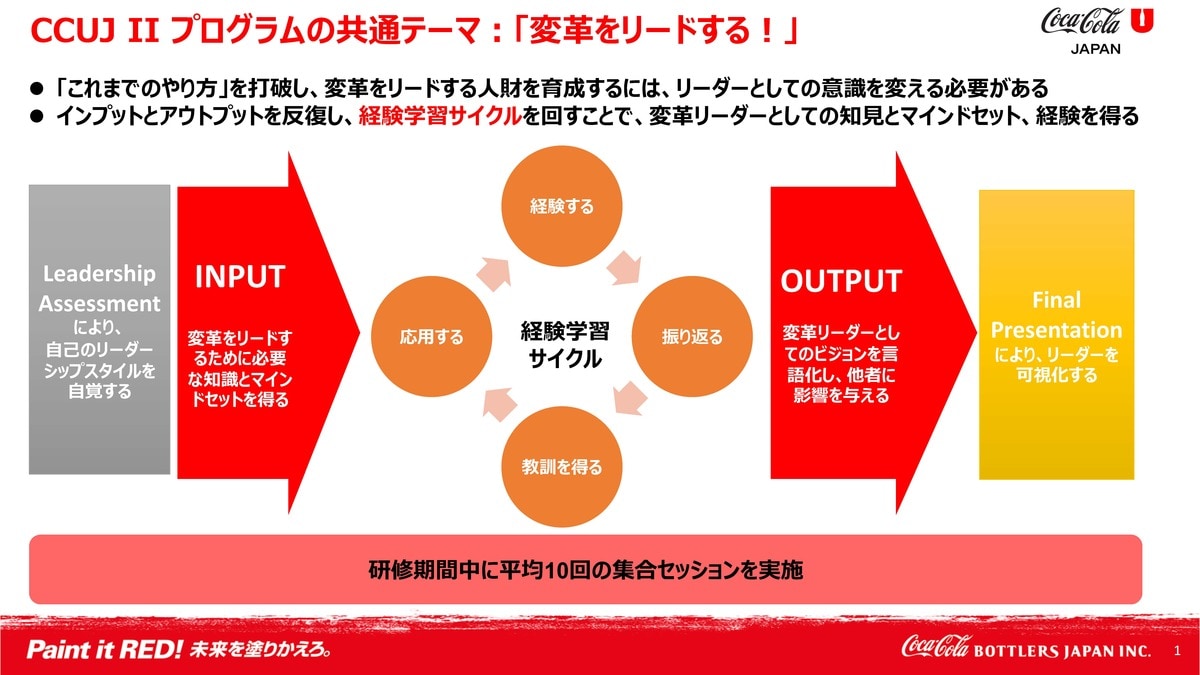

東由紀氏(以下、敬称略) CCUJは「変革リーダー」を育てるためにデザインした研修制度です。さまざまな部署・役職(部門長・所属長・一般職)から毎年20~40人程度選定し、約10カ月にわたって平均10回の集合セッションを行うことで、各層に「変革リーダー」を育成することを目的としています。

2020年に開始したCCUJに参加する管理職に向けてリーダーシップスタイルに関する調査を行いました。すると、コカ・コーラ ボトラーズジャパンは製造業ということもあり、これまでの管理職は自らの権限をもとに人や仕事を管理する「権限依存型リーダー」や自らが結果を残すことで部下に模範を示す「プレイングマネージャー志向リーダー」が多かったことが判明しました。

これらの形のリーダーシップが悪い、ということはないのですが、事業環境が大きく変化し、社員に求められるスキルは大きく変化しつつありました。

従来求められていたのは、製造業として決められた手順に沿って、ルールを遵守したモノづくりができるリーダーでした。煎じつめると、「失敗は許されない」と考えている管理職が多く、自分が新たな取り組みを行うことができない、という課題があったのです。

ただ、現在は消費者の趣向も多様になってきたほか、買い物のタッチポイントも増え、物流体制も大きく変化してきています。そうした中では、「営業」「製造物流」「管理」とそれぞれの部門に閉じこもって、「正確に仕事をこなす」だけでは急速に変化する事業環境に対応できません。それよりも自らがイニシアティブを持ちながら、組織の壁を越えてさまざまな利害関係を持つ他者と協業する「変革志向」のリーダーを育てていかなければならない、と考えたのです。こうしたリーダーを育てるための、中長期的な研修制度としてCCUJを立ち上げました。

――具体的に、CCUJではどのような研修を行うのでしょうか。

東 従来の人事が主導して行う研修では座学が中心で、答えのない課題に自ら考え、他部署の人と議論するという組織変革に必要な学びができないという課題がありました。また、営業部員に対しては「セールスの研修」、製造部門の人間には「品質管理の方法」といったように、細分化したスキル向上のための研修が多かったのです。

一方、CCUJの根本のコンセプトは、「変革リーダー」を育成するところにあります。要はスキルの向上だけでなく、マインドセットの変革を主眼に置いているのです。そのため、研修では「経験学習サイクル」というプロセスを重要視しています。経験する→振り返る→教訓を得る→応用する、という一連の動作を繰り返すことで「学んで終わり」ではなく、普段の仕事で応用できる新たな考え方を自らのものにすることを大事にしています。例えば、課題図書の読書や外部講師による研修後、その感想を発表するだけでなく、重要なポイントを普段の仕事で活かし、失敗を含めた教訓を研修の場で共有することで内省し、またトライする、という様に終わりのない学習のサイクルを構築しているのです。

結果として、CCUJを卒業したメンバーは、「変革志向リーダー」の割合が19.8%から31.9%に、支援と育成志向リーダーが15.3%から26.1%にまで上昇しました。対する権限依存型・プレイングマネージャー志向リーダーの割合は低下しているなど、一定の成果を残せています。

CCUJの研修に選出されるメンバーは普段から重要な仕事を任されていることが多く、最初は「忙しいのに研修に参加できるのか」と不安になっている人もいましたが、「普段の業務から少し離れて、新しいことを学習する機会をくれてよかった」「他部署で変革をリードしているキーパーソンとの人脈を構築できた」と研修後は皆さんおっしゃいます。