小和瀬浩之 執行役 情報通信統括部長

小和瀬浩之 執行役 情報通信統括部長

事業部や研究開発部門が以前からやっていたことがDXだった

1912年にポンプメーカーとして創業して以来、風水力事業、環境プラント事業、精密・電子事業などの分野で先端技術の発展に貢献してきた荏原製作所。2021年には経済産業省から「DX認定事業者」に認定され、グローバル一体の経営体制に向けたIT環境の変革を推進中だ。高度専門人材のキャリア入社者として、同社初の役員登用となった小和瀬浩之氏。DXの豊富な知見を持つ小和瀬氏に、荏原製作所におけるDXの取り組みを聞いた。

――ご経歴を教えてください。

小和瀬 大学を卒業して花王株式会社に入社後、27年ほどIT畑を歩み、情報システム部門の統括を担当しました。グローバルビジネスシンクロナイゼーション部長のときにSAPを導入し、グローバルな業務標準化を達成することができました。他社から話を聞かせてほしいという依頼がくるようになり、年間15~20社にご説明をする機会もありました。「業務標準化ができない」「経営・業務の効果が出ない」といったお話を聞くうちに、心底感じたのは“日本の製造業は大丈夫だろうか”ということでした。

そんな中、当時、株式会社LIXIL社長の藤森義明氏とお会いする機会があり、私と同じ思いを抱いていらして、なおかつITについてお困りでした。そのご縁でLIXILに入社し、CIOとしてシステム統合を含めて50ぐらいのプロジェクトを立ち上げました。同じように荏原製作所の経営陣も、ITでグローバルなマネジメント経営改革をしたいとの強い思いがあり、高度専門人材を採用して一気に経営改革を図ろうとしており、2018年12月に荏原製作所に入社しました。現在は執行役 情報通信統括部長という役割を担っています。

――荏原製作所社がDXに取り組むことになったきっかけは?

小和瀬 荏原は、2020年に中期経営計画「E-Plan2022」を発表しました。その中に「DXを活用してグローバル一体運営を施行する」という項目があります。その実現に向けて進めているのが、私がプロジェクトリーダーを務める「全社ERPプロジェクト」です。これは、部門ごとに異なる業務システムやプロセスをERPの導入によってグローバルで業務標準化し、高度化するのが狙いです。現在、国内の荏原グループ会社での展開が開始され、2025年12月までに、海外グループ会社を含めた荏原グループ全ての会社で本格稼働する予定です。

――では、荏原製作所社に入社され、中期経営計画、長期ビジョンが発表された2020年ごろから、DXへの取り組みが本格化したということでしょうか。

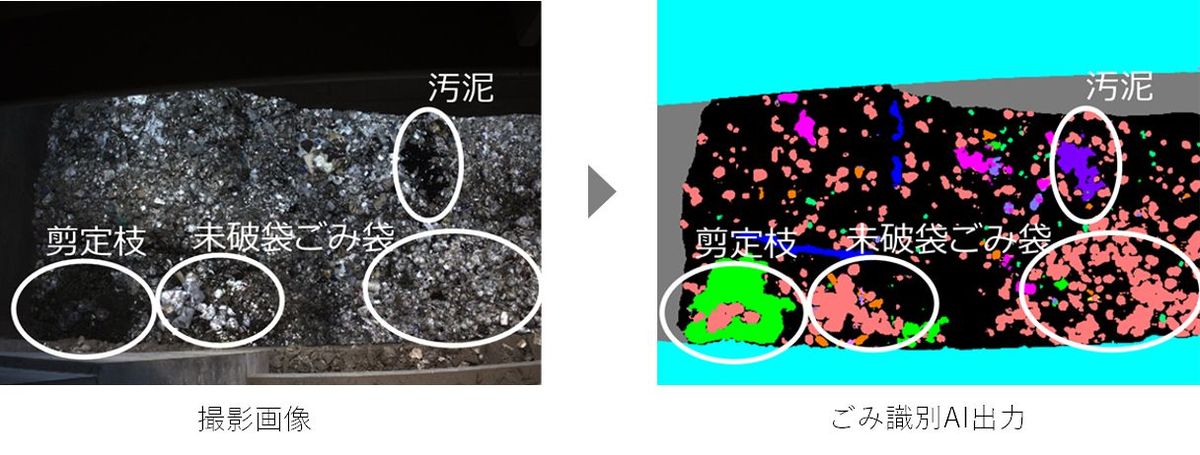

小和瀬 そうですね。ただ、データとデジタル技術を駆使して製品やサービス、ビジネスモデルをグローバルに変革する活動というのは、荏原では以前から行っていました。例えば、2019年に運用を開始したごみ識別AI搭載の自動クレーンシステムです。環境プラント事業では、ごみ焼却施設整備運営事業の受注も行っています。こうした施設では、焼却効率を一定にするためにごみを撹拌する必要があります。従来は運転員が自身の目でごみを確認し、適時クレーンの操作を行っていましたが、AI の画像解析とディープランニングの技術を使って自動運転が可能になりました。これによって9割ほどの自動化が可能になり、人員の最適化につながりました。

ごみ識別AI搭載の自動クレーンシステム

ごみ識別AI搭載の自動クレーンシステム拡大画像表示

このように、DXというのは事業戦略そのものと考えています。だからこそ、事業部主導で進めることが一番大事だと思っています。それに対して、私たちのようなテクノロジーやITを司る部門は要素技術の標準化に努めます。要素技術というのは、AIクレーンで説明すると画像処理技術やディープランニングの技術を指します。また、われわれのグループ会社のエリオット社の3Dパラメトリック自動設計を例に挙げると、3DCADやPLM(プロダクトライフマネジメント)ツールの統一が必要になってきます。荏原はDXという言葉が言われる前から、事業部や研究開発部門が積極的にデジタルを使って製品やサービスモデル、仕事のやり方そのものを変革してきました。

――自然とDXを行っていたということですね。

小和瀬 現場の人間にも、「ここを変えたい」「こういうところを製品に組み込みたい」といった課題が出てきます。それを解決するために、たまたまデジタル技術を使ったというだけだと思います。今、荏原ではxR技術を応用した新規ビジネスにも取り組んでいます。ARを活用すれば現地に行かなくてもメンテナンスが可能になります。つまり、当たり前のことを当たり前にやっていたら、それがDXだったということです。

DXというのは、大事なのはX(トランスフォーメーション)であって、D(デジタル)はあくまでも手段に過ぎません。最初に設定した目的を明確にしなければ「手段であるデジタルをもっと活用してほしい」と言ってもうまくいかないですね。もちろん、IT部門は要素技術の標準化を行っているので、「どういう技術を使えばいいか」といった相談を受けることもあります。しかし、目的を持っているのは現場であり事業部サイドです。最終的にやるやらないを含めて決断を下すのは事業部だと考えています。