2020年代の3つの主題「サステナブル・デジタル・グローバル」はコロナ禍でさらに存在感を増す。この潮流は日本の企業・産業にとってもチャンスとなるか。戦略を欠けば単に流行に振り回されて終わるだろう。技術・生産管理、進化経済学を専門とし、ものづくりの現場を見続けてきた早稲田大学教授の藤本隆宏氏が「産業とは良い設計の良い流れである」という本質に立ち返りながら、2020年代のものづくりの全体最適解を探索する。

※本コンテンツは、2021年11月11日に開催されたJBpress主催「第4回 ものづくりイノベーション」の基調講演「2020年代のデジタルものづくり戦略―大きなSDGで全体最適解を-」の内容を採録したものです。

動画アーカイブ配信はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70011

2020年代に必要とされるのは軍師の存在

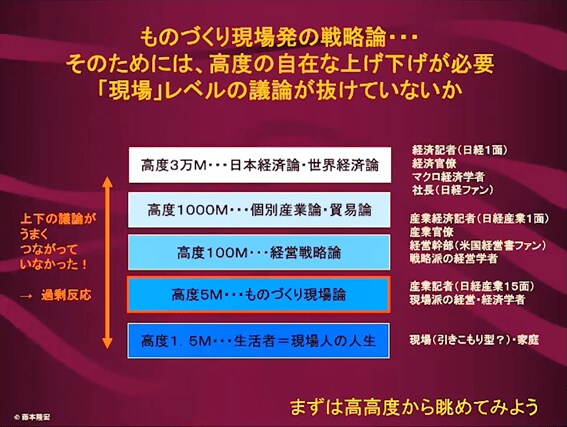

国連が定めたSDGs、17の目標を「小さなSDGs」とするなら、サステナブル・デジタル・グローバルを連関させ同時に考える「大きなSDG」が、2020年代のものづくり戦略には欠かせない。藤本隆宏氏は「さまざまな視点の高さから物事を見なければならないと話す。

「高度3万メートルからも1.5メートルからも見ることが必要です。この高低差を瞬間的に移動できる人間を、日本は育てていかなければなりません。諸葛孔明のように、天下三分の計といった大きなストラテジーの話もできるし、明日の戦のオペレーションも考えられる。そんな軍師が、2020年代には必要です」

ここ30年を振り返って「日本の製造業は駄目になった」と評価されることもあるが、藤本氏はこれに異を唱える。

「日本の製造業の実質付加価値総額はGDPの20%超で、過去30年、緩やかな増加傾向にあり、現在も全体で110兆円ほどの付加価値を生み出しています。世界で勝っているというにはほど遠いが、決して負けていません」

座標軸を持つための産業分析「CAPアプローチ」

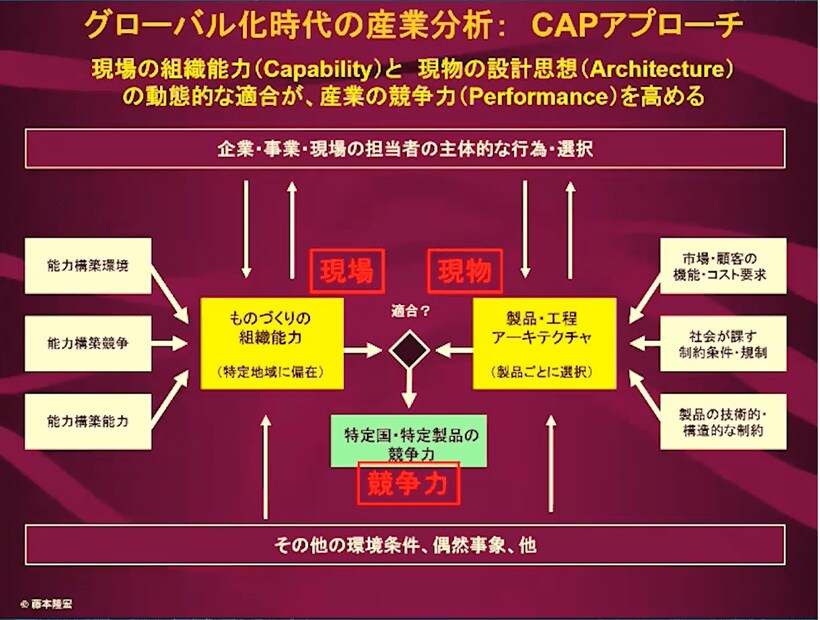

藤本氏は「CAPアプローチ」という産業分析を軸にして、30年以上、産業の進化を追ってきた。

「CAPとは『現場・現物』からのアプローチによる分析方法です。『C』はケイパビリティー、現場の組織能力。『A』はアーキテクチャー、現物の設計思想。そして『P』はパフォーマンス、競争力です。組織能力と設計思想の適合が、競争優位を生みます。これを『設計の比較優位説』と言います」

組織能力と設計思想が適合した代表的な製品として、藤本氏は自動車を挙げる。

「戦後の日本は移民なしで高度成長してきたという歴史から、調整能力が高い統合型のものづくり現場が多数ある、いわゆる『擦り合わせ大国』です。野球的な分業ではなく、サッカーのような協業、多能工のチームワークを得意とする。自動車は、厳しい物理的制約条件のもとで複雑な最適設計や膨大な設計調整を必要とする調整集約的な製品です。このような統合型現場と擦り合わせ型製品の相性のよさが、自動車製造業が日本産業の柱となり、現在も設計ベースで世界の30%を押さえている理由なのです」

「逆に、時代とともに組織能力と設計思想がかみ合わなくなったのがテレビです。日本は、アナログテレビの時代には生産・開発現場の調整能力を発揮して世界中へ製品を輸出していましたが、デジタル化により調整節約型・モジュラー型のフラットパネルテレビに変わってからは、統合型現場の強みを活かせなくなり衰退しました。とはいえ、自動車だけではなく、高性能な産業機械、機能性化学品、電子部品など、擦り合わせ寄りの製品では日本の製造業は依然として強く、製造業だけをとれば大幅な貿易黒字が続いています」と藤本氏は強調する。

競争力では、収益力、つまり企業の「稼ぐ力」や、製品が顧客に選ばれる「売る力」は、公表数字が目立つのでクローズアップされやすい。しかし、これらが「表の競争力」だとすれば、その根元には、現場の「裏の競争力」がある。それはさらに、付加価値の良い流れをつくる仕組み、つまり、現場の「ものづくり組織能力」が支えてくる。日本の製造業は現場の組織能力を鍛え、付加価値の流れの良さを示す裏の競争力を高め、それにより表の競争力や収益力を支えてきた。

「裏の競争力は、工場を含む現場が自社の経営陣に選ばれる力です。中国やアジアとのコスト競争の中、日本国内の工場は、生産性と品質を上げて選ばれ続けてきたのです。1990年代の中国の賃金は日本の20分の1でした。つまり、日本の現場は20倍のハンディを跳ね返してきたのです。今では中国の賃金が上がり、ハンディは2~4倍程度になりました。日本の製造業は十分に勝てます」