SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)という言葉が、じわりと注目を集めている。「企業のサステナビリティ」、つまり中長期での企業価値創造(稼ぐ力)と「社会のサステナビリティ」という2つのサステナビリティ(持続可能性)を同期化していく考え方だ。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックはオンライン会議の普及など、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を加速させた。企業のDX化は重要だが、それだけでは、気候変動や人権への対応など大きな課題に対処していくことは難しい。企業は経営戦略の中にSXを位置づけ、自社にできることを考える必要性に迫られている。

小野 貴也/ヴァルトジャパン代表

小野 貴也/ヴァルトジャパン代表1988年生まれ、大分県出身。シオノギ製薬のMR従事中に、障がいや難病のある方の活躍機会・賃金における社会問題に衝撃を受け、2014年に起業。障がいや難病を抱える就労困難者に特化した仕事の受発注プラットフォーム「NEXT HERO」を運営し、約1500万人の就労困難者がビジネスの市場で大活躍できる新たな仕組みづくりに取り組んでいる。就労支援事業所、特例子会社、大学等と連携し、就労支援市場に新たな仕事の流通を生み出している。2021年6月にZ Venture Capital、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、三井住友海上キャピタルから約2億円を調達し、同年11月にはスタートアップの登竜門「IVS2021 LAUNCHPAD NASU」で3位入賞。22年には海外ベンチャーキャピタルや国内メガバンク3社などから出資を受け、累計資金調達額は7億円超に達する。著書に『社会を変えるスタートアップ~「就労困難者ゼロ社会」の実現』(光文社新書)がある。

筆者は2014年8月に障がい者雇用を支援するためヴァルトジャパン(東京都千代田区)を設立し、代表に就いている。会社設立以前も含めて、これまで数百人の障がい者と接してきた。そうした経験から、一つの確信がある。

日本においては、企業が障がい者(ワーカー)の能力をもっと生かすことこそ、企業のSXにつながるということだ。

順を追って説明していこう。

背景にあるのは、日本全体の生産年齢人口(18~64歳)の減少と、障がい者のポテンシャルの高さだ。

各種統計から年齢区分別割合を探ると、2020年時点で日本全体の59.1%だった生産年齢人口は、2065年には51.4%にまで落ち込む見通しとなる。すでに人口減社会に突入しているため、実数でみるとインパクトは大きい。同じ期間に7406万人から4529万人へと、実に2877万人も減少する。

他方、同じく生産年齢人口にあたる18~64歳の障がい者は現在、約900万人にのぼる(出所:令和4年版厚生労働白書)。そのうち、企業へ就職されているのは約60万人と全体の15%ほどに過ぎない。残る障がい者のうち、約37万人が就労継続支援事業所で就労している(訓練を含む)。それ以外の方々は未就労と定義されている。

障がいの程度によっては、働くことが難しい方も一定数いる。しかし、企業の戦力になれるワーカーは、かなりの数が眠っていると考えられる。

そうした状況を変えるきっかけになりそうなのが、先に言及したコロナ危機だ。

企業のDXへの取り組みが広がり、ワーカーの特性にあった仕事が新たに生まれている。例えば、今までは紙で処理していた領収書をOCR(光学的文字認識)機器で読み取るようになったが、精度不足のデータを人の手で補正する業務が増えた。また音声をAIで判読する際にも、同じような補正作業が生まれることがある。

コロナ危機での巣ごもり生活で急成長したEコマース市場もそう。注文された商品のピッキングや梱包、ラッピングなどの発送代行の需要も増えている。

これらは、集中しながら同じことを繰り返す作業や、手先の器用さを求められる業務であり、ワーカーの特性が発揮されやすい領域のひとつとして期待されている。

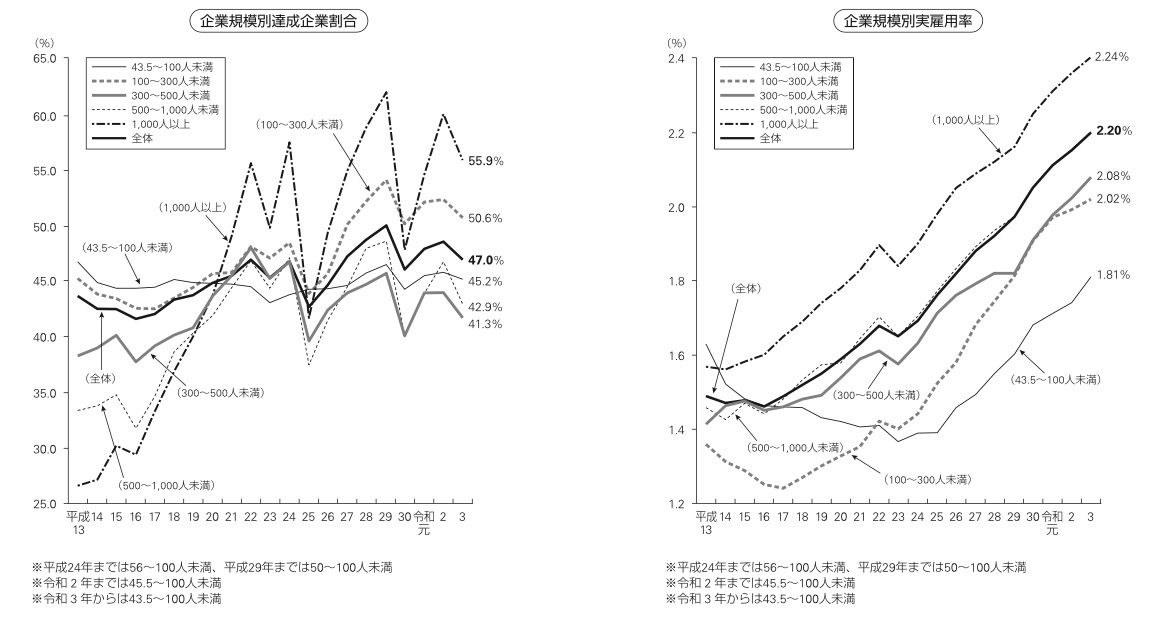

そんな中、着目したいのが、「法定雇用率」の問題だ。これは企業が雇用しなければならない障がい者数の割合のことで、法律で定められている。

2021年3月、この割合が従来の2.2%から2.3%となり、同時に対象となる企業の従業員数が45.5人以上から43.5人以上となった。

政府は法定雇用率を順次引き上げ、対象企業も拡大させている。この流れ自体は歓迎するが、見過ごせない実態がある。

本来は100%の事業主が達成すべきであるのに、達成割合は47%(2021年)にとどまる。未達成企業は、不足している障がい者数1人当たり月額5万円の納付金を徴収されている。

新たに提唱する「法定協働率」とは

そこで筆者は、現在の法定雇用率とは別に、新たに「法定協働率」なる法制度の導入を提唱したい。