営業やマーケティングにおけるデジタル活用の広がりに伴って、顧客が自身で購買の意思決定をする局面も増えている。そうした中、商品を扱う営業担当は顧客とどのように向き合い、顧客を手助けしていけばいいのか。本稿ではトライツコンサルティング代表取締役の角川淳氏が、デジタル時代に求められる営業のスタイルと、大切な4つの思考法について解説する。

※本コンテンツは、2022年9月20日(火)に開催されたJBpress/JDIR主催「第6回 マーケティング&セールスイノベーションフォーラム」の基調講演「デジタル✕アナログの両利きの営業力 この4つの思考法であなたはデジタル時代を生き残れる!」の内容を採録したものです。

動画アーカイブ配信はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73567

デジタル時代の営業に求められる「ハイテク&ハイタッチ」とは?

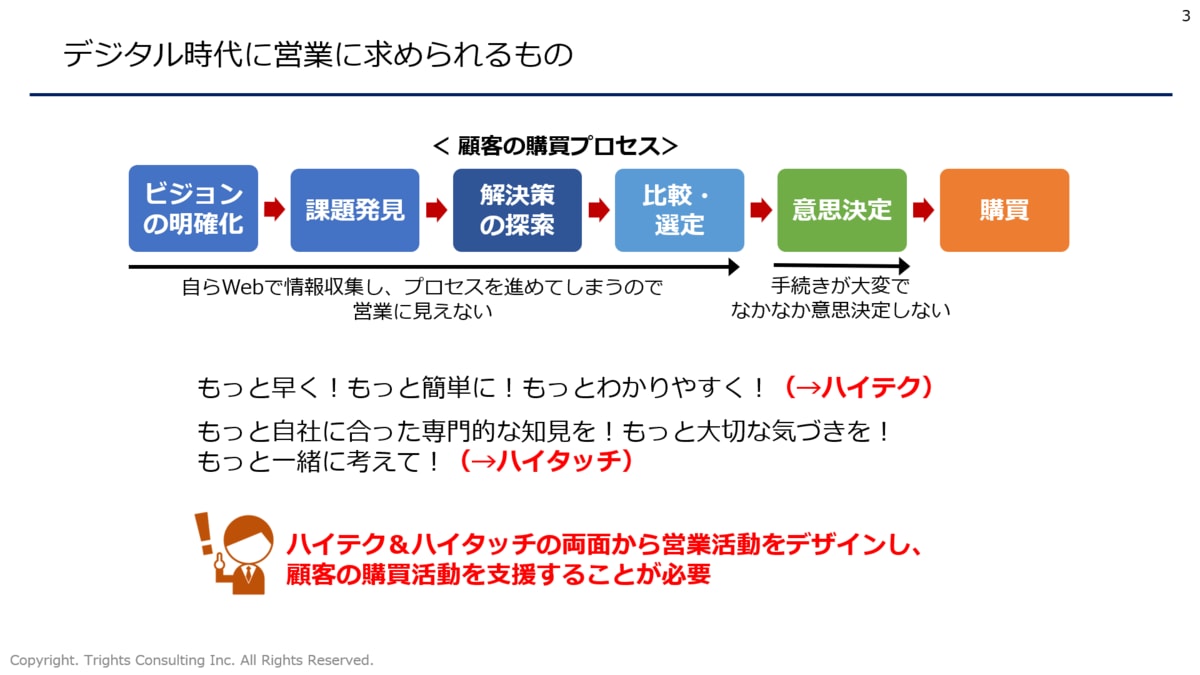

コロナ禍以降、オンラインのコミュニケーション手段が急速に発達し、企業が顧客と接点を持つためにデジタルツールを使うシーンが増えている。ここで顧客が商品を購入する際には、①まず自分の理想の状態をイメージし ②その過程で発生する課題に対する解決策を探した上で ③いくつかの商品を比較検討した後に意思決定をする……という流れが一般的だ。

この購買プロセス自体はデジタルが普及する前から変わっていないが、デジタル化によって顧客が自身で判断するプロセスが増えている点が新しく、また特徴的だ。すなわち、顧客が自らウェブ上で情報収集し、比較・検討のプロセスまで進めていくため、その商品を販売する企業の営業担当の力を借りなくても、ある程度の判断ができてしまうのだ。この結果、営業担当にとっては、顧客の動きが見えづらいという課題が生じている。

それではこの先、営業担当が一切介在する必要がないかというと、決してそんなことはない。特に高額な商材の場合、多くの人は即決での購入を避ける傾向にあるため、検討の最後の段階で専門家の意見を聞く必要性が生じる。また企業が商品を購入する際は、社内決裁などで手続きに時間がかかるため、意思決定でつまずいて、そのまま頓挫してしまうケースも少なくない。

重要なのは、こうした顧客の購買プロセスの変化に合わせていくことであり、それこそがデジタル時代の営業には強く求められてくる。BtoBマーケティングやセールス分野のコンサルティングに30年以上携わってきたトライツコンサルティングの角川氏は、次のように説明する。

「自身のペースで情報収集を進めてしまう顧客に対し、これからは『もっと早く』『もっと簡単に』『もっと分かりやすく』商品を提供できなくてはなりません。そこで有効なのがデジタルツール、すなわち『ハイテク』です。また一方では、最終的に自分では判断し切れず、営業担当に相談したいというケースも起こります。そのときに顧客に合わせて専門的な知見や気づきを与えたり一緒に考えたりするといった、人間にしかできない『ハイタッチ』な対応も求められます。こうした『ハイテク』と『ハイタッチ』の両面から営業活動をデザインし、顧客の購買を支援していく必要があるのです」

営業力の高い人とは、顧客が求める成果を得るためにサポートできる人

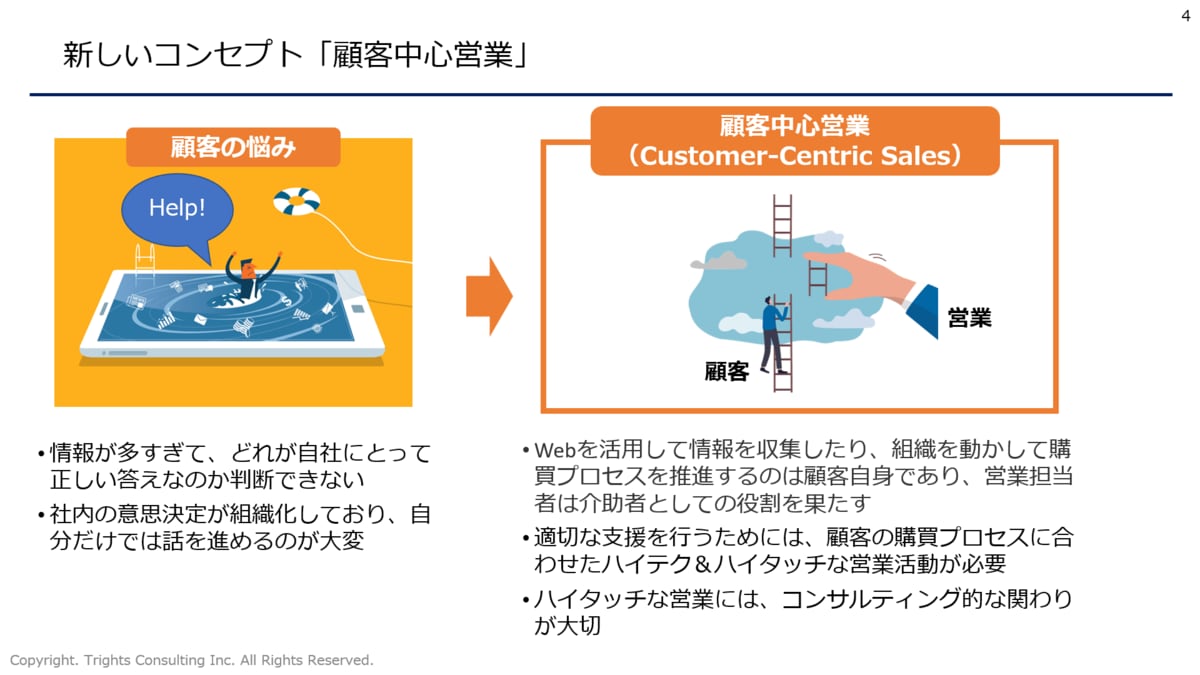

顧客自ら情報収集ができるというのは、情報があふれ返る現代においては悪い側面もある。それは、「情報が多すぎて、自社にとって何が最適かを判断できなくなってしまう」という点だ。加えて、社内の意思決定が組織化している場合は、自分だけで購買の判断を下すのも難しい。

こうした中、登場してきた考え方が、「顧客中心営業(Customer-Centric Sales)」である。顧客中心営業とは、ウェブを活用して情報を収集したり、組織を動かして購買プロセスを推進したりするのはあくまで顧客自身であり、営業担当者はその「介助者」としての役割を果たすというものだ。ハイテクなツールを使うことで顧客が自ら購買プロセスを進めやすくし、悩んだところではハイタッチなサポートを行う。この合わせ技が、顧客中心営業では重要になってくるのだ。

では「ハイタッチな営業」とは、具体的にどのようなものなのか。角川氏は次のように説明する。

「ハイタッチな営業には、コンサルティング的な関わりが欠かせません。顧客が求めている知識を専門家として提供し、適切なアドバイスをするなど、顧客と二人三脚で考えてくれる関わり方ともいってもよいでしょう。世の中には数多くのデジタルツールが存在しますが、機能の優れたものや価格の高いものを導入すればいいわけではない。顧客が自社に適合したツールややり方を見つけた上で、獲得したい成果につなげられることが何よりも大切です。私は、これからの時代はこの手助けができる人こそが、本当に営業力の高い人だと思っています」

なお、企業でデジタルツールを導入する場合によくある失敗として、そのツールに魅力を感じて自社で有効活用できるかを社内で議論したものの、さまざまな問題が発生し、結局は導入せずに終わってしまうケースがある。これでは話が振り出しに戻ってしまい、企業には何の経験も蓄積されない。

議論するだけではなく、まずはそのツールのトライアルサービスを申し込むなどして「実際に使ってみること」が大切だ。手探り状態でも自らツールを操作して、試行錯誤しながらプロトタイプを作成したりするうちに、徐々に活用方法が見えてくることが多いからだ。

角川氏は、上の両者の正否を分けているのは「ものの考え方」にあるという。

「『デジタル』という新しいものを、自分や周りに役立てる道具として活用しようと思うかどうか、という考え方の違いが結果にも表れます。『システムやITは難しいから』と、最初から拒否反応を示すのではなく、まずは試してみるマインドが大切なのです」