2000年代、経営難に陥っていたマツダを復活へと導いた要因の1つが、「モデルベース開発( MBD)」だ。実機ベースの開発プロセスを変革し、全工程をデジタルのモデル上で実行できることを目指した。この変革を主導したのが、同社スカイアクティブエンジンの開発者としても知られるシニアフェローイノベーションの人見光夫氏。MBD導入でマツダは確実に変わったと実感している。

わずか30名での先行技術開発。打ち手は「モデルベース開発」

――マツダにとってDXの位置付けとは。

人見 DXという言葉がまだなかった2000年代初頭、モデルベース開発(MBD)と呼んでいるプロセス革新を本格的に始めました。当時マツダは存続の危機にあり、フォード傘下で開発受託したエンジン開発に多くの人を割かねばならず、マツダのエンジンの先行技術開発人員はわずか30人になってしまいました。デジタル技術による効率化を図らなければならなくなったのです。

そうした中、コンピューター支援設計(CAE)を強化して、研究から実験検証までの全ての開発工程をモデル上で実行することを目指すMBDを行ったわけです。これにより、その後さまざまな効果が出てきました。結果的にですが、これをDXと表現してもよいのかなと感じています。

――MBDによって出てきた効果とはどういったものですか。

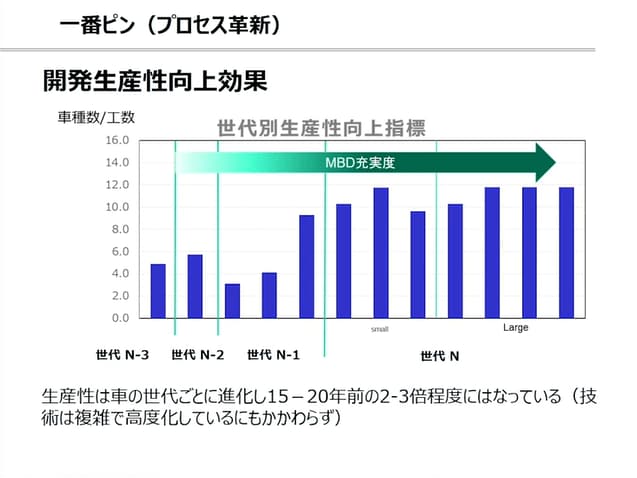

人見 いろいろとありますけれど、間違いなく言えるのは技術力が上がったということです。モデルを作るには、メカニズムを徹底的に考えなければなりません。メカニズムが見えてこそ、車1台を開発するための全体的なロジックを得られますからね。どちらかというと集団の後ろにいたような開発者が、MBDを通して先頭を走るぐらいに変わりました。それにもちろん、開発生産性は向上しました。技術は複雑で高度化しているにもかかわらず車の世代ごとに生産性は上がっていき、15~20年前の2~3倍程度になっています。

プロセス革新の「一番ピン」をMBDと定めた

――MBDの実行を、どう重要課題と位置付けたのですか。

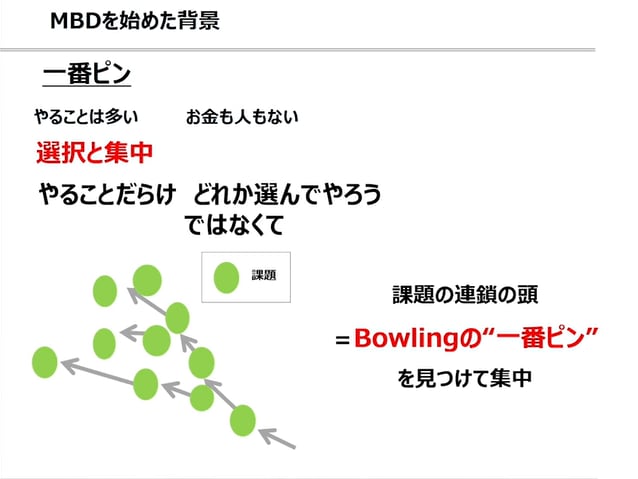

人見 この主要課題に対処すれば、他の課題でも次々と成果を上げられるといった、課題連鎖の「頭」にくるものを「一番ピン」と呼んでいますが、プロセス革新における一番ピンはMBDであると定めたのです。「この主要課題は他の課題の解決にも通じるだろうか」と考えます。こうした考えを繰り返していると、その主要課題を含むさまざまな課題が並んで見えるようになり、共通する要素が見えてきます。

―― 一番ピンの見極め方は。

人見 1つ1つの課題に対応するのでなく、一度に全ての課題に対応するという見方で考え続けていると、見えてくるのではないでしょうか。同じ仕事をするのなら、効果が何倍にもなるようにしようという考えが基本にあります。

品質問題についても、どんな機能にどんな原因があるから問題が起きるのかと考え続けていると、製品間で共通する原因の言葉が出てくるものです。その機能を強化すれば、どの製品でも問題は起きなくなるはずです。

――どうやって変革を社内外で浸透させていきましたか。

人見 社内では、変えていくことに賛同してくれて、中身もしっかり理解してくれて、人を引っ張ってくれる人が幸いにしていたので、そういう人物たちを、変えることに反対している部門に送り込んだりはしました。送り込まれた本人にはストレスをかけてしまったかもしれませんが、やはり状況は変わっていきました。

社外のサプライヤーなどには、以前からマツダのやり方を学んでもらっている中で、CAEでの開発も共にやっていこうということになりました。でも、まだ道半ば。2021年に自動車メーカー・部品メーカーが発足させた「MBD開発推進センター」を通じ、さらに広げていければと思っています。