イノベーションとはいったいどのような現象なのか。20世紀初頭から多くの経営戦略論が競い合ってきたが、これについてはうまく説明することができなかった。しかしそこに、インターネットとともに興隆した「ビジネスモデル論」が一石を投じることになる。2013年に歴代の経営戦略論を俯瞰する『経営戦略全史』を著したKIT虎ノ門大学院 教授の三谷宏治氏が、イノベーションの構造を解き明かしイノベーション時代の経営に必要な「力」とは何かを伝える。

※本コンテンツは、2022年5月25日(水)に開催されたJBpress/JDIR主催「第2回経営企画イノベーション」の基調講演「『経営戦略全史』から学ぶイノベーションの構造」の内容を採録したものです。

動画アーカイブ配信はこちら

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71553

従来の経営戦略論では説明できない「持続性」と「イノベーション」

20世紀初頭から出てきたさまざまな経営戦略論には、大きな共通の弱点があることが分かっていた。その1つは持続性だ。「例えば1982年に出版された『エクセレント・カンパニー』では、米国の43社が優良企業として挙げられました。しかしそのうち、5年後も同じ条件をクリアできた企業はたった20社。15年後ではわずか5社でした。これまでの経営戦略論はすべて、持続可能な競争優位を実現できませんでした」と、KIT虎ノ門大学院教授の三谷宏治氏は語る。

そして、もう1つの弱点はイノベーションだ。1938年にチェスター・バーナードが著書『経営者の役割』で初めて「経営戦略」という言葉を用いたが、戦略の本質は『孫子』以来2500年間同じで、「二兎追うものは一兎をも得ず」「戦略とは捨てることなり」だったのだ。2012年にも、「上質と便利さ、両方を追ってはいけない」とする『トレードオフ』(ケビン・メイニー著)が日本でも話題になった。だがイノベーションは、ある意味その逆を目指すものだ。これまではあり得なかった「両立しがたい2つの価値を両立させること」こそがイノベーションだからだ。これは「ブルーオーシャン戦略」とも呼ばれる。こういったノベーションの在り方を、従来のトレードオフを基本とした経営戦略論は説明できなかった。

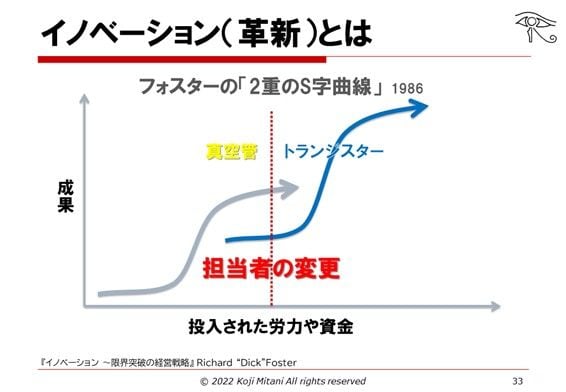

では、改めてイノベーションとは何か。三谷氏はリチャード・フォスターが著書『イノベーション―限界突破の経営戦略』(1986年)の中で示した「2重のS字曲線」を紹介する。真空管が発明され、次第に性能を上げ、その結果、暗号解読機やコンピューターがつくられた。だが、それもやがてトランジスターに取って代わられる。各々のS 字曲線はプロダクトライフサイクルとも言い換えられるが、ここで注目したいのが、代替わりのときのギャップだ。

トランジスターは、生まれた瞬間から素晴らしかったわけではない。当初は真空管に代わるものとして考案された技術のひとつにすぎなかった。しかし、そこにNASAというイノベイティブな顧客が現れる。有人での月面着陸を目指すアポロ計画の成功のため、ロケットの先端に積める小型・軽量・高性能の装置開発に膨大な資金をつぎ込んだことが、トランジスターや次世代のICの劇的な発展につながったのだ。

さらに三谷氏は、新旧のプロダクトライフサイクルの断絶に加えて、もう1つ「担当者」という断絶があることを指摘。「真空管メーカーは、1社としてトランジスターメーカーとしては成功せず、トランジスターのトップ5社は1社として、次のICメーカーとして成功することはありませんでした」と明かす。