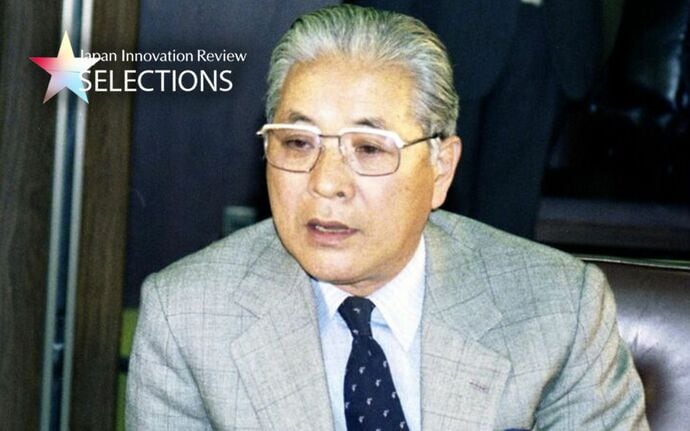

三菱食品 CIOの石﨑智晴氏(撮影:冨田望)

三菱食品 CIOの石﨑智晴氏(撮影:冨田望)

2012年に食品卸4社が統合して発足した三菱食品。総合食品商社として、6500以上の食品メーカーと、3000以上の小売企業との間を取り持ち、商品の流通と商取引の橋渡し役を担っている。その膨大な取引データをベースにした、食品流通におけるデジタル変革実現への道筋と、組織・人材戦略を、同社CIOである石﨑智晴氏に聞いた。

複雑な食品サプライチェーンの課題をどう克服するか

――食品卸の業界では、デジタル化についてどんな課題があるのでしょうか。

石﨑智晴氏(以下・敬称略) 食品流通の世界にもデジタル化の流れは訪れています。しかしこの業界には、「製・配・販」、つまりメーカー、卸、小売の3つの事業者にまたがる複雑なサプライチェーン構造と、その構造の下で続く古くからの商慣習が根強く存在しており、デジタル化を遅らせる要因となっています。

例えば、製造された商品には、流通で広く利用されている「JANコード(GTIN)」が付されていますが、業界全体で運用ルールが徹底されておらず、正確な情報連携が困難になっています。複数商品に同一JANを用いる例や、独自形式のデータを扱う企業があり、現場の工夫がかえって全体最適を妨げる要因となっています。

製販の間に立つ卸企業は、食品メーカーと各小売企業のデータを結び付けるためのマスタテーブルを持たなければいけません。当社の場合、取引のある食品メーカーは約6500社、小売企業は約3000社、約16万店舗に及びます。これらのデータをつなぐシステムの複雑さが、食品卸企業の宿命ともいえる課題です。

もちろん、業界全体で商品マスターの共通利用を進めるという大きな目標は存在しており、所管官庁や業界団体の主導の下、長年にわたり推進されてきました。ですが、いまだ大きな成果を出すには至っていません。それだけ昔からの商習慣と、それに付随する仕組みが根強く残っているのです。