ルネサンス期の絵画における明暗表現とは、全く違う表現を用いたカラヴァッジョ。人物や物の表面をかすめて通る一瞬の光と、光によってできる影が、あたかも観る人の前に「出現」するかのようでした。

文=田中久美子 取材協力=春燈社(小西眞由美)

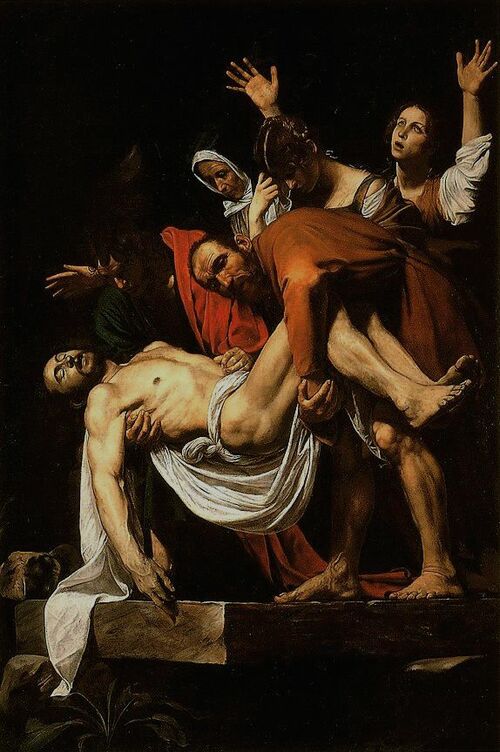

《キリストの埋葬》(部分)1602-04年頃 油彩・カンヴァス 300×203cm ヴァチカン絵画館

《キリストの埋葬》(部分)1602-04年頃 油彩・カンヴァス 300×203cm ヴァチカン絵画館

ルネサンスとバロックの明暗表現の違い

《聖マタイの召命》でとくに注目すべきは暗い空間に差し込む光です。彼の初期の作品からみられる、これまでの絵画にはなかった劇的な明暗表現は、当時の人を驚かせました。カラヴァッジョの絵において聖なる人物と世俗の人間を結びつけているのはまさしく一条の光でした。当時は「光を描く」ことは彩色法の一環と捉えられていて、それが絵画の重要な課題となるのは近代になってからでした。

カラヴァッジョ以前の光の表現は素描によってあらかじめ決められた対象を彩るのに対し、カラヴァッジョは人物や物の表面をかすめて通る一瞬の光と、光によってできる影が人物や物の姿を「出現」させるという表現をしました。

《聖マタイの召命》1600年 油彩・カンヴァス 322×340cm ローマ、サン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂

《聖マタイの召命》1600年 油彩・カンヴァス 322×340cm ローマ、サン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂

19世紀のスイス人美術史家ハインリヒ・ヴェルフリンは『美術史の基礎概念 近世美術における様式発展の問題』(1915年刊)において、盛期ルネサンス(15世紀末〜16世紀初頭)とバロック(17世紀)の美術作品の様式の相違を分析しています。そのなかにラファエロとルーベンスの光の表現についての記述もあります。ここではラファエロの《アテネの学堂》(1509-10年)と、前回紹介したカラヴァッジョの《聖マタイの召命》を例にしてみていきましょう。

《聖マタイの召命》では右上から光が差しこんで、光が当たっている部分と影の部分がはっきりしています。スポットライトのように一方向から強い光が射し、あるものは明るく照らし出しますが、ほかのものは影の中に沈めてしまいます。この絵では人々の顔を照らし出していますが、足元や左上の空間は光が失われて輪郭もなくなって闇に沈みます。

一方から差し込むのがバロックの光だとすると、ルネサンスは均一な光に照らされています。影のなかに沈み込むことなく、すべてがきっちりと描かれています。《アテネの学堂》の各人物の形態ははっきりと表現されています。

17世紀の絵画を見ると、それぞれが独自のスタイルを確立しており描き方は違いますが、フェルメール、レンブラント、ルーベンス、ベラスケス、リベラなどの光の捉え方は、カラヴァッジョが影響を与えています。そして彼らを通じて印象派へとつながります。

ラファエロ・サンツィオ《アテネの学堂》1509-10年 フレスコ ヴァチカン宮殿「署名の間」

ラファエロ・サンツィオ《アテネの学堂》1509-10年 フレスコ ヴァチカン宮殿「署名の間」

またバロックとルネサンスの大きな違いに空間の捉え方があります。ヴェルフリンはルネサンスを「平面的」、バロックを「深奥的」と表現しました。画面に平行な平面の上に配置されているのが「平面的」です。《アテネの学堂》を見ると前景の階段、並んで立っている人物たちの頭など、真横に綺麗に並んでいます。

バロックは画面に対して斜めに配置され、奥へと続いていきます。その例として、大阪万博のバチカンパビリオンで展示されていることで話題の《キリストの埋葬》(1602-04年頃)を上げます。

《キリストの埋葬》1602-04年頃 油彩・カンヴァス 300×203cm ヴァチカン絵画館

《キリストの埋葬》1602-04年頃 油彩・カンヴァス 300×203cm ヴァチカン絵画館

手前の岩盤から、右奥で両手を上げて嘆いているクレオパのマリアまで、斜めの構図となっています。そのほかは闇に沈み、光と空間が区切ることができないように切れ目なく奥に続くことで、激動的な空間を生み出しているのです。キリストの肉体は隆々として、そこに光が当たっていながら、スポット的に人々に当たり、光が感情をひとつにして、切っても切り離せない群像として表現されています。カラヴァッジョの光と構図の緊密な構成と人物たちの感情表現が絡み合い、それらを全部闇の中で浮かび上がらせています。闇と光はいつもセットなのですが、闇がより光を強調して、闇がすごく表現力を持っていると思います。壮大なバロック絵画の傑作です。

カラヴァッジョのライバルだったバリオーネも絶賛し、ルーベンス、フラゴナール、ジェリコー、セザンヌなど多くの画家が模写し、ダヴィッドは代表作《マラーの死》(1793年)に応用しました。

また、人物表現は徹底的な写実表現ですべての人に存在感があり、岩盤の角やキリストの足を支えるニコデモの肘が飛び出して見える「突出効果」も使われています。そしてこの絵はミサの際に祭壇上の聖体と重なる効果がありました。ヴァチカンでも高い位置に掲げられ、下に祭壇があって聖体が置かれキリストが蘇ってくるような迫力を観る者に感じさせる効果もあります。教会に飾られる祭壇画では、観る者に与える視覚効果までカラヴァッジョは考えていたのです。